-

Communautariens

Le Retour de la “Communauté”

Le courant de pensée dit communautarien (Charles Taylor, Stanley Hauerwas, Michael Sandel, etc.), né en Amérique du Nord au début des années 80, s’est beaucoup intéressé au statut des communautés religieuses, ethniques ou culturelles dans la vie publique. Il s'agit avant tout, dans le cadre d'une anthropologie sociale, d'interroger le rapport entre pluralité culturelle et cohésion sociale. Ces conceptions typiquement anglo-saxonnes ne sont pas forcément transposables en France (même si certains revendiquent un “républicanisme communautarien”). Toutefois il ne faut pas les confondre avec ce qui est entendu généralement par “communautarisme” dont le sens est plus restreint (et polémique). La critique du libéralisme, violente chez MacIntyre concernant l’individualisme démocratique ou plus ménagée comme chez Taylor, peut se résumer ainsi : il est reproché au libéralisme, ainsi qu’en témoignent certaines tensions propres aux sociétés contemporaines, de devenir une fiction errante quand il retire toute “chair” à l’individu, qu’il oublie son ancrage dans une identité, plus précisément une tradition, laquelle mérite d’être reconnue. L'étude critique des processus de communautarisation dans nos sociétés occidentalisées, en plus d'interpeller le débat public, n'en mérite pas moins notre attention pour en tirer tout les potentialités qui serviront notre combat : travailler en réseaux dans un esprit de réelle complémentarité pour porter en soi la Grande Europe à venir, c'est là la vocation de Synergies Européennes, et affirmer les conditions pour les peuples d'Europe de reprendre en main leur destin, renouvelant ainsi les bases de tout dialogue et coopération avec les autres peuples du monde dans un cadre alternatif au “nouvel ordre mondial”.

La société américaine a atteint les limites de sa crédibilité. Ce processus devrait être considéré comme irréversible s'il n'y avait pas ce fameux débat sur le “communautarisme”, où nous voyons surtout des sociologues et des philosophes du social, issus des rangs du libéralisme et de la gauche, qui affirment paradoxalement leur préférence pour la communauté. Les communautariens ont développé au cours de ces 15 dernières années une critique sociale, actuelle, de cette société libérale dominante et établie qui devient, elle, toujours plus incompréhensible, impénétrable, toujours plus abstraite dans ses lois et ses règlements pour l'individu moyen. L'aliénation croît sans cesse entre le citoyen et l’État, disent les communautariens, car la société se présente au citoyen moderne comme toujours plus médiate et éloignée : elle ne se présente plus en effet sous la forme d'une communauté solidaire vécue au quotidien mais comme un flot ininterrompu de lois, de règlements, de directives qui réduit le sentiment d'appartenance de beaucoup de citoyens au niveau d'un univers de papiers abstrait. La société n'est plus une forme de gestion autonome concrète, surtout locale ou régionale, mais le reflet monochrome d'un centre éloigné émettant les décisions des cours suprêmes ou celles d'organes administratifs qui n'ont pas grand' chose à voir avec la vie locale.

De cette façon, les instances telles les cours de justice, les ministères et les administrations, créées au départ pour défendre les intérêts des citoyens, deviennent, sans doute sans le vouloir, des obstacles à la démocratie. Cela prouve, disent les communautariens, que la démocratie, en tentant de résoudre les conflits au départ d'un centre et surtout au départ d'un système de droit fortement charpenté, butte sur ses propres limites et provoque une crise d'identification entre le citoyen et l’État.

Certes, la “gauche” de notre pays pourra dire, à juste titre, que le débat américain opposant le “libéralisme” à la “communauté” est un débat propre à la gauche américaine — soit au sens le plus large, un débat qui se déroule à l'intérieur même du liberalism américain. Mais il s'agit surtout d'un débat philosophique sur la justification idéelle et ultime de la démocratie. Ensuite, les thèses communautariennes se posent comme une approche résolument critique de l'état de la société américaine contemporaine.

Commençons par clarifier l'enjeu pour le lecteur allemand : le liberalism plonge ses racines dans la tradition américaine du pragmatisme, dont le credo a été formulé jadis par le philosophe et pédagogue John Dewey : « Le médicament pour guérir les lacunes de la démocratie, c'est “plus de démocratie” ».

Les liberals américains, dont la parenté idéologique avec la social-démocratie européenne est mise en exergue par Michael Walzer, croient à l'imbrication des droits civils et de la responsabilité sociale. En revanche, lorsque nous entendons, dans les rangs des gauches européennes, comme par ex. dans un memorandum du groupe FDP de Berlin, où il est question de “déconstruire l’État”, de réaliser des privatisations dans les secteurs publics, de chanter les vertus curatives du sacro-saint marché, nous avons affaire à une gauche (certes très modérée) qui revient aux bonnes vielles recettes du libéralisme économique. Pour des oreilles américaines, ce programme ne serait pas de gauche mais serait conservateur, une sorte de mixte entre les reaganomics et cette idéologie individualiste de la prestation, assortie de rhétorique patriotarde.CONTRE LA TYRANNIE DU MARCHÉ

Or c'est justement contre cette “tyrannie du marché” que s'insurge le manifeste communautarien d'un groupe de Berkeley dirigé par le professeur de sociologie Robert N. Bellah : « La puissance du marché conquiert... avec une vitesse sans cesse croissante toutes les sphères de la société, même la famille, bastion traditionnel de repli quand on ne s'y retrouve plus dans le “monde sans cœur” ». Effectivement, quand l'idéologie dominante est exclusivement rationaliste, économiciste et téléologique, on voit les hommes se transformer en maximisateurs du marché et on sape leur engagement naturel pour leur famille, leur communauté religieuse, leurs voisins, leurs écoles et aussi, en bout de course, pour leur État et pour la société globale.

Indubitablement, nous avons là affaire à une critique sévère du moderne american way of life, à la domination du marché fait de brique, d'acier et de béton, à la fragmentation géographique et sociale de la société, surtout dans les immenses métropoles que sont Los Angeles ou Houston. Qu'on le veuille ou non, cette critique, issue de cénacles de gauche, ressemble à s'y méprendre à ces manifestes qu'éditent des cercles religieux-conservateurs, ou verts et anti-capitalistes. Le médicament que suggèrent ces auteurs pour guérir l'Amérique de ses maux n'est ni l'éco-socialisme ni l'éco-dictature, mais un retour réfléchi aux valeurs du liberalism américain, à la famille, à l'école et à la communauté religieuse, sources vives de la démocratie américaine, située en-deçà de l’État.

Les communautariens proviennent d'écoles différentes : on repère ces différences d'après la provenance théorique et d'après le degré de radicalité critique à l'encontre de la société américaine actuelle. Mais ils sont tous d'accord pour dresser un diagnostic négatif sur l'ensemble de ces phénomènes connexes que sont la modernisation progressiste, l'individualisation et la mobilité sociale. Si la mobilité sociale a été considérée pendant longtemps comme la condition essentielle pour réaliser le rêve américain, Michael Walzer rompt avec cette convention : il énumère quatre mobilités typiques qui concourent à la déperdition complète du sentiment communautaire et au sens de la responsabilité à l'égard de la communauté. Ces mobilités dissolvantes sont la mobilité géographique, la mobilité sociale, la mobilité matrimoniale et la mobilité politique, c'est-à-dire, un processus de régression constante de la loyauté à l'égard des personnalités politiques dirigeantes, à l'égard des partis établis et des institutions.AU-DELÀ DU “CONTRAT” DE JOHN LOCKE

Question : comment l'accent mis sur le lien communautaire peut-il s'harmoniser avec les autres valeurs de l'Amérique, telles la liberté individuelle de décision, la volonté de travailler, l'égalité des chances pour l'individu dans la quête de son propre bonheur, la liberté au-dessus de tout lien avec une tradition ou une institution ? La force de la démocratie américaine ne repose-t-elle pas sur la puissance intégratrice de la société américaine qui est une société d'immigrants, ne repose-t-elle pas sur le concept de contrat social, qui est presque toujours interprété de manière anhistorique ?

La critique véhémente que formulent les communautariens vise la doctrine du libéralisme pur qui, à la suite de John Locke et de sa conception contractuelle de l’État, voit l'ordre politique de la communauté populaire comme reposant sur l'intérêt particulier des individus. Le philosophe John Rawls, dans A Theory of Justice (1979) — un livre qui allait lancer le débat sur le communautarisme — justifiait encore, au fil de ses arguments, la nécessité d'un équilibre social et d'une stabilité de la communauté populaire, tous 2 fruits de la résultante des décisions des individus, décisions prises après un calcul rationnel comparatif des avantages et des inconvénients. Aujourd'hui, les communautariens critiquent âprement cette théorie justificatrice de l'action politique, théorie qui est purement calculante, pragmatique, rationnelle et éloignée de toute valeur supérieure. Cette théorie est celle de l’État purement “occidental” : les obligations du citoyen à l'égard de la communauté nationale sont perçues comme purement abstraites et, de ce fait, ne suffisent pas à ancrer leur responsabilité politique et sociale. Un État qui n'existe que pour garantir les conditions extérieures de l'épanouissement (économique) individuel et ne cherche jamais à susciter et à ancrer de la solidarité dans la communauté, ne pourra jamais imposer à ses sujets de s'identifier à lui. D'où une autre question : qu'est-ce qui maintient une société de l'intérieur ?AMITAI ETZIONI

Pour les communautariens, ces critiques sont évidentes : Amitai Etzioni est le premier à les partager et à les revendiquer. Etzioni est né à Cologne sous le nom de Werner Falk. Plus tard, il est devenu un disciple de Martin Buber. Aujourd'hui il est philosophe et sociologue. Avec tous les autres communautariens, il critique sévèrement l'égoïsme libéral de la pure société de marché, en l'occurrence le néo-libéralisme de l’École de Chicago, patronnée par Milton Friedman. Leurs thèses, pourtant bien ancrées dans les corpus doctrinaux de la gauche, sont ressenties comme de parfaites provocations par les libéraux de gauche allemands, dont la schizophrénie idéologique est notoire et qui prêchent, eux, un constitutionalisme “post-national”, en évoquant les dangers du nazisme et en déduisant de l'histoire nationale allemande la notion d'une culpabilité ineffaçable, d'une responsabilité germanique pour tous les maux qui affectent la planète. Alasdair MacIntyre et Charles Taylor développent des idées radicales contraires à celles de ces gauches anti-nationales allemandes.

Pour les communautariens, ces critiques sont évidentes : Amitai Etzioni est le premier à les partager et à les revendiquer. Etzioni est né à Cologne sous le nom de Werner Falk. Plus tard, il est devenu un disciple de Martin Buber. Aujourd'hui il est philosophe et sociologue. Avec tous les autres communautariens, il critique sévèrement l'égoïsme libéral de la pure société de marché, en l'occurrence le néo-libéralisme de l’École de Chicago, patronnée par Milton Friedman. Leurs thèses, pourtant bien ancrées dans les corpus doctrinaux de la gauche, sont ressenties comme de parfaites provocations par les libéraux de gauche allemands, dont la schizophrénie idéologique est notoire et qui prêchent, eux, un constitutionalisme “post-national”, en évoquant les dangers du nazisme et en déduisant de l'histoire nationale allemande la notion d'une culpabilité ineffaçable, d'une responsabilité germanique pour tous les maux qui affectent la planète. Alasdair MacIntyre et Charles Taylor développent des idées radicales contraires à celles de ces gauches anti-nationales allemandes.QUAND L'ÉTAT LIBÉRAL DEVIENT UN “LÉVIATHAN”...

« Le patriotisme est-il une vertu ? ». C'est par cette question que MacIntyre entend bien mettre en exergue le dilemme que pose le libéralisme : comment, dans l’État libéral, peut-on mettre fin aux conflits d'intérêts qui s'avèrent destructeurs ? Réponse : soit en appellant à une vision supérieure, en exhortant les citoyens à reconnaître une communauté d'intérêt transcendante et axiologiquement neutre, soit en imposant par la force et l'arbitraire une solution ponctuelle. Si l'on choisit d'imposer une solution par la coercition, on transforme automatiquement l’État libéral en son contraire, en un “Léviathan”. Et que doit-il se passer en cas de conflit extérieur ? Contrairement au pacifiste allemand moyen, MacIntyre ne peut imaginer une communauté politique sans forces armées, capables d'assurer une “sécurité minimale”. Mais les bons soldats ne peuvent pas être des libéraux, leur morale est impensable sans patriotisme. MacIntyre admet, sans ambages et sans recourir à des circonlocutions, que le patriotisme — motif d'action particulier — possède une toute autre substance que le pathos humanitariste et universaliste.

MacIntyre cite en exemple l'attitude du résistant allemand patriotique Adam von Trott zu Solz, car son patriotisme repose sur des valeurs humanistes liées à sa propre patrie, ce qui n'est pas la même chose qu'une volonté d'agir selon des critères purement éthiques et universalistes, dont le slogan de base serait “agis toujours dans le meilleur intérêt de l'humanité”. Trott zu Solz incarnait le dilemme de la résistance allemande : il voulait éliminer un dictateur et un régime qu'il jugeait criminel, mais, en même temps, il voulait maintenir le Reich allemand, assurer sa survie. Par nécessité, il agissait en tant que patriote pour provoquer l'effondrement du régime mais, en même temps, toujours par patriotisme, il servait partiellement ceux qui gérait l’État en déployant des pratiques criminelles.

MacIntyre termine son plaidoyer pour un patriotisme communautarien en remarquant très justement la teneur du patriotisme américain : pour beaucoup de citoyens des États-Unis, la cause américaine et la cause de la morale sont toujours identiques. Heureuse Amérique...LA LOGIQUE DU “BIEN COMMUN”

MacIntyre enseigne la philosophie à l'Université catholique Notre Dame dans l’État d'Indiana. Son collègue Charles Taylor enseigne à Montreal et est originaire du Royaume-Uni. Tous 2 ont un passé marxiste et se reconnaissent aujourd'hui dans la tradition catholique de leurs parents et ancêtres. Mais tandis que MacIntyre fait dériver son patriotisme communautarien de la tradition catholique, jusnaturaliste et thomiste, Taylor inscrit son plaidoyer pour le patriotisme — dont il n'ignore pas les abus et les perversions possibles — dans une filiation intellectuelle plus vaste partant de Hannah Arendt pour revenir à Tocqueville, Montesquieu, Machiavel et Aristote.

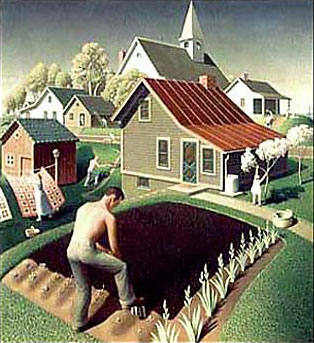

Taylor (photo ci-contre) constate que la tradition classique de l'Occident considère que le but de l'action politique est le Bien. Elle est par conséquent en contradiction avec l'éthique principale de la société libérale qui veut atteindre le Juste, en l'imposant par une bureaucratie toujours plus tentaculaire. Le “Bien Commun” et la “Liberté Générale” donnent une impulsion au citoyen qui s'identifie alors à sa Cité (polis) et n'impliquent nullement l'obligation apolitique de vénérer des principes universels. Taylor évoque ensuite le motif historique que l'on peut répérer dans toute l'histoire : « Le lien de solidarité qui m'unit à mes compatriotes se base sur la conscience d'un destin partagé et sur le constat que l'on donne, lui et moi, un sens identique aux choses, où justement la notion de partage constitue également une valeur ».

Taylor (photo ci-contre) constate que la tradition classique de l'Occident considère que le but de l'action politique est le Bien. Elle est par conséquent en contradiction avec l'éthique principale de la société libérale qui veut atteindre le Juste, en l'imposant par une bureaucratie toujours plus tentaculaire. Le “Bien Commun” et la “Liberté Générale” donnent une impulsion au citoyen qui s'identifie alors à sa Cité (polis) et n'impliquent nullement l'obligation apolitique de vénérer des principes universels. Taylor évoque ensuite le motif historique que l'on peut répérer dans toute l'histoire : « Le lien de solidarité qui m'unit à mes compatriotes se base sur la conscience d'un destin partagé et sur le constat que l'on donne, lui et moi, un sens identique aux choses, où justement la notion de partage constitue également une valeur ».

Les communautariens insistent sur la dimension historique, en opposition à la conception utilitariste de la société, et, par suite, soulignent la nécessité de l'aspect narratif des récits fondateurs et aussi la nécessité de s'imbriquer dans une continuité historique, assise de l'existence politique de la cité. (...)

Le débat sur le communautarisme soulève encore bien d'autres questions, que devrait aussi se poser la société allemande : peut-on transposer le modèle démocratique proposé et défendu par les communautariens américains dans notre pays, éprouvé par 2 guerres perdues en ce siècle et à la conscience historique tourmentée ? Où les Allemands trouveront-ils les clefs historiques pour accéder à une véritable communauté politique ? Où se déploie en Allemagne la “narration historique”, évoquée par Taylor ? Dans les écoles ? Dans les familles ? Dans l'art ? Sur le petit écran ?

Le débat américain sur le communautarisme nous montre clairement que la société qui se veut la plus “progressiste” de la Terre vient de générer un corpus doctrinal et politique très éloigné des superficialités du multiculturalisme. C'est justement la trop faible cohésion de la société libérale à l'ère “post-nationale” qui réclame le retour de “liants” plus anciens et originels que le libéralisme qui, lui, ne repose que sur les mobiles abstraits et universalistes de la société bourgeoise.

Enfin, dernière question : à quel type de “communauté” faut-il ramener cette Union Européenne qui a remplacé à Maastricht la défunte Communauté Européenne ? Et que pourrait bien signifier le “communautarisme”, c'est-à-dire l'effort d'obtenir le “Bien Commun”, dans des États-Nations de type européen, devenus contre leur gré des terres d'immigration ? C'est peut-être d'Amérique que nous vient aujourd'hui la bonne réponse...► Herbert Ammon, Vouloir n°132-133, 1996. (article paru dans Junge Freiheit n°47/1994)

◘ Herbert Ammon, né en 1943, est journaliste, écrivain et enseigne la sociologie et l'histoire au « Studienkolleg für ausländische Studierende » de la Freie Universität de Berlin. En 1981, à la suite de la grande exposition sur la Prusse à Berlin, qui a relancé le débat sur la nation, même et surtout à gauche de l'échiquier politique, il publie, de concert avec Peter Brandt, le fils de Willy Brandt, un volume à grand tirage intitulé Die Linke und die Nation, dont Orientations avait largement rendu compte dans son n°3 en 1982. Robert Steuckers avait à cette époque prononcé sur cet ouvrage capital et historique une allocution à la tribune du Cercle Héraclite, réservée aux cadres du GRECE. Un clivage est né dans cette mouvance française, départageant ceux qui optaient pour une ouverture à cette gauche non-conformiste, dont Guillaume Faye, Jean-Pierre Patin (futur directeur du Partisan européen), Thierry Mudry, Patrick Jeubert, Ange Sampieru (qui avait commencé une ouverture aux gaullistes de gauche et aux auteurs des éditions La Découverte) et, dans une certaine mesure, Pierre Vial, et ceux qui jugeaient cette ouverture inopportune, parmi lesquels, à l'époque, Alain de Benoist, qui se mit à répandre, avec l'humour particulier qui est le sien, la légende d'un “Steuckers trotskyste”, avant de parfaire au début des années 90 l'un de ces aggiornamentos dont il a le secret. Le texte de Herbert Ammon, que nous reproduisons ici, nous apparaît fondamental à plus d'un titre : paru dans Junge Freiheit, il révèle à un public conservateur un corpus doctrinal de gauche qui permet justement de transcender les clivages conventionnels et de retrouver intactes les valeurs du politique. À 14 ans de distance, la quête d'Ammon et la quête de notre équipe présentent d'étonnants parallèles, une fraternité d'esprit évidente qui n'implique peut-être pas – et heureusement – une identité de vue sur bon nombre d'autres choses. Si en 1982, à la veille des grandes manifestations pacifistes et nationales, la redécouverte des linéaments de nationalisme dans les gauches allemandes étaient une nécessité théorique, en 1996, la défense et l'illustration des thèses communautariennes américaines sont également un impératif incontournable.

*-*-*-*-*-*-*-*-*

La Communauté et ses amis

Excursus sociologique chez les théoriciens américains, de Piccone a Gross

Dans la sociologie moderne, le passage de la société “primitive-militaire” à la société “industrielle-civile” a toujours été considéré comme irréversible. De Marx à Spencer et de Dahrendorf à Habermas, la disparition de la communauté traditionnelle a toujours été célébrée comme une victoire du progrès sociétaire sur le conservatisme tribal. Mais, en réalité, cette vision basée sur la dichotomie “société ou communauté” s'est révélée toujours plus inadéquate pour interpréter le monde actuel. Plus précisément, la renaissance planétaire de mouvements localistes démontre que le besoin communautaire, loin d'être le reliquat d'un âge obscur, continue à animer la vie sociale.

Du point de vue théorique, il nous semble intéressant d'observer qu'en conséquence la notion de “communauté” suscite à nouveau de l'intérêt chez les intellectuels. Aujourd'hui, les universitaires américains nous livrent une quantité d'arguments neufs sur cette vieille question. On assiste là-bas, de nos jours, à un débat entre ceux qui perçoivent leur propre pays comme une fédération de races et de cultures diverses, d'une part, aux partisans d'un nouveau nationalisme libéral, d'autre part. Nous désirons, dans le cadre du présent article, rendre compte, non pas tant de cette polémique, mais plutôt des théories qui ont redécouvert le concept de communauté dans la perspective de fonder une nouvelle socialité post-universaliste.

Avant toute chose, nous citerons les travaux des communautariens (Taylor, Sandel, MacIntyre) et nous les comparerons à ceux d'intellectuels venus d'horizons différents comme Gross, Piccone, Daly et Cobb jr. Mais cela appelle 2 précisions. En premier lieu, aux États-Unis, le terme de “communauté” (community) n'avait jamais été pris jusqu'ici dans une acception “organiciste”. En Amérique, le terme “communauté” s'applique toujours à l'idée de la vaste communauté politique démocratique (qui va de l'État aux groupes associatifs mineurs) ou se réfère au concept d'auto-gouvernement local. En second lieu, les auteurs que nous mentionnons ont opposé à la dichotomie “communauté ou société”, avancée par les modernes, une conception synthétique (communauté et société) ou une conception intégrale (une communauté de communautés).

Par ex., les communautariens — sur lesquels porteront nos propos — ont cherché à concilier sur le plan philosophique les raisons qui structurent la société avec celles qui structurent la communauté. De quelle façon ? En tentant de reconduire l'élément sociétaire dans l'alvéole d'une socialité plus concrète. Pour Charles Taylor, en fait, la défense des libertés politiques et sociales ne doit pas exclusivement être confiée au jeu capricieux des intérêts individuels. Toujours pour Taylor, défendre les libertés politiques et sociales est lié à l'exercice de la démocratie directe et à une participation associative en croissance constante, ce qui contribue parallèlement à renforcer les identités et les idéaux partagés par tous. Dans un tel contexte, les intérêts particuliers liés au marché peuvent être reconduits dans un horizon plus vaste de sens et de priorités sociales.BIEN COMMUN ET SENS D'APPARTENANCE

Alasdair MacIntyre lui aussi révèle qu'une idée de “Bien Commun” n'est plausible que si elle est constamment fortifiée par un sens d'appartenance à une communauté historique et aux corps intermédiaires que cette communauté historique a générés au cours de sa longue existence : l'idée de justice présuppose toujours celle d'appartenance qui, à son tour, renvoie aux concepts de communauté culturelle et de communauté de vie. Partant du même constat, Michael J. Sandel souligne que les sacrifices induits par la redistribution ne sont jamais acceptés par des citoyens qui sont en perpétuel conflit les uns avec les autres. Les inégalités produites par le marché ne pourraient s'atténuer que si les citoyens perçoivent leurs devoirs fiscaux comme une contribution à un modèle de vie accepté par tous. Mais, demande Sandel, comment faire accepter inégalités et devoirs fiscaux si l’État libéral se garde bien d'indiquer et de valoriser un modèle particulier qui serait dès lors un modèle privilégié, à suivre et à imiter, parce qu'il s'interdit d'interférer dans les différents modèles de vie que les individus singuliers adoptent au gré de leurs humeurs sur le mode égoïste ?

On doit franchement admettre que les communautariens ont privilégié le consensus plutôt que le dissensus. Il faut dire aussi que s'il est vrai que l'exaspération du critère d'appartenance peut conduire à des dérives autoritaires, il est tout aussi certain que l'absence ou la disparition des liens sociaux prédisposent le citoyen à suivre les illusions dangereuses que sont les ersätze abstraits de communauté : la race ou la classe.

Au filon néo-communautarien, il faut ajouter l'œuvre de David Gross et des néo-populistes gravitant autour de la revue Telos, éditée à New York et dirigée par Paul Piccone. Ces courants sont voisins mais il s'agit de ne pas les confondre. Car si à l'origine de la pensée communautarienne, on trouve un mélange philosophique curieux (Aristote, Thomas d'Aquin, Hegel), chez Gross et Piccone, on trouve l’École de Francfort. Toutefois, chez les uns comme chez les autres, on trouve, bien ancrée, la conviction que sans référents idéaux communs, aucune collectivité ne sera jamais capable de s'organiser politiquement.LA TRADITION : UNE “ALTERITÉ CRITIQUE”L'historien David Gross a attribué à la tradition le rôle d'altérité critique de la Modernité. À son avis, la tradition n'est pas seulement une force qui garantit l'intégration sociale (laquelle est une sorte de don permanent qui oblige la génération qui reçoit envers celle qui offre), mais aussi un instrument heuristique. La tradition devient ainsi un concept analytique permettant d'étudier la Modernité : soit de l'extérieur en confrontant passé et présent, soit de l'intérieur en comparant les promesses et les résultats des idéologies sociales et culturelles “modernes”. Dans ce sens, dit Gross, il ne s'agit pas tant d'excommunier la modernité mais de développer, à l'intérieur même de cette Modernité, de nouvelles traditions. À l'évidence, Gross part des incohérences individuelles pour déployer sa méthode de “l’altérité critique”. C'est une solution fascinante, qui ne pourra se transposer qu'au bout de plusieurs décennies du plan théorique au plan concret, c'est-à-dire celui des rapports “face à face” entre les hommes, comme l'admet du reste Gross.

Paul Piccone est d'un avis différent : pour lui, les traditions socio-culturelles, et en particulier celle de la démocratie locale américaine, conservent encore une force d'intégration et de propulsion notable. En opposition à la toute-puissance de l'État-Providence, dirigé par des élites techno-bureaucratiques, la participation politique directe et l'auto-détermination locale pourraient conjuguer leurs efforts pour faire éclore un nouveau nomos, sur base territoriale et non pas sur une base ethnique : nous aurions affaire à de nouvelles entités communautaires capables de faciliter la réfédéralisation à la base du système politique américain. Ce processus contribuerait également à relégitimer l'ethos démocratique dans la nation. Celle-ci prendrait un autre visage, ne serait plus un simple fatras d'ethnies et de cultures artificielles maintenues en vie par une bureaucratie lointaine, installée à Washington, mais deviendrait cette “communauté de communautés territoriales”, produit d'interactions effectives entre les citoyens.RETOUR AU “PERSONNALISME COMMUNAUTAIRE”

Toujours sur le même plan, mais avec de fortes connotations éco-utopiques, nous trouvons 2 auteurs, Herman E. Daly et John B. Cobb jr., un économiste et un théologien, pères d'une nouvelle approche de l'économie, orientée vers la communauté et la défense de l'environnement. Selon ces 2 penseurs politiques, ce n'est pas la tâche du marché de préserver la justice sociale et le “capital naturel”, mais au contraire c'est la tâche des communautés politiques réelles et diverses, subdivisées en multiples unités participatives. À leur avis, tout retour au “personalisme communautaire” présuppose 2 conditions : d'une part, que la biosphère soit universellement considérée comme le patrimoine commun de l'humanité, et, d'autre part, que les États souverains renoncent à bon nombre de leurs prérogatives actuelles, les cèdent vers le bas aux communautés locales et vers le haut aux organisations supra-nationales de type continental. Dans un tel contexte, les processus d'identification personnels et politiques continueraient à œuvrer en toute harmonie selon le degré de “profondeur” territoriale (commune, région, État, continent). Simultanément, l'acceptation d'une nouvelle éthique écologique, fondée sur une religiosité précise, induirait un changement positif dans les comportements et les valeurs des hommes. Daly et Cobb expliquent que les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Inde et l'Union Européenne pourraient aspirer, en vertu de leurs propres traditions et de leur propre histoire, à être entièrement réorganisés en tant que “communautés de communautés”.

S'il est vrai que les États-Unis sont en avance par rapport aux autres pays dans le domaine des phénomènes culturels, il faut dès lors prendre au sérieux l'hypothèse que l'idée de “communauté” devienne le nouvel enjeu idéologique, l'idée qui partage les camps en présence, en lieu et place des vieilles catégories de “droite” et de “gauche”. De fait, on ne comprend pas pourquoi, même en Europe, tous ceux qui ont refusé l'hégémonie du marché ou de l'État (organique ou socialiste) ne verraient pas dans la démocratie communautaire un instrument extraordinaire de travail, de lutte et d'agrégation. Car si on n'utilise pas maintenant, tout de suite, l'idée de “communauté” comme levier pour faire basculer les idéologies dominantes actuelles, quand le fera-t-on ?► Carlo Gambescia, Vouloir n°132-133, 1996. (article paru dans Pagine Libere n°1/1996)

------------------------------------------------Sur la toile :

- Article “communauté morale” [wikipedia]

- Communautariens versus libéraux [A. de Benoist]

- Libéraux contre libertariens, le nouveau clivage [euro92]

Tags : droit

Tags : droit