-

[Ci-contre : La Guerre, Marcel Gromaire, 1925]

Plusieurs décennies après la Première Guerre mondiale, on parle encore de la bataille de Verdun, hissée à juste titre au rang de mythe tragique de l’histoire européenne de ce siècle. Malgré les horreurs de la Deuxième Guerre mondiale, la bataille de Verdun de 1916 demeure le symbole impassable de la dureté et de la rudesse excessives que les soldats subissent au cours de tout affrontement militaire de longue durée. Verdun demeure le symbole de la souffrance et de la mort des soldats. En fait, Verdun n’a pas été la bataille la plus sanglante de la Première Guerre mondiale — la même année, l’offensive de la Somme a exigé des pertes encore plus considérables — mais elle a marqué un tournant dans l’histoire militaire de la France et de l’Allemagne. Pour la première fois, le commandement militaire allemand ne parie plus sur ses atouts éprouvés comme la construction et la consolidation de points d’appui, sur le combat mobile, sur la tactique des armes conjointes, mais sur une pure masse d’hommes et de matériel en fusion. Avant toute chose, il s’agissait d’étriller et de saigner les forces adverses dans une bataille incessante, visant à épuiser la France, à la vider de son sang : pour cinq soldats français tués, spéculaient les statisticiens, l’Allemagne devait donner à la Grande Faucheuse deux de ses enfants.

Falkenhayn, qui remplace Moltke ("le Jeune") en tant que chef de l’état-major, considérait que l’Angleterre était l’ennemi principal. Donc, dans cette logique, la France, qui était l’outil militaire continental d’Albion, devait ployer le genou d’abord pour faire fléchir l’Angleterre dans la foulée. Dans un memorandum adressé au Kaiser, Falkenhayn se fait l’avocat d’une opération limitée dans l’espace qui obligerait la France à investir ses ultimes réserves humaines pour colmater la brèche. La saillie de Verdun offrait des conditions avantageuses, dont l’armée allemande devait profiter : elle devait dès lors attaquer de trois côtés à la fois, concentrer le feu de son artillerie et profiter à fond de ses excellentes lignes de ravitaillement dans le secteur. En l’espace de quelques sept semaines, les Allemands parviennent à préparer leur offensive sans se faire remarquer par les Français. En tout, l’armée du Kaiser rassemble 140.000 hommes, répartis en dix divisions.

Le secteur d’attaque était un terrain long de 12 km entre les villages de Brabant et d’Ornes. Sur cette courte ligne, plus de 100 pièces d’artillerie ont été concentrées sur chaque kilomètre. Au total 1.300 trains de munitions ont acheminé 2,5 millions d’obus d’artillerie. La neige, la pluie et le brouillard ont obligé l’état-major allemand à retarder plusieurs fois le déclenchement de l’opération. Les troupes, qui attendaient depuis plusieurs jours dans leurs tranchées d’assaut, étaient affaiblies par le froid, l’humidité et une insuffisance d’approvisionnement.

21 février 1916 : l’enfer commence…

Après une préparation d’artillerie de neuf heures, où tonnèrent des canons de tous calibres, les divisions allemandes s’élancent le 21 février 1916 pour balayer trois divisions françaises bien installées dans leurs positions. Jusqu’au 25 février, les Allemands réussissent à avancer de 7 ou 8 km à l’intérieur du dispositif de défense français et à prendre le plus grand fort, celui de Douaumont. Finalement, l’attaque est bloquée, tandis qu’un feu latéral, tiré depuis la rive occidentale de la Meuse, stoppe la progression allemande. Le 24 février, le général Pétain prend en charge le commandement dans le secteur de Verdun. Il organise une résistance tenace. Comme les lignes de chemin de fer ont été mises hors d’état de fonctionner par l’artillerie allemande, Pétain ordonne que tous les camions disponibles assurent le ravitaillement des troupes françaises par la seule route sûre de la région.

La seconde phase de l’offensive, à partir de mars, est marquée par le début de cette bataille d’usure totale, voulue par Falkenhayn, mais dans des conditions qu’il n’avait pas prévues. Le première contre-offensive française, sous les ordres du général Nivelle, n’a pas permis de soulager les défenseurs de Verdun. La 5e Division d’infanterie française perd la moitié de ses forces. Mais en gagnant du terrain sur la rive occidentale de la Meuse et en enregistrant quelques succès autour du Fort de Vaux, pris le 7 juin, une percée allemande en direction de Verdun semble possible.

Avec la troisième phase de la bataille, commencée côté allemand le 23 juin, par une attaque aux obus à gaz, l’état-major espère pouvoir emporter la décision. Le secteur d’attaque étant plus réduit qu’en février, la concentration des troupes et des pièces d’artillerie est plus élevée encore. Mais le commandant-en-chef de la 5e Armée allemande devant Verdun, le Kronprinz Guillaume, se déclare hostile à toute poursuite de l’attaque. Les principaux points d’appui de la défense française, Fleury et Thiaumont, sont pourtant emportés par le Corps alpin allemand. Mais l’offensive alliée dans la Somme du 1er juillet 1916 oblige le commandement allemand à déplacer des forces importantes vers ce secteur du front. Fin août, on s’aperçoit que les pertes allemandes sont plus élevées que les pertes françaises. Les intentions de l’OHL (Direction Supérieure de l’Armée de Terre), qui étaient de "saigner" lentement l’ennemi, ne se sont pas concrétisées ; au contraire ! Après le remplacement de Fakenhayn et l’engagement de la IIIe OHL sous Hindenburg et Ludendorff, l’offensive contre Verdun est arrêtée immédiatement.

Bien que les positions allemandes aient été faibles et présentaient beaucoup d’opportunités pour les contre-attaques françaises, les soldats allemands ne regagnent pas la ligne de février pour bénéficier d’une défense plus favorable sur le plan tactique. Le terrain gagné par de rudes et sanglants combats ne pouvait pas être abandonné pour des raisons de pure propagande. La grande attaque française du 24 octobre parvient à récupérer en quelques heures la plus grande partie du terrain gagné avec peine, pendant des mois et des mois de combat acharné. À la mi-décembre 1916, les troupes allemandes, repoussées, sa repositionnent sur leur ligne de départ de février. Les pertes des deux côtés, dans cette bataille, sont évaluées aujourd’hui à quelque 800.000 blessés et 420.000 tués.

Nouveaux matériels

Pendant la bataille de Verdun, beaucoup de nouveaux matériels ont été inaugurés : pour la première fois, on utilise l’aviation dans des proportions significatives, ainsi que des armes chimiques. Les soldats sont équipés de casques d’acier, de masques à gaz et de lance-flammes. Les avalanches de feu du général français Nivelle permettaient d’offrir un appui d’artillerie continu pour l’infanterie attaquante. Dans l’histoire militaire, c’était la première fois qu’un groupe d’armées français était ravitaillé par une colonne de véhicules à moteur. Dans les combats de Verdun, de tous les éléments habituels du combat, c’est-à-dire le feu, l’espace, le mouvement, c’est bien ce dernier, pourtant crucial, qui a manqué le plus. L’artillerie était devenue l’arme dominante. La cavalerie, jadis élément capital dans la percée, avait perdu toute importance. L’infanterie, elle, avait renforcé sa puissance de feu en alignant des compagnies de mitrailleuses, des lanceurs de mines et des pièces d’artillerie légères spécialement conçues pour elle.

La défaite allemande a prouvé que la conjonction d’hommes et de matériels n’était pas suffisante pour emporter la décision dans une opération de grande envergure. Des deux côtés, on a tiré les leçons de la bataille. Les alliés ont parié de plus en plus sur la technique, notamment sur le char, déjà employé isolément en 1916 par les Anglais et qui devait réintroduire l’élément "mouvement" sur le champ de bataille. Les Allemands, eux, ont rénové totalement la tactique de leur infanterie, et fait de la Stoßtrupp (la troupe d’assaut) l’instrument principal pour pénétrer à l’intérieur du dispositif défensif ennemi. Bon nombre de tactiques, de principes, etc., inaugurés pendant la longue bataille de Verdun, sont utilisés aujourd’hui par les unités spéciales, dans tous les pays du monde.

► Karsten Richter, Nouvelles de Synergies Européennes n°19, 1996.

(article extrait de Junge Freiheit n°7/1996)

♦ Entrée connexe : Destin soldatique / Dix (Otto) / Flex (Walter)

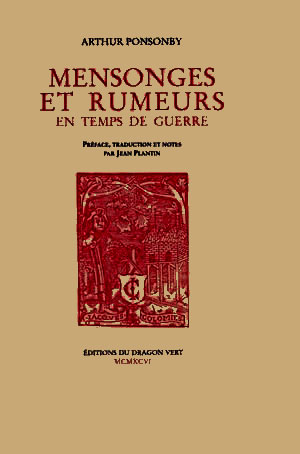

Mensonges et rumeurs en temps de guerre

Le Cercle d’Histoire Contemporaine a réédité le livre de l’Anglais Arthur Ponsonby (1871-1946) sous le titre Mensonges et rumeurs en temps de guerre. Arthur Ponsonby fut chef de cabinet du Premier ministre britannique de 1906 à 1908 et député libéral de 1908 à 1918. Il étudie dans ce livre, qui connut deux traductions françaises dans les années 1930, un certain nombre de rumeurs et de fausses nouvelles qui ont couru pendant la Première Guerre mondiale. Il écrit dans son introduction : « Le mensonge est une arme reconnue et extrêmement utile en temps de guerre et chaque pays l’utilise tout à fait délibérément pour tromper ses habitants, séduire les neutres et induire l’ennemi en erreur. Les masses ignorantes et naïves de chaque pays ne se rendent pas compte, au moment où cela se produit, qu on est en tram de les tromper, et ce n’est que lorsque tout est terminé qu’ici ou là on découvre et dénonce les mensonges. Comme tout cela est de l’histoire ancienne et que l’effet désiré a été produit par les récits et les déclarations, nul ne se soucie d’étudier les faits et d’établir la vérité. Ainsi que nous le savons tous, il n’y a pas seulement en temps de guerre que l’on ment. L’homme, a-t-on dit, n’est pas un “animal véridique”, mais sa tendance au mensonge est loin d’être aussi extraordinaire que sa surprenante promptitude à croire. C’est, à vrai dire, parce que les hommes sont crédules que les mensonges sont florissants. Mais, en temps de guerre, on ne se rend pas suffisamment compte de l’organisation officielle du mensonge. La tromperie dont sont victimes des peuples entiers n’est pas une question que l’on puisse traiter à la légère ».

Le Cercle d’Histoire Contemporaine a réédité le livre de l’Anglais Arthur Ponsonby (1871-1946) sous le titre Mensonges et rumeurs en temps de guerre. Arthur Ponsonby fut chef de cabinet du Premier ministre britannique de 1906 à 1908 et député libéral de 1908 à 1918. Il étudie dans ce livre, qui connut deux traductions françaises dans les années 1930, un certain nombre de rumeurs et de fausses nouvelles qui ont couru pendant la Première Guerre mondiale. Il écrit dans son introduction : « Le mensonge est une arme reconnue et extrêmement utile en temps de guerre et chaque pays l’utilise tout à fait délibérément pour tromper ses habitants, séduire les neutres et induire l’ennemi en erreur. Les masses ignorantes et naïves de chaque pays ne se rendent pas compte, au moment où cela se produit, qu on est en tram de les tromper, et ce n’est que lorsque tout est terminé qu’ici ou là on découvre et dénonce les mensonges. Comme tout cela est de l’histoire ancienne et que l’effet désiré a été produit par les récits et les déclarations, nul ne se soucie d’étudier les faits et d’établir la vérité. Ainsi que nous le savons tous, il n’y a pas seulement en temps de guerre que l’on ment. L’homme, a-t-on dit, n’est pas un “animal véridique”, mais sa tendance au mensonge est loin d’être aussi extraordinaire que sa surprenante promptitude à croire. C’est, à vrai dire, parce que les hommes sont crédules que les mensonges sont florissants. Mais, en temps de guerre, on ne se rend pas suffisamment compte de l’organisation officielle du mensonge. La tromperie dont sont victimes des peuples entiers n’est pas une question que l’on puisse traiter à la légère ».♦ Recension : Arthur PONSONBY, Mensonges et rumeurs en temps de guerre, C.H.C. (45/3 route de Vourles, F-69.230 Saint-Genis-Laval), 1996, 270 pages en caractères Sempel Garamond. 150 FF (à l’ordre de Jean Plantin). Précisons que ce livre n’est pas vendu en librairie.

► Pierre Monthélie, Nouvelles de Synergies Européennes n°26, 1997.

Le Japon et les Centraux pendant la Première Guerre mondiale

◘ Recension : Josef KREINER (Hrsg.), Japan und die Mittelmächte im Ersten Weltkrieg und in den zwanziger Jahren, Bouvier Verlag/Herbert Grundmann, Bonn, 1986, 253 p.

Dans cet ouvrage collectif, on lira surtout avec profit les conclusions de Rolf-Harald Wippich sur l'histoire des relations germano-japonaises avant la première guerre mondiale. Les rapports entre l'Allemagne et le Japon sont alors essentiellement déterminés par le facteur russe. Japonais et Allemands voulaient ménager la Russie qui se rapprochait de la France. En 1898, Ito Hirobumi déclare : « Le Japon doit tenter de s'entendre avec Saint-Pétersbourg et de partager la grande sphère d'intérêts de l'Orient avec sa puissante voisine. L'Allemagne pourrait jouer un rôle important en tant que troisième partenaire ». Le Japon n'octroyait à Berlin qu'un rôle subalterne. Et, en Allemagne, personne n'avait un projet cohérent de politique extrême-orientale. Le Japon n'était pas considéré comme un facteur en soi dans les calculs allemands, mais comme une variable de la politique chinoise. Les Japonais jouissaient d'une certaine bienveillance : la variable qu'ils constituaient agissait vaguement dans le sens des projets allemands, surtout quand ils avaient maille à partir avec la Russie, ce qui allégeait la pression slave aux frontières orientales du Reich.

Le désintérêt pour le Japon en Allemagne vient d'un préjugé : le Japon s'est borné à imiter servilement le système prussien en amorçant l'ère Meiji. De surcroît, les Allemands souhaitent que les Russes jettent tout leur dévolu en Extrême-Orient et s'emparent de la Mandchourie et de la Corée. L'Empereur Guillaume, tenaillé par son obsession du “péril jaune”, veut que la région soit sous domination “blanche”, russe en l'occurrence. De cette façon, les Russes ne seront pas disponibles pour un projet panslave de balkanisation de l'Europe centrale au détriment de l'Autriche et au bénéfice direct de la France. Le Japon, même s'il a agi dans un sens favorable à l'Allemagne en Chine et s'il a montré à la Russie que le véritable danger était à l'Est et non en Europe Centrale, reste un facteur qui peut troubler les relations germano-russes. Ce souci de conserver de bons rapports avec la Russie conduit les Allemands à négliger les approches du cabinet germanophile de Yamagata/Aoki (1898-1900) et à ne pas conclure un pacte tripartite dans le Pacifique avec l'Angleterre et le Japon. En 1902, Anglais et Japonais signent un traité d'alliance sans l'Allemagne, qui n'est plus que spectatrice dans le Pacifique Nord. Occupant la forteresse de Kiao Tchéou, avec un hinterland chinois, l'Allemagne pouvait jouer un rôle d'arbitrage dans le conflit russo-japonais, tant que celui-ci restait latent. Après les événements de 1905 et la défaite de la Russie, la Japon est maître du jeu en Extrême-Orient ; l'Empire des Tsars se tourne vers l'Europe et la stratégie du “para-tonnerre japonais” ne joue plus en faveur du Reich. Conclusion : l'Allemagne, maîtresse de la Micronésie, restait la dernière puissance européenne à éliminer dans la sphère d'influence directe du Japon. Ce sera le résultat de la Première Guerre mondiale dans la région.

Dans ce même volume, signalons également l'étude de Félix Moos (en langue anglaise) sur la Micronésie. Longtemps espagnol, l'immense archipel passe aux Allemands pour la somme de 4.500.000 dollars en 1899. Le Japon en prendra possession après Versailles. Pour le géopoliticien Haushofer, ce transfert dans les mains japonaises est normal et naturel, puisque le Japon est une puissance non étrangère à l'espace Pacifique.

► Robert Steuckers, Orientations n°9, 1987.

Avril 1917 : L’intervention américaine dans la Première Guerre mondiale

Le concept allemand de Weltpolitik (politique mondiale), à l’époque de Guillaume II, était fort utilisé et prisé ; il indiquait qu’en théorie, le Reich voulait jouer un rôle planétaire, ce qui n’a pas empêché les Allemands de figer leur pensée politique dans des catégories continentales européennes et non pas mondiales. La guerre qui se déclenche le 1er août 1914 prend rapidement des dimensions globales mais la politique et la diplomatie allemandes n’y étaient pas préparées. Elles n’avaient pas tenu compte d’une possibilité, pourtant prévisible : l’implication dans le conflit du potentiel militaire, industriel et militaro-industriel des États-Unis, dont le poids serait déterminant dans l’issue du conflit. L’ambassade d’Allemagne à Washington fut surprise d’apprendre que les puissances de l’Entente avaient coupé ses liaisons par câbles vers l’Europe. L’émetteur radio transocéanique Nauen en était encore à ses premiers balbutiements et il a fallu de longs mois pour restaurer une liaison vague et précaire avec le ministère allemand des affaires étrangères, via la Suède.

Le concept allemand de Weltpolitik (politique mondiale), à l’époque de Guillaume II, était fort utilisé et prisé ; il indiquait qu’en théorie, le Reich voulait jouer un rôle planétaire, ce qui n’a pas empêché les Allemands de figer leur pensée politique dans des catégories continentales européennes et non pas mondiales. La guerre qui se déclenche le 1er août 1914 prend rapidement des dimensions globales mais la politique et la diplomatie allemandes n’y étaient pas préparées. Elles n’avaient pas tenu compte d’une possibilité, pourtant prévisible : l’implication dans le conflit du potentiel militaire, industriel et militaro-industriel des États-Unis, dont le poids serait déterminant dans l’issue du conflit. L’ambassade d’Allemagne à Washington fut surprise d’apprendre que les puissances de l’Entente avaient coupé ses liaisons par câbles vers l’Europe. L’émetteur radio transocéanique Nauen en était encore à ses premiers balbutiements et il a fallu de longs mois pour restaurer une liaison vague et précaire avec le ministère allemand des affaires étrangères, via la Suède.Les militaires, toutefois, avaient été plus clairvoyants et avaient agi en conséquence. L’attaché militaire Franz von Papen avait reçu un ordre de l’état-major général, sous enveloppe cachetée à n’ouvrir qu’en cas d’extrême urgence ; cette enveloppe contenait les adresses de firmes commerciales établies dans des pays neutres et un code chiffré. De cette façon, il était possible de câbler vers Berlin des informations militaires, déguisées en télégrammes commerciaux, au départ de la filiale new-yorkaise d’une firme de Hambourg.

La diplomatie allemande n’avait aucun accès aux milieux gouvernementaux américains

Sur le territoire américain, l’Allemagne était donc totalement isolée sur le plan des échanges d’information, ce qui a permis à ses adversaires de répandre sans obstacles leurs points de vue sur les raisons et le déroulement de la guerre et d’influencer l’opinion publique américaine en faveur d’une intervention pro-Entente, notamment en utilisant toutes les ficelles de la propagande sur les atrocités prêtées aux Allemands (les mains coupées des enfants belges, etc.). La majorité du peuple américain s’opposait à l’entrée en guerre des États-Unis. Les milieux dirigeants, en revanche, se montrèrent dès le départ favorables à l’Entente, la soutenaient financièrement et lui livraient du matériel de guerre. Sur le plan culturel, ces milieux se sentaient proches des Britanniques ; sur le plan politique, ils admiraient la forme politique que représentait la République française. L’ambassadeur britannique écrivit à son gouvernement, à propos du vingt-huitième Président des États-Unis, le démocrate Woodrow Wilson : « par sa naissance et son éducation, il est clairement un Britannique ». Le 3 septembre 1914 déjà, le Président lui avait dit qu’une défaite de la Grande-Bretagne ruinerait tout ce qui lui était cher. Le ministre des affaires étrangères William Jennings Bryan, qui défendait le principe d’une neutralité stricte, n’a pas pu faire triompher ses vues ; il sera vite remplacé par un pro-britannique, Robert Lansing.

La diplomatie allemande n’avait pas d’entrées dans les milieux dirigeants américains, comme en avaient les Britanniques. La très forte minorité allemande dans la population américaine étaient presque entièrement favorable aux Républicains et l’ambassadeur allemand, le Comte Johann Heinrich von Bernstorf, n’avait focalisé ses contacts politiques que sur les seuls milieux républicains, dont l’influence était très réduite sur l’entourage du démocrate Wilson. La requête des Germano-Américains, visant à interdire complètement l’exportation d’armements, a été refusée par Wilson sous le prétexte que cela nuisait à l’économie américaine. L’ampleur croissante des livraisons à l’Entente eu un effet secondaire : les Américains avaient de plus en plus intérêt à voir triompher l’Entente, car seuls les vainqueurs seraient, in fine, capables de payer leurs dettes.

Pendant longtemps, les rapports entre les États-Unis et le Reich avaient été cordiaux. Toutefois, de premières frictions surgirent à la fin du 19ième siècle, frictions qui devinrent vite de plus en plus aiguës. Les intérêts coloniaux des deux puissances se heurtaient dans le Pacifique ; la guerre hispano-américaine de 1898 suscita encore davantage de différends.

L’installation de communautés allemandes en Amérique latine inquiétait la presse américaine, qui lançait alors des campagnes contre la « colonisation » allemande, considérée comme une entorse faite à la Doctrine de Monroe. Cet ensemble d’incidents conduisit les États-Unis à soutenir les adversaires de l’Allemagne lors de la crise marocaine de 1911, car les observateurs américains jugeaient la côte marocaine trop proche du Brésil où les communautés allemandes jouaient un rôle important. Les États-Unis ne cessèrent dès lors plus de traiter les parties belligérantes de manière inégale, y compris après le déclenchement de la guerre en 1914. Tandis que les États-Unis ne critiquaient que formellement le blocus des mers qu’imposait la Grande-Bretagne à l’Allemagne, la riposte allemande, à savoir la guerre sous-marine, fut d’emblée considérée en Amérique comme une attaque intolérable contre le principe de la liberté des mers. Le motif de cette condamnation sévère est explicité dans les mémoires de Lansing : les milieux dirigeants américains envisageaient déjà, à ce moment-là de la guerre, d’entrer en belligérance aux côtés des Britanniques, dès que l’occasion se présenterait.

Les États-Unis veulent reprendre à leur compte l’héritage de l’Empire britannique

La politique allemande s’est montrée incapable d’endiguer l’hostilité américaine en 1941, le secrétaire d’État aux affaires étrangères von Weizsäcker s’étonnait encore de l’aversion qu’éprouvait Roosevelt à l’encontre de l’Allemagne. Elle s’est contentée de répéter que le Reich n’avait nulle intention d’attenter aux intérêts des États-Unis. La raison profonde de cette attitude anti-allemande croissante s’explique : les États-Unis voulaient devenir une nouvelle puissance impériale dans le monde et sentaient instinctivement que l’Allemagne pouvait à terme menacer leurs projets. Les États-Unis avaient retenu la leçon prémonitoire d’Alexis de Tocqueville, qui voyait l’Amérique et la Russie se partager le monde, vision où l’héritage de l’Empire britannique reviendrait aux États-Unis, parce que la puissance de Londres avait désormais atteint voire dépassé son zénith. L’un des principes cardinaux de la politique anglaise en Europe était de s’allier toujours à la deuxième puissance continentale contre la plus forte, pour empêcher que ne se constitue une puissance européenne unie et hégémonique. L’Angleterre visait ainsi à couvrir ses arrières sur le continent pour poursuivre ses ambitions globales. Les États-Unis ont repris ce principe à leur compte. Ils voyaient en l’Allemagne la puissance montante, capable à terme, de fédérer les ressources du continent européen et de faire de l’Europe-puissance un concurrent de l’Amérique sur la scène internationale.

La guerre sous-marine, menée par les Allemands contre les navires de l’Entente, a fait basculer l’opinion aux États-Unis. Le 15 août 1915, le paquebot Lusitania est torpillé au large des côtes méridionales de l’Irlande ; parmi les 1.198 morts, se trouvaient 139 citoyens américains (d’autres sources évoquent le chiffre de 126). Le Lusitania avait été repeint selon les critères du camouflage militaire et transportait des armes, alors que l’Amirauté britannique savait fort bien que, dans de telles conditions, le navire deviendrait automatiquement la cible des torpilles allemandes (cf. notre article dans Junge Freiheit n°18/2005). Les citoyens américains morts lors de ce torpillage devinrent des atouts considérables dans la guerre psychologique. À partir de ce moment-là de la guerre, des manifestations anti-allemandes s’organisèrent aux États-Unis. Le 19 août, c’est au tour de l’Arabic d’être coulé dans les mêmes conditions, puis, le 5 novembre, c’est celui de l’Ancona ; chaque navire, victime des torpilles allemandes, transportait son lot de citoyens américains, à compter parmi les morts. Le 24 mars 1916, le « Sussex », un navire français de transport de passagers, est coulé dans la Manche : 480 citoyens américains sont parmi les victimes. La réaction du gouvernement américain est alors si violente que le Grand Amiral Alfred von Tirpitz, secrétaire d’État auprès du ministère allemand de la marine, donne sa démission ; le gouvernement du Reich ordonne alors de mettre un terme au torpillage sans avertissement préalable de navires de transport. Mais le gouvernement se réserve toutefois le « droit de décider comme il l’entend, au cas où les États-Unis ne réclameraient et n’obtiendraient pas rapidement de la part de la Grande-Bretagne l’observation stricte des clauses de droit international prévoyant la liberté des mers (ndlr : les Allemands voulaient que soit levé le blocus naval affamant l’Allemagne) ».

Cette tentative de faire pression sur les États-Unis n’eut aucun effet. Washington n’envisageait nullement d’appliquer, avec équité et objectivité, les mêmes principes de droit aux Allemands et aux Britanniques. Finalement, l’objectif des États-Unis était de rafler les acquis de la grande puissance thalassocratique anglaise sur le plan matériel comme sur les plans politiques et idéologiques. Parmi l’héritage idéologique que convoitaient les États-Unis, il y avait surtout le droit souverain de définir ce qu’était et devait être le droit et le non droit dans les rapports entre nations. C’est surtout sous Wilson, qui se posait comme le missionnaire de la démocratie et du droit des gens (selon son concept de « Société des Nations »), que s’est renforcée aux États-Unis la tendance à affirmer les intérêts américains comme s’ils étaient l’expression d’une morale transcendante. Dans cette optique, les offres de médiation et les propositions de paix du Président américain n’ont été que des manœuvres retardatrices (rappelons qu’il devait sa réélection de la fin de l’année 1916 à la bonne utilisation propagandiste du slogan : « Il nous a maintenu hors de la guerre »).

Le télégramme Zimmermann fut une catastrophe diplomatique

Le Reich annonce le 1er février 1917 qu’il lance la guerre sous-marine à outrance. Un jour plus tôt, les États-Unis en avaient été avertis formellement, si bien qu’ils ne pouvaient plus protester. Le 3 février, les États-Unis rompent les relations diplomatiques avec Berlin et contraignent la plupart des pays latino-américains à en faire autant. Par la suite, le télégramme Zimmermann fut une catastrophe diplomatique, la goûte d’eau qui fit déborder le vase. Le secrétaire d’État allemand aux affaires étrangères, Arthur Zimmermann, avait chargé le représentant du Reich à Mexico de forger une alliance avec le Mexique en cas de déclaration de guerre des États-Unis au Reich et de promettre aux Mexicains la récupération du Texas, du Nouveau-Mexique et de la Californie, perdus en 1848. Pour le transmettre, il avait utilisé un câble américain direct que le gouvernement des États-Unis avait mis à la disposition de l’ambassade d’Allemagne pour faire passer toutes les informations relatives aux propositions de médiation de Wilson.

Le télégramme tomba aux mains des services secrets britanniques, qui avaient déjà réussi à déchiffrer les codes allemands dès août 1914 ; ils transmirent le texte aux Américains au bon moment psychologique. Le contenu en était si énorme que les neutralistes américains accusèrent leur propre gouvernement d’avoir fabriqué un faux et c’est Zimmermann lui-même (!) qui torpilla leur ultime manœuvre pour sauver la neutralité américaine en affirmant haut et clair que sa dépêche résultait d’une volonté bien justifiée de se défendre. L’incident révèle, aujourd’hui encore, qu’aux niveaux de la diplomatie, de la guerre psychologique et des services secrets, l’Allemagne était inférieure aux puissances de l’Entente. Le 6 avril 1917, les États-Unis déclarent l’état de guerre entre leur pays et l’Allemagne. Le 7 décembre, ils déclarent la guerre à l’Autriche-Hongrie. La défaite des puissances centrales n’était plus qu’une question de temps.

► Thorsten Hinz, Junge Freiheit n°14/2007. (tr. fr. : RS)

Fabriquer l’ennemi allemand de l’humanité : propagande alliée pendant et après la Première Guerre mondiale

Fabriquer l’ennemi allemand de l’humanité : propagande alliée pendant et après la Première Guerre mondialeLe postulat de la “singularité” allemande sert à marquer certains épisodes bien précis de l’histoire germanique ; récemment, on le retrouve dans une décision du Tribunal Fédéral Constitutionnel (Bundesverfassungsgericht) concernant le paragraphe 130 du Code pénal. Il a acquis le statut de l’évidence et pourtant… Déjà, immédiatement après la première guerre mondiale, ce postulat avait été bel et bien établi, figé dans ses contours : bon nombre d’horreurs de guerre commises par les Allemands n’existaient en fait que dans la seule propagande alliée puis, graduellement, revêtaient un statut d’évidence, admis par tous. Au niveau de la propagande, l’image du barbare singulier était donc bien assise dans les esprits, comme l’histoire des mains tranchées des garçonnets belges. Mais au niveau politique, elle était également devenue un “topos” incontesté.

Dans une note du Premier ministre français Georges Clemenceau, datée du 16 juin 1919 et remise à la délégation allemande à Versailles, il est dit, textuellement, que l’Allemagne « a voulu satisfaire sa passion de la tyrannie par la guerre » et que son comportement « constitue le plus grand crime contre l’humanité et contre la liberté des peuples qu’ait jamais commis, en pleine conscience, une nation se prétendant civilisée ». Ce comportement était déclaré « sans exemple dans l’histoire ».

Sur le plan philosophique, ce fut notamment l’Américain John Dewey qui contribua à consolider cette image négative de l’Allemagne par un pamphlet germanophobe intitulé Philosophie allemande et politique allemande. Dewey fait remonter le mal allemand à Kant et, en terminant son pamphlet, il écrit, le ton menaçant : « En soi et pour soi, l’idée (kantienne) de paix est une idée négative, une idée policière », qui ne connaît aucune limite, ni même une « limite nationale ». Ce pamphlet date de l’année 1915 et a été réédité en 1942, sans aucune modification, avec le simple ajout d’une préface et d’un chapitre consacrés au national-socialisme.

Les Allemands reprennent à leur compte la propagande alliée

Bien avant sa défaite militaire de la Première Guerre mondiale, l’Allemagne avait perdu la bataille de la propagande. Le Reich n’a jamais trouvé la parade contre le droit coutumier anglais, contre l’art britannique de maquiller ses intérêts matériels et ses intérêts de puissance impériale sous les oripeaux d’une morale décrétée supérieure et universelle. Cette habitude d’octroyer bonne conscience au désir ardent de faire du profit et de poursuivre des objectifs de puissance, s’enracine dans le puritanisme et est ressenti subjectivement comme « honnête » et « normal ». Comme cette habitude de penser et de ressentir était liée organiquement à une puissance globale, elle est devenue un fait accepté au niveau international.

Les hommes politiques et les publicistes allemands ont réagi à cette attitude générale anglaise en niant explicitement tout fondement et toute substance aux justifications morales et en affirmant un réalisme politique, posé, lui, comme dépourvu de toute hypocrisie. Mais, par la suite, personne n’a considéré que cette position allemande était juste et honnête : au contraire, on a dit tout de go que ce réalisme confirmait le droit moral des Britanniques et révélait le non droit allemand. La supériorité géostratégique des Alliés a payé sur le plan de la propagande. Le blocus britannique, destiné à affamer l’Allemagne, s’est montré cruellement efficace, mais s’est déroulé de manière quasi naturelle, sans dramatisation aucune. La guerre sous-marine, qui constitua la riposte allemande, fut amplement dramatisée et chaque torpillage de navire, acte de guerre spectaculaire, fut considéré comme la preuve tangible de la barbarie allemande.

Après la Seconde Guerre mondiale, ces réflexes devinrent habituels : les Allemands reprenaient à leur compte les descriptions inamicales que produisaient les propagandes alliées pour les dénigrer et les stigmatiser. Mais ce n’était pas nouveau. On a connu quelques précédents lors de la première guerre mondiale. Le plus emblématique nous est fourni par le philosophe Ernst Bloch (1885-1977), réformé du service militaire allemand pour raisons de santé ; pour poursuivre ses études, on l’avait même autorisé à séjourner en Suisse. Il y créa un forum sous la forme d’un journal édité à Berne, la Freie Zeitung, dont le premier numéro sortit de presse le 14 avril 1917, cinq jours après la déclaration de guerre des États-Unis au Reich. Cette publication cessa de paraître le 27 mars 1920. On ne sait pas grand chose de son financement. On estime que des sommes d’argent sont venues de France et des États-Unis. Parmi les collaborateurs de ce journal, dont les noms sont encore connus aujourd’hui, nous retrouvons Kurt Eisner, futur premier ministre bavarois, le publiciste Maximilian Harden et Carl von Ossietzky, futur éditeur de « Weltbühne ».

Pour Ernst Bloch, alors âgé de 32 ans, il était clair qu’après l’entrée en guerre des Etats-Unis, l’Allemagne ne pouvait plus gagner la partie. Le maximum qu’elle pouvait escompter, c’était une paix avec pertes territoriales et économiques « supportables ». Toutefois, il acceptait le projet de Clémenceau de poursuivre la guerre à outrance jusqu’à la défaite définitive de l’Allemagne, contrairement à l’avis émis par le pacifiste Helmut von Quidde, qui demandait une paix honorable basée sur l’entente et le compromis entre les parties. Comment Bloch justifiait-il sa position ? Parce que, affirmait-il dans les colonnes de son journal, l’Allemagne était « le pays, où la guerre avait été érigée en principe nécessaire et constitutif de l’État, et où cet état de chose demeurerait [si on n’y portait remède]». Pour Bloch, l’Empire allemand, et surtout sa composante prussienne, n’incarnaient pas des systèmes simplement critiquables mais étaient bel et bien l’incarnation du « mal en soi ». Il y régnait, disait-il, l’infamie, l’immoralité, le machiavélisme sans scrupules, le mensonge sans limite et l’opportunisme.

Bloch hissait au rang d’axiome intangible la « vérité » d’une culpabilité exclusive de l’Allemagne dans le déclenchement des hostilités et dans les crimes de guerre. « Les Allemands ont commis des crimes abominables. Les autres se sont défendus. Ils se sont défendus par nécessité ». La guerre des Alliés avait pour but d’affronter « la substance générée par toutes les années criminelles de l’Allemagne et de la Prusse », cause de la guerre : elle affrontait dès lors un « mal radical ».

Il faut placer l’Allemagne devant un « parlement mondial et moral »

Si les Allemands se montraient incapables de faire leur devoir, c’est-à-dire d’abattre par eux-mêmes le régime impérial, alors il fallait bien que leurs ennemis prennent cette tâche nécessaire en charge. En janvier 1918, Bloch critique le Président américain Woodrow Wilson, lorsque celui-ci suggéra de faire la différence entre les diverses factions politiques allemandes afin d’aboutir éventuellement à des négociations de paix. L’Allemagne, prétendait Bloch, « n’est rien d’autre d’un seul et unique camp militaire (…), une nation égocentrique, agitée par la fringale de puissance la plus brutale et la plus élémentaire qui soit ». Il ajoutait : « les nuances qui peuvent exister entre Hindenburg et le social-démocrate Scheidemann sont tout au plus de nature ‘tactique’ ». L’alternative à la défaite allemande ne serait rien d’autre qu’une « défaite de l’humanité », entrainant une « dépression générale de celle-ci ».

De « ce mal radical des puissances centrales, de ce mal purement élémentaire qu’est ce matérialisme de puissance, étranger au christianisme », l’ensemble du peuple allemand est partie prenante, car « il s’est tu, et même, il a acclamé pendant quatre longues années les actes les plus honteux et les plus diaboliques de son gouvernement ». L’Allemagne, posée ainsi comme « ennemie de l’humanité », devait être traduite devant un « parlement mondial aux effectifs complets et aux objectifs moralisants », où le seul « droit principal et décisif de tout Allemand aurait été de manifester son repentir et de ressentir sa culpabilité ». La culpabilité allemande dans le déclenchement de la guerre n’avait pas à être prouvée au départ de faits avérés mais devant surtout recevoir une interprétation morale. Pour Bloch, il y avait profondément ancrée en chaque Allemand une virulente propension à la destruction.

Bloch concédait certes qu’il y avait de multiples causes à la guerre, des causes économiques, diplomatiques, politiques et « relevant de l’humain en général, vu que toute cette époque s’était éloignée de Dieu ». Cependant, ce faisceau de causes variées ne « devait nullement dispenser tout spécialement et tout particulièrement l’homme allemand et l’ensemble du peuple allemand de s’interroger sur la responsabilité de cette guerre ».

Ses espoirs en l’avenir, Bloch les plaçaient alors dans les États-Unis d’Amérique, dirigés par le Président Woodrow Wilson, et dans la Russie. Ces deux États constituent, ensemble, « la nouvelle masse intellectuelle de l’avenir » et représentent la « nouvelle universalité intellectuelle de la communauté humaine ». Une « nouvelle mystique de la fraternité et de la communion des hommes jaillit de la jeunesse ouverte de l’Amérique et de la chaleur humaine russe, une mystique toute de profondeur et d’espoir christique ; depuis la fraicheur aurorale de ces deux empires, le Bien radical illumine le monde ».

À cette toute-puissance, désormais partout perceptible, l’Allemand doit se soumettre car il n’a pas d’autre alternative. Bloch louait les initiatives du nouveau premier ministre bavarois Kurt Eisner, qui, le 25 novembre 1918, avait fait publier unilatéralement des documents issus du ministère bavarois des affaires étrangères, pour attester de la responsabilité allemande dans le déclenchement de la guerre : c’était, aux yeux de Bloch, un « acte moral » et une tentative « d’apporter enfin une flamme éthique incandescente et de provoquer une rénovation fondamentale du peuple dans cette Allemagne pourrie ». Mais tout cela ne suffisait pas ; il ne fallait pas seulement des actions politiques démonstratives. « Par le repentir, c’est-à-dire en vivant intérieurement la culpabilité allemande, en se sentent humblement coresponsable de l’injustice commise, en inversant les voies jadis empruntées, en changeant les prémisses intérieures qui avaient conduit les Allemands à prendre l’initiative de déclencher les hostilités, chacun, individuellement, dans l’Allemagne prussienne (…) doit s’engager dans cette voie ». La culpabilité allemande relève « d’une substance psycho-éthique », à laquelle seul le repentir peut mettre un terme, car il rejetterait « l’acte et ses racines, les extirperait du centre vital même de la personne, des sentiments communs ». Dans ces phrases, tout est déjà esquissé, tout ce que Karl Jaspers a expliqué en détail dans son écrit de 1945/46, Die Schuldfrage (« La question de la culpabilité »). On peut évidemment rétorquer que Bloch a exagéré mais qu’il a tout de même repéré une vérité intérieure, qui s’est révélée en 1945.

C’est aussi l’argumentation choisie par l’historien Jörg Später qui, à la fin de la monographie qu’il consacre à Robert Vansittart et où il évoque les tirades germanophobes de l’homme politique britannique, écrit : « L’opinion qu’il avait des Allemands est devenue idée générale parce que le monde objectif s’est rapproché de l’image, celle que la folie persécutrice a esquissé au départ de ce monde». Cela sonne comme une brillante réflexion mais ce n’est qu’une dialectique fort superficielle, car les actions des Allemands y sont expliquées comme issues d’un esprit immanent, qui ne s’auto-réalise que dans le crime, alors que tout raisonnement cohérent se devrait de relier esprit et actions de manière dialectique dans le contexte international.

Carl Schmitt a écrit en 1948, en évoquant les crimes commis lors des révolutions et en abordant la thématique des « crimes contre l’humanité » : « Ce sont des crimes d’opinion venu du côté négatif. Ils devaient immanquablement survenir, par nécessité dialectique, après que, par humanisme, on ait découvert les crimes d’opinion commis par la bonne opinion. En d’autres termes, ce sont des actions nées d’opinions misanthropes, c’est-à-dire c’est tout ce que fait celui qui a été déclaré ennemi de l’humanité ».

L’Allemagne a donc été déclarée ennemie de l’humanité bien avant la prise de pouvoir par les nationaux-socialistes. Pour les historiens, ce devrait être captivant de chercher à savoir si, par là même, une situation a été favorisée et dans quelle mesure et si cette situation a conduit à commettre des crimes du type de ceux que l’on a attribué faussement à l’Allemagne lors de la première guerre mondiale. Sur le plan scientifique, ce serait plus fécond que de s’accrocher au vieux postulat de la singularité.

► Doris Neujahr, Junge Freiheit n°2/2010. (tr. fr. : RS)

pièce-jointe

Vérités sur 1914-1918

Après la mort des derniers combattants de la Grande Guerre, l'historiographie entre dans une nouvelle phase qui, renonçant à désacraliser un "mythe" patriotique, concilie respect dû à l'héroïsme et vérité.

Le titre de l'essai du lieutenant-colonel Rémy Porte, Chronologie commentée de la Première Guerre mondiale, est réducteur, comme le souligne son préfacier, André Martel, dans un avant-propos remarquable. Car enfin, une chronologie, par définition, n'est pas ouvrage dont on fait un livre de chevet et que l'on prend plaisir à lire, sinon par nécessité. Or, Rémy Porte, emporté par son sujet, n'a pu s'en tenir à une stricte énumération de dates et de faits décharnés et c'est une chronique, voire des annales, de juin 1914 à 1919, qu'il propose ici avec assez de détails et de plume pour en faire une lecture suivie.

Un panorama saisissant

Véritable précis, son ouvrage, fruit d'un travail dont l'immensité et le sérieux sont évidents, ne se borne pas à traiter des questions militaires mais englobe les aspects politiques et sociaux du conflit, s'arrête à la mort de Péguy, Alain Fournier, Apollinaire, insignifiantes comparées à l'immense tuerie en cours et si lourdes de conséquences s'agissant du rayonnement de la France, s'intéresse à la presse, aux empires coloniaux, entraîne le lecteur d'un front à l'autre, de l'état-major allemand au russe, de l'italien au britannique, de sorte que s'étend devant lui un panorama saisissant et que l'outil de travail, indispensable, devient livre d'histoire à part entière.

Cette vue d'ensemble, et le recul, permettent de comprendre combien cette guerre demeurait évitable et à quel point son déclenchement reposa sur une erreur de jugement de l'ensemble des belligérants qui n'en anticipèrent pas l'ampleur, la violence, le coût, l'horreur, les conséquences. Peut-être eussent-ils, sinon, réfléchi avant de déchaîner un cataclysme dont ils perdirent presque aussitôt le contrôle… Vers la guerre totale, le tournant de 1914-1915, publié sous la direction de John Horne, réunissant des spécialistes français, britanniques, allemands, américains, belges, permet de disséquer le phénomène.

Dans l'hypothèse d'un conflit franco-allemand sous-jacent depuis 1871, l'Europe s'était préparée à une guerre "moderne", comparable aux récents affrontements de Mandchourie ou des Balkans et s'attendait à une déflagration brutale, mais classique, circonscrite et surtout brève, en quoi l'optimisme des mobilisés, de part et d'autre du Rhin, s'appuyait sur des analyses sérieuses… Or rien ne se passa comme prévu parce que personne n'avait mesuré, à très grande échelle, ce que signifiait la mise en œuvre d'une guerre "moderne", autrement dit industrielle. L'effroyable déferlement des "orages d'acier", inédit, les pertes, invraisemblables au point que ni la Somme, ni Verdun, ni le Chemin des Dames, de sinistre mémoire, n'égaleront l'hécatombe des premiers mois, firent, en quelques jours, basculer les hommes dans un monde nouveau, terrifiant, impitoyable, en rupture totale et définitive avec une conception chevaleresque et traditionnelle du combat. Tous les repaires intellectuels, moraux, voire religieux, furent bousculés, parfois emportés dans ce maelström. La haine s'en mêla, jusqu'à ne laisser subsister que la volonté de gagner à tout prix par n'importe quel moyen. La "guerre totale" n'a pas uniquement une dimension géographique, elle a d'abord une dimension morale ou plutôt d'absence de morale.

Cruauté inédite

Anne Duménil met ainsi en évidence la stupeur des Allemands, privés de la guerre de mouvement qu'ils attendaient, se heurtant à une résistance française imprévue, qui se solda par un débordement de cruautés, les fameuses "atrocités teutonnes", plus fondées qu'il n'a été de bon ton de le dire. De leur côté, les Français ne firent pas toujours mieux et l'on comprend que le témoignage de Genevoix, qui fit scandale parce qu'il avouait avoir abattu un Allemand dans le dos, ne constituait pas une exception. Blessés, prisonniers, quand on en faisait encore, populations civiles furent victimes de cette cruauté nouvelle sur le front, tandis qu'à l'arrière, tombait un tabou avec le recours aux armes chimiques. Dans ce contexte, le génocide arménien est emblématique de l'entrée de l'humanité dans un XXe siècle parvenu d'emblée au paroxysme de l'inhumanité…

Dessin beau et brutal

Cette dimension, Stéphane Antoni et Olivier Ormière l'ont remarquablement saisie et rendue dans Gallipoli, premier volume d'une bande dessinée, Le temps du rêve, consacrée aux Anzacs, contingent australien et néo-zélandais engagé sur le front oriental, à travers le destin douloureux d'un volontaire aborigène déjà victime de la politique d'éradication de son peuple. Face à ce garçon qui cherche refuge dans les traditions ancestrales, un officier, parfait produit de Standhurst, conscient que la guerre est en train de détruire son âme, mais persuadé que l'enjeu mérite ce sacrifice… Peu de textes mais un dessin beau et brutal qui rend la réalité du combat sans concessions artistiques.

Maurice Genevoix, réformé après avoir été grièvement blessé aux Éparges en avril 1915, s'était, presque aussitôt, livré à une catharsis littéraire en publiant les cinq volumes de Ceux de 14, souvent considérés comme le témoignage le plus valable sur la réalité des premiers mois de guerre. Œuvre de jeunesse, elle lui laissait, un demi-siècle après, un sentiment d'inachevé qui l'obligea à revenir sur le sujet, rétréci à un seul thème : la confrontation du lieutenant de vingt-quatre ans qu'il était alors à la probabilité de sa mort. Le vieil académicien comblé d'honneurs y trouva du réconfort. Il me semble, pour ma part, que La Mort de près, mince volume magnifiquement écrit, possède une force d'émotion et une violence qui se diluaient dans l'ampleur des premiers souvenirs. Ces quelques chapitres, plus travaillés, plus construits, aux bouleversants accents de chant funèbre pour une génération massacrée, culminant, paradoxe habituel chez ce chantre de la vie animale, non dans l'agonie d'un homme, qui garde tout son sens, mais dans celle d'un cheval incapable de comprendre la raison de sa souffrance, font toucher le fond de l'abîme et de l'absurde, mais pour les éclairer : chef d’œuvre n'est pas un mot trop fort.

L'originalité de Verdun 1916 de Malcolm Brown, journaliste à la BBC, est de poser un regard neutre, les Anglais n'ayant pas été engagés, sur la bataille la plus terrifiante de l'histoire militaire. Or, même sans dimension sentimentale, car il est peu de Français ou d'Allemands dont les grands-pères n'aient combattu à Verdun et qui n'en demeurent marqués, sa glorieuse abomination garde sa sombre fascination devant le mortel héroïsme déployé pour une place qui, aberration absolue, avait été démilitarisée, ou peu s'en fallait, depuis des mois et n'aurait pas dû constituer un objectif stratégique. En faisant de la prise de Douaumont, qui n'était pas défendu, une victoire majeure, Falkenhayn mit les Français dans l'obligation d'avouer leur erreur, ou de reprendre à tout prix ce symbole de la défense nationale. Certes, Brown, qui cite Genevoix parmi les combattants de Verdun, n'est pas toujours d'un sérieux irréprochable, mais son livre est intéressant, vivant, et équitable, chose rare, envers le maréchal Pétain.

Traumatismes

Comment s'étonner que, dans cet enfer, des hommes aient craqué ? Longtemps, il fut impossible d'aborder la question des traumatismes psychologiques, états de choc engendrés par une forme de combat à laquelle même des professionnels de la guerre n'étaient pas préparés. Pourquoi une minorité a-t-elle flanché ? Simulateurs, lâches, faibles, déshonorant leur patrie ? Ce diagnostic a été longtemps le seul posé par les médecins et psychiatres militaires, toutes nationalités confondues. On sait aujourd'hui qu'ils se trompaient et que de grands blessés sans blessures apparentes firent les frais de cette erreur. Jean-Yves Le Naour a eu raison de s'intéresser à ces Soldats de la honte. Cependant, au-delà de l'aspect antimilitariste de l'ouvrage, lassant, c'est l'absence de dimension humaine qui nuit au travail. Les querelles de médicastres et parlementaires, qui occupent l'essentiel du livre, d'un terrible ennui, occultent le sort d'hommes dont la souffrance, le malheur méritaient enfin meilleur hommage. Il faut le chercher dans l'ambitieux album en bandes dessinées de Jean-David Morvan, Yann Le Gal et Hubert Bieser, Vies tranchées, évoquant les destinées de quatorze soldats "fous" internés près de Paris. Certains, alcooliques, imbéciles ou malades mentaux avant guerre, n'auraient jamais dû être enrôlés ; d'autres ont incontestablement perdu la raison confrontés à un univers devenu dément. On ne leur a pas témoigné la compassion qu'ils méritaient. Les jeunes dessinateurs qui racontent leurs histoires, dans des planches hallucinées et hallucinantes, remplissent ce devoir de mémoire.

► Anne Bernet, L’Action française 2000 n°2828, 17-30 nov. 2011.

◘ Rémy Porte, Chronologie commentée de la Première Guerre mondiale, Perrin, 650 p., 26 € ; sous la direction de John Horne, Vers la guerre totale, Tallandier, 350 p., 21,50 € ; Antoni et Ormière, Le Temps du rêve, tome I, Gallipoli, Delcourt, 48 p., 13,50 € ; Maurice Genevoix, La Mort de près, La Table ronde, 135 p., 7 s ; Malcolm Brown, Verdun 1916, Perrin Tempus, 265 p., 8,50 € ; Jean-Yves Le Naour, Les Soldats de la honte, Perrin, 270 p., 19 € ; Jean-David Morvan, Yann Le Gal, Hubert Bieser, Vies tranchées, Delcourt, 102 p., 20 €.