José Antonio et le national-syndicalisme, 50 ans après

José Antonio et le national-syndicalisme, 50 ans après

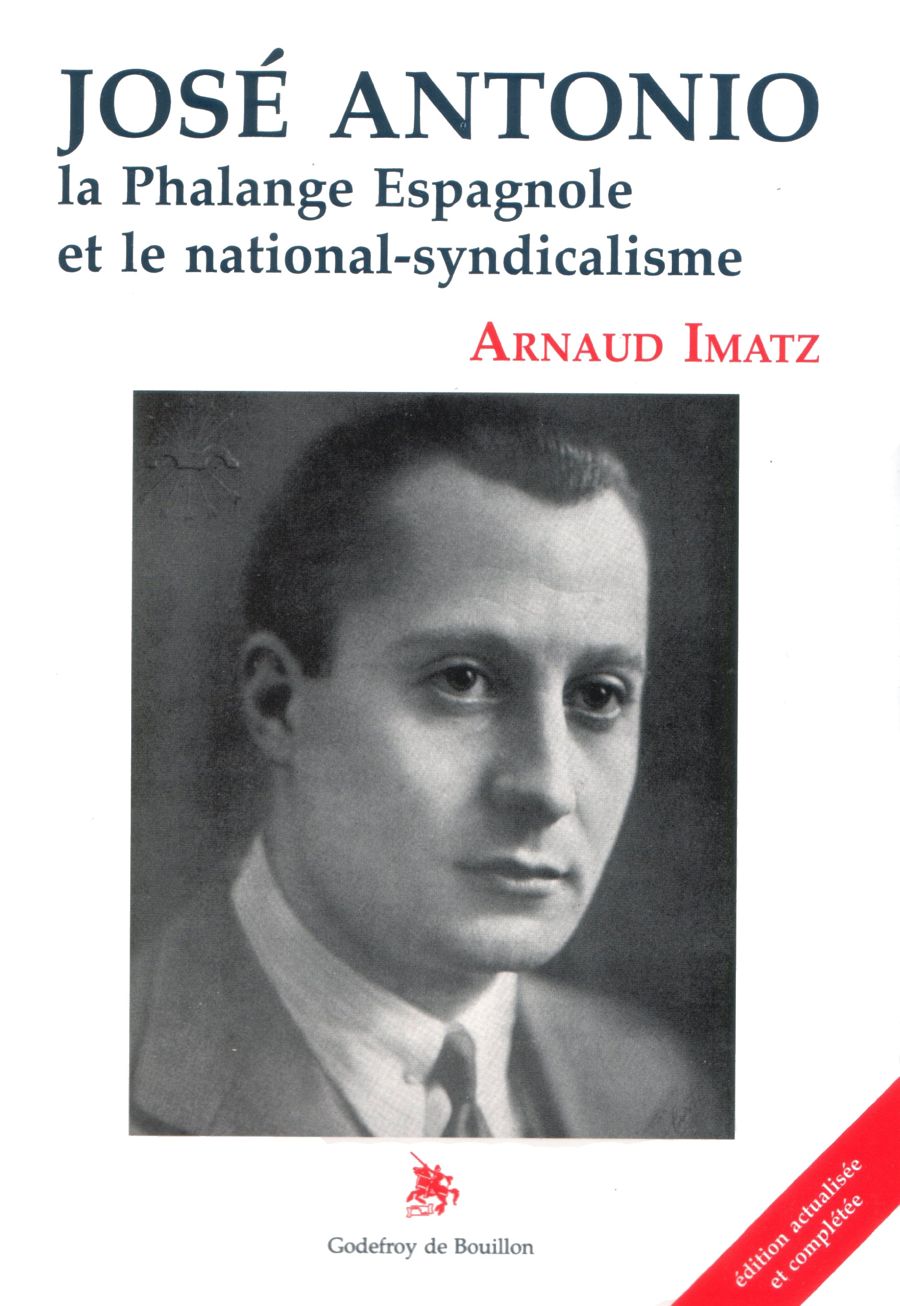

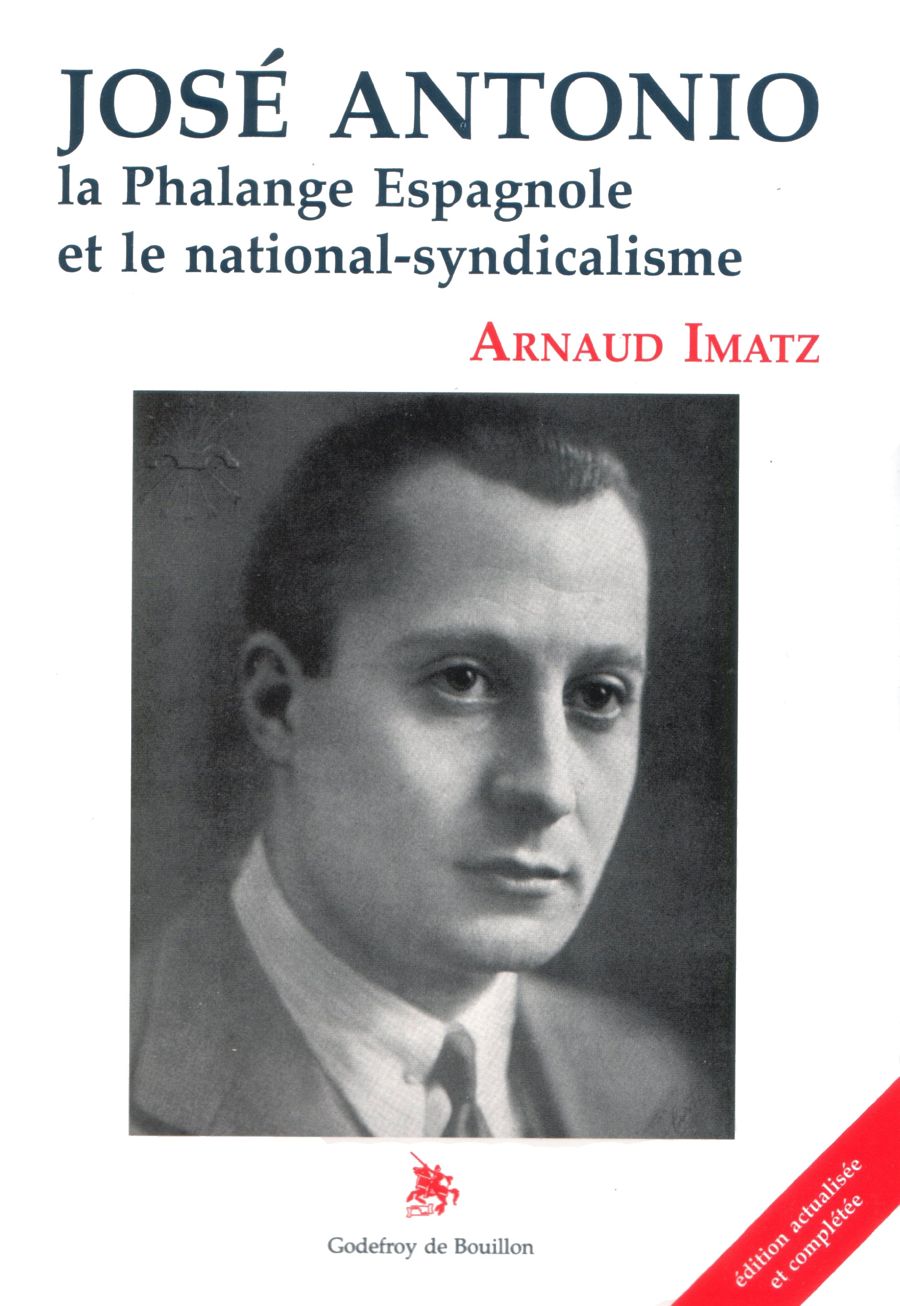

[Ci-contre : José Antonio Primo de Rivera (1903-1936). Jeune avocat, il entre en politique pour défendre la mémoire de son père, le dictateur déchu. Tout d’abord favorable à la République, quelque peu influencé par le fascisme italien, mais d’une façon totalement idéaliste, il fonde la Phalange espagnole en octobre 1933]

Le 29 octobre 1933, deux mois après la chute du gouvernement de centre-gauche de Manuel Azana, trois jeunes gens organisaient au Théâtre de la Comédie de Madrid un meeting qualifié vaguement d’« affirmation nationale » : un héros de l'aviation, Julio Ruiz de Aida, un professeur de droit civil, Alfonso Garcia Valdecasas, et un jeune aristocrate, espoir du Barreau madrilène, José Antonio Primo de Rivera. L'histoire devait retenir cette réunion, retransmise par radio mais passée pratiquement inaperçue dans la presse, comme acte de fondation de la Phalange espagnole.

Justice et Patrie

Lorsque les trois orateurs montent à la tribune, près de 2.000 personnes se pressent dans la salle. Militaires, monarchistes, traditionalistes, républicains-conservateurs, syndicalistes-révolutionnaires, étudiants et simples curieux composent un public aussi hétéroclite qu'enthousiaste. Pour le dernier orateur, l’expectative est à son comble. Pâle, un peu crispé, celui que l’Espagne entière appellera bientôt “José Antonio” s’avance vers l’estrade. Déjà, la chaude parole du jeune tribun pénètre incandescente dans les esprits et capte irrésistiblement l’émotion de l’auditoire. Le philosophe Unamuno se dira impressionné par la hauteur poétique et la radicale nouveauté du discours. En quelques mots, le futur leader de la Phalange présente son mouvement. Il s'agit — dit-il — d’un « anti-parti », « ni de droite ni de gauche », au-dessus des intérêts de groupe et de classe », ses moyens et ses fins seront avant tout : le respect des valeurs éternelles de la personne humaine ; l’irrévocable unité du destin de l’Espagne ; la lutte contre le séparatisme ; la participation du peuple au pouvoir — non plus au moyen des partis politiques, instruments de désunion de la communauté mais au travers des entités naturelles que sont la famille, la commune et le syndicat ; la défense du travail de tous et pour tous ; le respect de l’esprit religieux mais la distinction de l’Église et de l’État ; la restitution à l’Espagne du sens universel de sa culture et de son histoire ; la violence, s'il le faut, mais après avoir épuisé tous les autres moyens car « il n'y a pas d'autre dialectique admissible que celle des poings et des revolvers quand on porte atteinte à la Justice et à la Patrie ». Enfin, une nouvelle manière d’être : « il faut adopter devant la vie entière l'esprit de service et de sacrifice, le sens ascétique et militaire de la vie ». Il conclut sous les ovations : « le drapeau est levé. Nous allons maintenant le défendre avec poésie et gaieté ».

Rejetée par la droite pour sa conception avancée de la justice sociale et combattue par la gauche pour son respect de la tradition et sa vision chrétienne du monde, la Phalange de José Antonio allait connaître une vie aussi courte qu’agitée. Son histoire se confond dans une large mesure avec celle de son fondateur, dont le destin tragique — il fut exécuté à l'âge de 33 ans — apparaît empreint d'une profonde solitude de son vivant comme après sa mort

Une famille de militaires et de propriétaires ruraux

José Antonio naît à Madrid le 24 avril 1903, dans une famille de militaires et de propriétaires ruraux. Fils du Général Primo de Rivera, Marquis d’Estella et Grand d’Espagne — qui sera investi de pouvoirs dictatoriaux par le Roi Alphonse XIII de 1923 à 1930 — il est l’aîné de six enfants. Sa prime jeunesse se passe à Algeciras, ville andalouse dont était originaire son père. En 1923, à peine sorti de la faculté de droit, José Antonio s’inscrit au barreau de la capitale. Il se consacre entièrement à sa profession d’avocat qu’il exerce brillamment et pour laquelle il éprouve une véritable passion. La politique ne s'emparera d'abord de lui que pour des raisons familiales.

En 1930, le Général Miguel Primo de Rivera meurt dans un modeste hôtel de Paris où il vivait en exil depuis la chute de son régime. Alors commence l'activité politique de José Antonio, centrée presque exclusivement, en ce début, sur la défense de la mémoire de son père. Il mène cette entreprise avec véhémence, ce qui ne l'empêche pas de reconnaître honnêtement les erreurs de la dictature. Il adhère d'abord à l'Union monarchique dont il sera quelques mois le secrétaire général adjoint. Peu de temps après, il se présente comme candidat au Parlement. Malgré ses 28.000 voix, il est battu. Les élections dégagent une majorité de centre-gauche. José Antonio ne tarde pas à perdre ses illusions sur la monarchie qu'il qualifie « d'institution glorieusement défunte ». Parallèlement, il complète et approfondit sa culture politique. Jusque là, il avait surtout fréquenté les auteurs classiques et les traités de philosophie du droit. Il se plonge désormais dans la lecture de Lénine, Marx, Spengler, Sorel, Laski, et surtout des Espagnols Unamuno et Ortega y Gasset.

1933 est une année clef dans la vie de José Antonio. Avec la fondation de la Phalange, il entre définitivement dans l'arène politique. À peine né, son mouvement se lance dans la bataille électorale. Le 19 novembre 1934, il compte deux élus : José Antonio et Moreno Herrera. Aux Cortès, José Antonio exerce une véritable fascination. Ses discours, imprégnés d'un profond mysticisme et d'un souffle prophétique font chanter les imaginations. Il s'affirme comme un poète de la politique. De la Phalange, il dit : « ce n'est pas une manière de penser, c'est une manière d'être ». Voici, d'après les souvenirs de l'Ambassadeur des États-Unis, Bowers, comment José Antonio apparaissait à ceux qui l'approchaient : « … il était jeune et extrêmement séduisant. Je revois sa chevelure noire comme le jais, son visage mince et olivâtre. Il était courtois, modeste, plein de prévenances… C'était un héros de roman de cape et d'épée. Je le reverrai toujours tel que je le vis pour la première fois, grand, jeune, aimable et souriant, dans une villa de Saint Sébastien ».

Phalange et JONS

Phalange et JONS

En février 1934, la Phalange fusionne avec un autre groupe, créé en 1931 à l'initiative de deux jeunes intellectuels, Ramiro Ledesma Ramos et Onesimo Redondo : les JONS. Le mouvement prend son nom définitif de Falange Espahola de las Juntas de Ofensiva Nacionalsindicalista (FE de las JONS). Le nouveau parti adopte le drapeau anarchiste rouge et noir, frappé de cinq flèches croisées (blason d’Isabelle Ière de Castille) et d'un joug (blason de Ferdinand V d'Aragon). La fusion de ces deux emblèmes symbolise l'unité espagnole, née de l'union des couronnes d'Aragon et de Castille.

Le 5 octobre 1934, le premier Conseil National du mouvement élit José Antonio Chef National à une voix de majorité. À 31 ans, encore en pleine jeunesse, il ignore qu'au terme de deux années, parmi les plus fébriles de l'histoire d'Espagne, le sceau de la mort paraphera son message.

En 1935, ses préoccupations sociales s’affirment plus nettement. L’idéologie restera toujours à l'état d'esquisse. Mais on y trouve des lignes de force et des analyses à valeur d’orientation. L’une des idées majeures de José Antonio s'exprime en deux mots : unité nationale. Patriote, plus que nationaliste, il s’oppose à toute forme de séparatisme. Mais c'est la justice sociale qui seule peut faire cette unité nationale. Seule, elle peut constituer la “base” sur laquelle « les peuples retourneront à la suprématie du spirituel ». La Patrie — déclare José Antonio — est une unité totale, où s'intègrent tous les individus et toutes les classes. Elle ne peut être le privilège de la classe la plus forte, ni du parti le mieux organisé. La Patrie est une unité transcendante, une synthèse indivisible, qui a des fins propres à accomplir ». Partant de cette prémisse, son programme propose : la défense de la propriété individuelle mais après la nationalisation des banques et des services publics, l'attribution aux Syndicats de la plus-value du travail, la réforme agraire en profondeur et la formation de patrimoines communaux collectifs. Il faut — dit-il — « substituer au capitalisme la propriété familiale, communale et syndicale ». Traité de “national-bolchévik”, José Antonio riposte en dénonçant le “bolchévisme des privilégiés” : « … est bolchevik celui qui aspire à obtenir des avantages matériels pour lui et pour les siens, quoi qu'il arrive ; est antibolchevik, celui qui est prêt à se priver de jouissances matérielles pour défendre des valeurs d'ordre spirituel ». La Phalange s'explique donc par la volonté de renvoyer dos à dos la gauche et la droite et de réaliser une synthèse de la révolution et de la tradition.

Prolégomènes de la guerre civile

Prolégomènes de la guerre civile

[Ci-contre : le philosophe Miguel de Unamuno qui inspira fortement la vision du monde de José Antonio. Il déplorera la tournure que prendra la Guerre Civile et les outrances de certains militaires]

En décembre 1935, les Cortès sont dissoutes, à l'issue de la septième crise ministérielle de l'année. En vain, José Antonio tente de rompre l’isolement de son mouvement. Des envoyés phalangistes discutent à plusieurs reprises avec le leader syndicaliste-révolutionnaire Angel Pestana. D'autres entrent en contact avec Juan Negrin, un des principaux représentants de la fraction non-marxiste du parti socialiste. Mais ces négociations répétées n'aboutissent à aucun accord. À la veille des élections de février 1936, obsédé par l'éventualité d'une seconde révolution socialo-marxiste — après la tentative manquée d'octobre 1934 — José Antonio suggère la création d'un large front national. Proposition sans lendemain ! L’échec des pourparlers — cette fois avec des dirigeants de droite — laisse la Phalange en dehors du Bloc national, coalition comprenant les conservateurs-républicains, les démocrates-chrétiens, les monarchistes, les traditionalistes carlistes, les agrariens et les divers modérés de droite. Cinq mois plus tard, ce Bloc national constituera l'essentiel des forces civiles qui soutiendront le soulèvement militaire.

Aux élections, la gauche reprend l'avantage. Le Front populaire s'installe au pouvoir sous la direction de Manuel Azana. Pour la Phalange, le scrutin a été un désastre. Paradoxalement, le mouvement enregistre un afflux extraordinaire d'adhésions. Il ne comptait que 15.000 adhérents début 1936, pour la plupart étudiants et employés, il en aura 500.000 à la fin de Tannée. Jusqu'alors les militants de la Phalange se recrutaient à droite comme à gauche. À l'inverse au lendemain de la victoire du Front populaire, les nouveaux venus proviennent presque exclusivement des partis de droite.

Dès son arrivée au pouvoir, le Front populaire ordonne la clôture de tous les centres de la Phalange et l’interdiction de ses publications. Le 14 mars, José Antonio est incarcéré en même temps que la quasi totalité des membres du Comité exécutif et près de 2.000 militants. Il ne recouvrera plus jamais la liberté. Le jour même de sa détention, José Antonio déclare : « aujourd'hui, deux conceptions totales du monde s’affrontent. Celle qui vaincra interrompra définitivement l'alternance. Ou la conception spirituelle, occidentale, chrétienne, espagnole, avec ce qu'elle suppose de sacrifice, mais aussi de dignité individuelle et politique, vaincra, ou vaincra la conception matérialiste, russe, de l’existence… ».

[Devenu célèbre, le slogan des milices républicaines de Madrid : “¡ No pasarán !” [ils ne passeront pas]. Les Madrilènes, fidèles à la République ont défendu leur Cité pied à pied, de 1936 à 1939]

[Devenu célèbre, le slogan des milices républicaines de Madrid : “¡ No pasarán !” [ils ne passeront pas]. Les Madrilènes, fidèles à la République ont défendu leur Cité pied à pied, de 1936 à 1939]

Héritière de structures incompatibles avec la démocratie libérale, se heurtant à l’hostilité et à la frénésie révolutionnaire de la gauche, survenant enfin en pleine crise mondiale du libéralisme, la Seconde République espagnole s’achemine irrémédiablement vers le désastre. Dans la phase finale, le désordre public, véritable plaie du régime, prend des proportions alarmantes. De février à juin 1936, on ne compte pas moins de 269 morts et 1.287 blessés. Atterré, le leader socialiste Prieto commente : « Nous vivons déjà une intense guerre civile ».

À droite, les complots se multiplient. Averti du soulèvement national qui se prépare, le chef de la Phalange donne son accord définitif aux militaires à la fin du mois de juin. Dans l’esprit de José Antonio, le soulèvement — auquel il n’accepte de collaborer qu’à la dernière heure — est l'ultime recours pour stopper l’autodestruction de la société espagnole. À tort, il croit que la majeure partie de l’armée se soulèvera et que le reste suivra peu de temps après. Cette illusion explique son attitude ultérieure. Lorsque le putsch s’avérera inefficace, son angoisse, sa préoccupation essentielle sera d’éviter la guerre civile. Pour cela, de sa prison, il essaiera désespérément de persuader les belligérants de négocier par tous les moyens : comme en ont témoigné les ministres du Front Populaire Prieto et Echevarria.

[Ci-contre : José Calvo Sotelo (1893-1936). Homme politique espagnol, il prend la tête d’un “Bloc national” en 1933. Il est assassiné le 13 Juillet 1936 par la police politique du Frente popular, ce qui provoque le soulèvement d’une partie de l’armée]

[Ci-contre : José Calvo Sotelo (1893-1936). Homme politique espagnol, il prend la tête d’un “Bloc national” en 1933. Il est assassiné le 13 Juillet 1936 par la police politique du Frente popular, ce qui provoque le soulèvement d’une partie de l’armée]

Le 13 juillet 1936, Calvo Sotelo, chef de l’opposition, est enlevé sur ordre du gouvernement puis assassiné. La découverte de son cadavre met le feu aux poudres. Le 18 juillet, l'armée du Maroc, commandée par le Général Franco, se soulève. La guerre civile commence. Elle ne s’achèvera que le 1er avril 1939.

Dès le début du conflit, la Phalange paie le prix du sang. En l’espace de quelques mois, 60% de ses dirigeants sont tués : tombés dans des embuscades ou assassinés en prison. Condamné à mort par un “tribunal populaire”, José Antonio est fusillé le 20 novembre, malgré l’intervention de plusieurs diplomates étrangers et du Foreign Office britannique. En pleine tourmente, la Phalange se retrouve décapitée. Trop peu nombreux, les quelques cadres rescapés s’avèrent incapables d’assimiler l’énorme avalanche de reçues.

Franco met la Phalange au pas

Cinq mois plus tard, le Conseil national, soucieux de bien marquer son indépendance à l’égard des militaires, décide d'élire Manuel Hedilla second chef national. Mais il est alors trop tard : l’État Major et Franco ne l’entendent pas ainsi ! Le lendemain, 19 avril 1937, Franco annonce la fusion de tous les partis politiques insurgés contre le Front populaire et la création d’un nouveau mouvement : la Phalange Traditionaliste. Beaucoup de phalangistes accepteront le fait accompli, d'autres résisteront. Manuel Hedilla, estimant que cette unification forcée revient à faire perdre toute autonomie à la Phalange et “neutralise” son idéal social et révolutionnaire, refuse de s’incliner. La réaction est immédiate. Accusé de rébellion, déféré devant un tribunal, le second chef de la Phalange sera condamné à mort, condamnation commuée par la suite en détention de 1937 à 1946.

Après l’éviction de Manuel Hedilla, une Phalange “proscrite”, dissidente et plus ou moins clandestine s'organise en marge du régime. Elle ne cesse de dénoncer la “récupération” et la “trahison” de Franco mais son action politique demeure très limitée. La Phalange Traditionaliste, appelée bientôt Movimiento, reprend les mots d’ordre du phalangisme originel en les dépouillant progressivement de leur contenu. Très vite, le Caudillo comprend le parti qu'il peut tirer de l’instauration d’un culte voué à José Antonio. Il exalte son exemple et son sacrifice, élimine de sa doctrine les sujets dangereux et mène l’Espagne par des chemins fort différents de ceux que José Antonio voulait emprunter. Encore tout récemment, le beau-frère du Caudillo, Ramón Serrano Súñer, ministre de 1938 à 1942, déclarait sans détours, « Franco et José Antonio n'avaient ni sympathie ni estime l’un pour l’autre… Ils se trouvaient dans des mondes très éloignés par leurs mentalités, leurs sensibilités et leurs idéologies… Il n'y eut jamais de dialogue politique, ni d'accord entre les deux ! » [extrait, cité dans Le Monde, 1983, d'un entretien av. A. Imatz, in : Écrits de Paris n°463, déc. 1985].

[Ci-contre : Le futur roi Juan Carlos Ier dans l’ombre du vieux général Franco, artisan de la restauration monarchique et, implicitement, de la démocratisation]

[Ci-contre : Le futur roi Juan Carlos Ier dans l’ombre du vieux général Franco, artisan de la restauration monarchique et, implicitement, de la démocratisation]

La mort du Caudillo, en 1975, allait sonner le glas du Movimiento (non point de la Phalange car la référence à celle-ci avait déjà été supprimée par la loi organique de l’État du 14 décembre 1966), dont la plupart des représentants devaient se rallier rapidement au nouveau régime mis en place sous la conduite du Roi Juan Carlos et de son Premier ministre, ex-secrétaire général du Movimiento, Adolfo Suárez.

Pendant près de 40 ans, les personnalités les plus diverses affirmèrent leur foi phalangiste ou rendirent hommage aux vertus du “Fondateur”. Manuel Fraga Iribarne, leader de l’opposition conservatrice, écrivait : « La postérité verra en José Antonio (…) le premier homme politique de l’Espagne contemporaine » (1961). Joaquim Ruiz-Gimenez, principal responsable des catholiques de gauche, exaltait « l’élégance de son esprit [et] la noblesse de son âme » (1961). Eduardo Sotillos, porte-parole du gouvernement socialiste, citait abondamment José Antonio dans une apologie de la révolution nationale-syndicaliste (Ariel, 1963) et ses propos élogieux n’auraient sans doute pas été démentis par le ministre socialiste de l'Intérieur, José Barrionuevo, alors haut responsable du Movimiento.

On comprend que l'historiographie post-franquiste hésite encore entre le silence, la polémique ou la condamnation d'ensemble lorsqu'elle aborde l'étude d'un passé aussi embarrassant. Gageons cependant que les interprétations-schématisations qui prédominent aujourd'hui, ne tarderont pas à lasser. Jean Jaurès, dont le talentueux esprit jette parfois de soudaines clartés, déclarait en 1903 au Parlement, dans une formule suggestive que les historiens de la Phalange devraient méditer : « Pour juger le passé, il aurait fallu y vivre ; pour le condamner, il faudrait ne rien lui devoir ».

► Frédéric Meyer, Orientations n°3, 1982.

♦ Pour prolonger :

• Anthologie de textes

• émission MZ n°55 : “L'héritage de la Phalange”

• Présence de José Antonio, Olivier Grimaldi, Déterna, 2006

• José Antonio, chef et martyr, Gilles Mauger, Nouvelle éditions latines, 1955

• La Réponse de l'Espagne, José Antonio Primo de Rivera, éd. du Trident, 2003

• Face au soleil, l'Espagne de José Antonio, Jean Marot, La Librairie française, 1960

• Face à face : José Antonio face au tribunal populaire, éd. de L'Homme Libre, 2005

• Totalité n°13 - La Phalange espagnole : une voie solaire : Entre tradition et révolution (G. Gondinet) — JA Primo de Rivera : le fondateur de la Phalange (A. Medrano) — La Phalange Espagnole : une voie solaire (AM) — Le joug et les flèches (AM) — Une chanson du soleil (AM) — Le drapeau de la Phalange (AM) — R. Ledesma Ramos : le créateur du national-syndicalisme (AM) — Rafaël Sanchez Mozos : le doctrinaire oublié (AM) — Éthique et style de la Phalange selon José Antonio (J. de Calatrava) — José Antonio et le national-syndicalisme (F. Meyer) — Capital et propriété privée : À propos d'un fragment de José Antonio (R. de Bazelaire)

• Totalité n°14 : La vocation poétique de la Phalange espagnole : [à venir]

• Discours de José Antonio Primo de Rivera du 29 décembre 1933

José Antonio : Phalange espagnole et national-syndicalisme

José Antonio : Phalange espagnole et national-syndicalisme

Les éditions Godefroy de Bouillon ont eu l’excellente idée de rééditer José Antonio : La Phalange Espagnole et le national-syndicalisme d’Arnaud Imatz. Cette étude a été mise à jour et augmentée pour tenir compte des travaux les plus récents. L'auteur écrit : « Si plus de 60 ans après sa mort, le nom de José Antonio Primo de Rivera reste très méconnu hors d’Espagne, peu de noms ont suscité autant de passion dans les milieux politiques de la Péninsule. Saint, martyr, gangster ou gouape aux allures de proxénète, défenseur de la chrétienté, sauveur de l’Espagne, homme de main du capitalisme, vil espion du fascisme italien, tels sont les qualificatifs que l’on retrouve encore couramment sous la plume d’auteurs les plus divers. Force est de constater que l’image conventionnelle du chef de la Phalange se réduit généralement à quelques clichés inlassablement répétés. La double manipulation dont elle a été l’objet, sa “récupération” puis sa “diabolisation” sont à l'origine de cette singulière situation. C’est cependant dans un fait que l’on ne peut nier, la séduction de toute une jeunesse durant sa vie comme après sa mort, que la majorité des études du personnage trouvent leur origine. La jeunesse éprouve respect et admiration pour les hommes sachant vivre en accord avec leurs idées. Elle sait qu’il est facile de penser, très difficile d’agir et que l’action en conformité avec la pensée est ce qu’il y a de plus difficile au monde. Or de ce point de vue, la biographie de José Antonio Primo de Rivera, indépendamment des idées qu’il professe, est des plus dignes d’intérêt. Renoncer à une position brillante, renoncer à une situation commode d’intellectuel sur la défensive et la critique, renoncer à la participation à un quelconque parti politique connu qui lui aurait apporté les plus grandes satisfactions personnelles et professionnelles, pour se lancer à corps perdu dans l’aventure idéaliste et régénératrice, au risque de souffrir la prison et la mort, tels sont les actes d’une vie aussi courte qu’intense, qui ne saurait laisser insensible ».

♦ Arnaud IMATZ, José Antonio : La Phalange Espagnole et le national-syndicalisme, Godefroy de Bouillon, Paris, 2000, 600 p.

► Pierre Monthélie, Nouvelles de Synergies Européennes n°51, 2001.

Du symbolisme du joug et des flèches

L’Espagne : pendant longtemps, elle fut l’exemple paradigmatique du passage tranquille de la dictature à la démocratie ; ses partis, si cruellement opposés les uns aux autres jadis, sont parvenus à un consensus tacite, n’ont pas cherché à réanimer les horreurs de la guerre civile. Il n’empêche que ce pays connaît, depuis quelques temps, une tentative de “réinterpréter le passé”, correspondant à ce que nous avons connu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale en pays allemands (la Vergangenheitsbewältigung).

Dans le cadre de cette “réinterprétation” générale de l’histoire espagnole contemporaine, les mesures prises, surtout celles qui revêtent un caractère politico-symbolique, jouent un rôle important ; ces mesures ne concernent pas seulement l’espace public — on est en train d’enlever les dernières statues de Franco — mais aussi la sphère privée. Le Parlement espagnol vient de décider une loi qui pourrait obliger l’Église à enlever dans ses bâtiments tous les emblèmes qui, d’une manière ou d’une autre, rappelleraient le régime franquiste ou le camp des Nationaux pendant la guerre civile. Cette loi vise essentiellement le symbole de l’ancien parti porteur d’État, la Phalange, soit le symbole du joug et des flèches.

Le Joug et les Flèches étaient, à l’origine, des images chères à Isabelle de Castille et Ferdinand d’Aragon. Ce couple, que l’histoire désigne sous le nom de “Rois catholiques”, avait uni, par son mariage, ses terres éparses pour en faire le Royaume d’Espagne unifié. C’est pourquoi il a choisi justement le symbole du joug et des flèches, parce que les lettres initiales de ces deux mots correspondaient aux prénoms des époux : Isabelle arborait un ensemble de flèches (en espagnol flechas, avec un “F” comme dans “Ferdinand”) et Ferdinand arborait un joug (en espagnol yugo, avec un “Y” comme dans “Ysabella”).

Les deux symboles ont une histoire qui remonte à l’antiquité : le jeu de flèches symbolise l’unité, une unité qui s’appliquait parfaitement à la nouvelle Espagne d’Isabelle et de Ferdinand, tandis que le joug ne se référait nullement à la soumission ou à l’humilité, mais plutôt à leur contraire, soit au désir d’empire. Le joug du symbole espagnol se réfèrerait à l’histoire légendaire d’Alexandre le Grand qui aurait défait et libéré un char attaché à un joug et à un timon par le “nœud gordien”, qu’il trancha d’un coup d’épée. Cette action eut lieu parce qu’un oracle avait promis que celui qui réussirait à trancher le nœud, conquerrait l’Orient. L’honneur de Ferdinand, après avoir chassé les Maures de Grenade et après avoir conféré à Colomb la mission de trouver une voie maritime vers les Indes, était de se poser comme un nouvel Alexandre et de soumettre l’Orient pour la gloire de l’Espagne et de la religion chrétienne.

Ferdinand et Isabelle placèrent toutefois le joug et les flèches à côté de l’aigle johannite, un aigle noir avec auréole, symbole de l’Évangéliste dans la Bible, portant sur son poitrail les armes de l’État espagnol. Après la mort du couple royal, l’emblème du joug et des flèches tomba rapidement en désuétude et ne fut redécouvert que par le nationalisme espagnol moderne, qui voulait renouer avec un passé glorieux et entendait illustrer cette volonté en exhumant des symboles quasiment oubliés.

D’abord, ce furent deux journalistes, Rafael Sanchez Masas et Gimenez Caballero, qui militèrent pour le retour de ce symbole ; ensuite, en 1931, le national-syndicaliste Ramiro Ledesma Ramos utilisa le joug et les flèches dans le titre de son hebdomadaire La Conquista del Estado. La même année, Ledesma Ramos fonda les Juntas de Ofensiva Nacional Syndicalista, en abrégé les JONS, dont la symbolique utilisait les couleurs noire et rouge des anarcho-syndicalistes, en les complétant du joug et des flèches (en rouge sur un drap avec bandes noire et rouge), afin de se démarquer clairement de la symbolique des forces de gauche.

Les JONS s’unirent en 1934 à la Phalange fondée par José Antonio Primo de Rivera ; la nouvelle organisation, fruit de la fusion, utilisa immédiatement le joug et les flèches dans sa symbolique. La fusion entre Phalange et JONS avait un style nettement fasciste, ce qui, à l’époque, exerçait une réelle fascination sur la jeunesse espagnole. José Antonio fut arrêté dès mars 1936, puis, au début de la guerre civile, condamné à mort à la suite d’un procès spectacle et finalement fusillé en novembre. La Phalange était dès lors sans chef. Franco la fusionna avec les monarchistes. La nouvelle union s’appela la Falange Espanola Tradicionalista y de la JONS, devint le parti monopole de l’Espagne franquiste. L’emblème du joug et des flèches fut conservé, car Franco aimait renouer, lui aussi, du moins symboliquement, avec le passé glorieux de l’Empire espagnol.

À dater du 20 août 1936, le joug et les flèches furent incorporés dans les armes de l’État et, comme au temps des Rois catholiques, placés à côté de l’aigle johannite. Mais leur subordination, sur le plan optique, dans ces nouvelles armes d’État, révèle d’une certaine manière l’absence d’influence réelle du phalangisme authentique sous le régime de Franco.

► Karlheinz Weißmann, Junge Freiheit n°45/2007.

(tr. fr.: Robert Steuckers)

Pièces-jointes :

Ledesma Ramos et José Antonio

Ledesma Ramos et José Antonio

Histoire et portrait du grand oublié de la Phalange espagnole, l’homme qui inspira José Antonio et fut tué comme lui en 1936

[Ci-contre : Trois des fondateurs de la Phalange lors d’une manifestation, le 7 octobre 1934. De g. à d. : José Antonio, Ruiz de Alda et Ledesma Ramos. Tous seront tués au début de la guerre civile]

***

Lorsqu’on évoque la Phalange espagnole, le nom de José Antonio Primo de Rivera vient d’abord à l’esprit. « Figure tragique et éminemment romantique, José Antonio demeure, en effet, le personnage emblématique du mouvement », écrit fort justement Arnaud Imatz (1). Le grand oublié est sans conteste Ramiro Ledesma Ramos, qui fut pourtant le créateur et le pionnier du national-syndicalisme, dont l’esprit et les idées ont exercé une influence déterminante sur José Antonio. À deux ans près, ils avaient le même âge. Et ni l’un ni l’autre ne nourrissaient de grandes illusions sur ce qu’il adviendrait de leurs idées après la guerre civile qu’ils ont vu commencer en 1936 peu avant d’être tués. « Vous autres si vous en réchappez, avait écrit Ramiro Ledesma Ramos, vous serez très peu et ceux qui resteront seront à la merci des arrivistes et des parvenus qui finiront par dominer » (2).

La conquête de l’État

La conquête de l’État

[Ci-contre : Onésimo Redondo. Théoricien du national-syndicalisme, il fut l’un des fondateurs de la Phalange. Comme la quasi totalité des dirigeants de ce mouvement, il fut tué au début de la guerre civile, lors d’un combat devant l’Alto de Leon, le 25 juillet 1936. Cette décapitation de la Phalange laissait le général Franco seul maître du jeu à la tête de la coalition nationale]

La Phalange, créée en octobre 1933 par José Antonio Primo de Rivera, n’a pas été le premier mouvement espagnol à se réclamer du national-syndicalisme. Ce néologisme apparaît en 1931 dans les colonnes de La Conquista del Estado, un hebdomadaire lancé le 14 mars de cette année-là par Ramiro Ledesma Ramos. Il trouve son expression politique, en novembre, dans les Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista (JONS), nées de la fusion des phalanges de La Conquista del Estado de Ledesma Ramos et des Juntas Castellanas de Actuacion Hispanica d’Onesimo Redondo.

Ramiro Ledesma et Onésimo Redondo ont l’un et l’autre vingt-six ans, la même volonté d’en découdre, la même audace, la même intransigeance, le même refus des valeurs bourgeoises, mais pas tout à fait les mêmes idées, ni surtout les mêmes convictions religieuses. Fils d’un modeste instituteur de village, Ledesma Ramos est un disciple de Spengler et de Nietzsche, mais aussi d’Auguste Comte. D’où sa méfiance à l’égard de l’Église. D’une vaste culture, servie par une intelligence que lui a reconnue le grand philosophe Ortega y Gasset, il a renoncé à une carrière universitaire pour se lancer dans l’action révolutionnaire. Comme Georges Sorel, son autre maître, il croit en la valeur régénératrice de la violence. Onesimo Redondo, lui, est fils de paysans castillans. Catholique pratiquant, il est révulsé par la politique anticléricale de la IIe République espagnole. S’il est conservateur sur le plan des mœurs, il est partisan d’une grande réforme agraire.

Plus tard, on le verra, Ledesma Ramos exercera une influence déterminante sur José Antonio, son aîné de deux ans, amenant ainsi ce jeune aristocrate à rompre peu à peu avec son milieu social et à se démarquer totalement du conservatisme. Malgré une brouille politique de quelques mois, ils se réconcilieront à la veille de la guerre civile, et tomberont tous les deux en martyrs, à quelques semaines d’intervalle. À 25 ans, Ledesma Ramos a commencé de se détacher des études philosophiques pour s’intéresser à la politique. Doté d’une forte personnalité, il réunit autour de lui une poignée de disciples. De ce groupe va naître en 1931 La Conquista del Estado, un manifeste qui s’articule autour de quelques idées forces : refus du communisme au nom des valeurs hiérarchiques, de l’idéal national et de l’efficacité économique ; affirmation des valeurs hispaniques ; structuration syndicale de l’économie et expropriation des grands propriétaires fonciers. Dans d’autres textes, Ledesma Ramos prônera ouvertement « l’insurrection », car « il est absurde et ingénu de penser qu’on va nous permettre un beau jour de pénétrer dans l’État, de le modifier de fond en comble ». C’est aussi dans le « manifeste politique » de la Conquista del Estado qu’apparaît pour la première fois et à deux reprises le terme de « phalanges », à une époque où José Antonio Primo de Rivera ne songe encore qu’à défendre la mémoire de son père.

L’instable Seconde République

Le dimanche 12 avril 1931, alors que l’hebdomadaire La Conquista del Estado vient tout juste de publier son cinquième numéro, se déroulent en Espagne des élections municipales censées marquer le retour à la démocratie, un peu plus d’un an après la fin de la somnolente dictature du général Primo de Rivera. Les monarchistes vont obtenir une majorité confortable, mais les premiers résultats connus sont ceux des grandes villes qui ont voté massivement à gauche. Abusés par les dépêches, des républicains manifestent dans les rues pour célébrer leur victoire. Tout aussi abusé, le roi Alphonse XIII ne veut surtout pas faire couler le sang. C’est un monarque usé et désabusé. À 19h30, il quitte brusquement son palais et s’enfuit vers la frontière, abandonnant le pouvoir sans abdiquer.

Dans la nuit du 14 au 15 avril, un Comité révolutionnaire s’est constitué en gouvernement provisoire de la République espagnole. Lâchés par leur souverain, certains monarchistes se persuadent qu’ils peuvent composer avec le nouveau pouvoir, d’autant que l’Église a été la première à se rallier. Le 15 avril, le gouvernement provisoire élit son président : Niceto Zamora. Avocat catholique d’origine andalouse, il a été ministre sous la monarchie. Il regroupe autour de lui des personnalités d’opinions très diverses. Dès le 11 mai 1931, des églises et des couvents sont incendiés sans que la force publique n’intervienne. Le 13 octobre, le chef du gouvernement Manuel Azana proclame devant les Cortès : « L’Espagne a cessé d’être catholique ! » C’est aller un peu vite en besogne, même si l’anticléricalisme a fait des bonds de géant depuis la fin du XIXe siècle. Bien que sans illusion sur les chefs républicains, Ledesma Ramos n’a manifesté aucun regret de la monarchie et il ne s’apitoie guère non plus sur les malheurs de l’Église. Respectueux de ce qu’il croit être le choix des Espagnols, il accepte la République et fonde le mouvement des Juntas de Ofensiva National-Sindicalista (JONS). Comme emblème, il choisit le joug et les flèches des rois catholiques au centre du drapeau rouge-noir-rouge des anarchistes.

Un Grand d’Espagne

[Ci-contre : Le général Primo de Rivera (1870-1930). En 1923, alors que l’Espagne semble sur le point de sombrer dans le chaos, il assume la dictature à la demande du roi. Son dessein modernisateur s’applique à l’appareil d’État et à l’économie. Cependant, faisant l’objet d’une opposition de l’armée, il démissionne le 28 janvier 1930, provoquant une crise générale et la future proclamation de la IIe République]

[Ci-contre : Le général Primo de Rivera (1870-1930). En 1923, alors que l’Espagne semble sur le point de sombrer dans le chaos, il assume la dictature à la demande du roi. Son dessein modernisateur s’applique à l’appareil d’État et à l’économie. Cependant, faisant l’objet d’une opposition de l’armée, il démissionne le 28 janvier 1930, provoquant une crise générale et la future proclamation de la IIe République]

C’est à ce moment que commence à faire parler de lui un jeune avocat, José Antonio Primo de Rivera. Né le 24 avril 1903 à Madrid, il a deux ans de plus que Ledesma Ramos, mais ses origines sociales et son itinéraire sont bien différents. Les Primo de Rivera sont en effet de vieille noblesse andalouse et Grands d’Espagne. Durant ses études, le jeune homme a opté pour la carrière d’avocat. Alors qu’il effectuait son service militaire, son père avait été appelé à la présidence du conseil par le roi Alphonse XIII. Devant l’impuissance du régime parlementaire à conjurer la montée de l’anarchisme et du socialisme, le souverain lui confia les pleins pouvoirs. L’Espagne connut ainsi six ans de dictature assez débonnaire. Gagné par le sentiment de son impuissance, le général Primo de Rivera remit sa démission au roi, le 28 janvier 1930, puis il quitta l’Espagne pour se reposer en France, loin du microcosme madrilène. Moins de deux mois plus tard, le 18 mars 1930, une mort subite le frappait dans un modeste hôtel parisien. Dans la capitale espagnole, la fierté de José Antonio, fut cruellement mise à l’épreuve par les obsèques au rabais décidées par Alphonse XIII. Son désir était alors de défendre la mémoire de son père. C’est ainsi qu’en 1931 il fit acte de candidature à Madrid dans le cadre de législatives partielles. Mais il fut battu.

Dès ce moment, il semble avoir manifesté de l’intérêt pour Ledesma Ramos dont il a lu le Manifeste pour la conquête de l’État. Il faudra cependant attendre mars 1933 pour que les deux hommes se rencontrent. José Antonio s’emploie alors à nouer des contacts en vue de la création d’une nouvelle organisation politique. Son ami, le célèbre aviateur Ruiz de Alda, propose l’appellation de Phalange espagnole (Falange Española), dont il a eu l’idée à la lecture de La Conquista del Estado qui évoquait à longueur de colonnes ses « phalanges de combat ». À la fin du mois d’août, Ledesma Ramos, José Antonio, Ruiz de Alda et plusieurs de leurs amis s’entretiennent longuement à San Sebastian en vue de lancer un nouveau mouvement. Une réunion publique sera organisée à Madrid, le dimanche 29 octobre 1933. Mais le nom du mouvement n’est pas arrêté.

La Phalange des JONS

Le jour venu, deux mille personnes se pressent au Teatro de la Comedia. À l’exception de Ledesma et de quelques-uns de ses amis qui ont pris place aux premiers rangs, ce sont pour la plupart des militaires, des amis de la famille Primo de Rivera, des monarchistes, bref des hommes de droite persuadés qu’un Grand d’Espagne comme José Antonio ne peut que défendre leurs privilèges. Ils ignorent que le fils du dictateur défunt a déjà pris ses distances avec son milieu d’origine. Le 2 novembre, le nom de Phalange espagnole est adopté. Peu après, à titre individuel, José Antonio se lance dans la bataille électorale du moment. Le 19 novembre, il obtient un siège de député.

Ces élections de 1933 marquent un net virage à droite. Dans les nouvelles Cortès, la CEDA de Gil Robles (droite catholique modérée) est désormais le premier groupe parlementaire avec cent dix députés. L’ensemble des formations de droite totalise deux cent vingt-six sièges, alors que tous les partis de gauche sont en recul, à l’exception des radicaux et de leurs alliés centristes qui vont rafler la mise. C’est en effet leur chef de file, Alejandro Lerroux, qui est appelé à constituer le gouvernement, auquel la CEDA va apporter un soutien sans participation. Cette combinaison politique ne fait que des mécontents. Les électeurs de droite se plaignent d’être spoliés de leur victoire. À gauche, on crie à la trahison. Un peu partout dans le pays, des militants anarchistes profitent de la situation pour attaquer des postes isolés de la garde civile. Ils font dérailler l’express Barcelone-Séville, provoquant la mort de dix-neuf passagers.

Dans ce climat tendu, les négociations ont repris entre la Phalange et les JONS. Ledesma reste méfiant à l’égard du nouveau mouvement qu’il juge trop conservateur. Le 13 février 1934, un accord est pourtant signé entre les deux parties : c’est l’acte de naissance de la Falange Española de las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista, en abrégé : FE de las JONS. Le texte de cet accord stipule que « le nouveau mouvement devra se forger une personnalité politique qui ne prête pas à confusion avec les groupes de droite », que son emblème « sera le faisceau de flèches, le joug jonsiste et le drapeau des JONS rouge et noir ». Ledesma entre au comité exécutif aux côtés de José Antonio et de Ruiz de Alda. Il reçoit même une carte d’adhésion portant le numéro 1. Ainsi est reconnue son antériorité dans le combat national-syndicaliste.

Le 8 mars, un jeune ouvrier madrilène, Angel Montesinos Carbonell, est assassiné alors qu’il vend le journal du mouvement à la criée. Le 27 mars, un phalangiste de 15 ans, Jesus Hernandez Rodriguez, est abattu près de la maison du peuple de Madrid. Le 10 avril, à Madrid, une bombe est lancée contre la voiture de José Antonio. Le 6 juin, un fermier phalangiste de la province de Jaén, José Hurtado Garcia, reçoit une balle en plein front… Cela ne cessera plus.

1934 : insurrection des Asturies

Le 4 octobre 1934, alors que s’ouvre à Madrid le premier conseil national de la Phalange, Gil Robles retire son soutien au gouvernement. Chargé de constituer un nouveau cabinet, Alejandro Lerroux se résigne à confier des ministères à trois membres de la CEDA. Cette formation de la droite catholique disposait aux Cortès du groupe parlementaire le plus important (24 % des sièges). Mais le grand syndicat socialiste, UGT, avait fait savoir que la participation au pouvoir de la CEDA serait perçue comme une provocation. Le 5 octobre, l’UGT décrète donc la grève générale et, le lendemain, des barricades s’érigent dans Madrid. Du balcon de l’hôtel de ville de Mieres, une petite ville des Asturies, le leader trotskiste Manuel Grossi proclame une « République socialiste », tandis qu’à Barcelone les nationalistes catalans tentent de faire sécession.

À Madrid et dans la plupart des villes d’Espagne, l’ordre est rapidement rétabli par la garde civile. En Catalogne, il faudra cependant l’intervention de l’armée pour reprendre la situation en main, au prix de plusieurs morts. Dans les Asturies, par contre, c’est à une véritable insurrection qu’est confronté le gouvernement. La plupart des villes sont tombées sous le contrôle des mineurs insurgés. L’armement dont ils disposent est considérable et la détermination des insurgés est conforme à la tradition anarchiste de cette vieille terre celte. Pour mater l’insurrection, le gouvernement va faire appel à un général de 41 ans qui a fait ses preuves au Maroc, Francisco Franco. De son bureau du ministère de la Guerre à Madrid, il va diriger les opérations après avoir fait venir en renfort des légionnaires du Maroc. L’ordre sera rétabli le 18 octobre après plusieurs jours de combats acharnés. Cette petite guerre civile meurtrière préfigure la “grande” de 1936-1939 avec son lot d’atrocités, de part et d’autre.

Le 5 octobre 1934, au vu de la situation, le conseil fondateur de la Phalange a décidé de remplacer le triumvirat par une direction unique confiée à José Antonio, 31 ans. Il est assisté d’un comité exécutif (junta politica). Ramiro Ledesma Ramos s’en voit confier la présidence avec la charge de rédiger le programme du parti. Sa marque apparaît tout spécialement dans le 25e point consacré aux rapports de l’État et de l’Église, ce qui provoque des démissions. Francisco Moreno Herrera écrit ainsi dans le journal ABC : « Le Mouvement national-syndicaliste subordonne les intérêts de l’Église à ceux de l’État. Accomplissant mon devoir de catholique, je me vois obligé de m’écarter du mouvement ». Au sommet, la concorde est imparfaite. José Antonio se méfie de la « démagogie révolutionnaire » de Ledesma et ce dernier voit en lui un aristocrate incapable d’assimiler l’esprit révolutionnaire… Moins d’un an après la fusion avec la Phalange, c’est la rupture. Au même moment, la situation du pays ne cesse de se dégrader. La Phalange continue de compter ses morts. Onze pour la seule année 1935, vingt-quatre depuis 1931.

Le “Frente popular”

[Ci-contre : distribution d’armes aux milices du Frente popular, à Barcelone, en juillet 1936]

[Ci-contre : distribution d’armes aux milices du Frente popular, à Barcelone, en juillet 1936]

Les élections de février 1936 consacrent la victoire du Front populaire. Quant à la Phalange, elle essuie un échec prévisible. José Antonio est lui-même battu. La loi électorale accordait une telle prime à la majorité qu’une différence minime en voix se traduisait par un écart considérable en sièges. Ce système avait profité au centre droit en 1934. Cette fois-ci c’est la gauche qui rafle la mise dans des conditions controversées qu’a soulignées Bartolomé Bennassar (3). L’Espagne se voit condamnée à vivre quelques mois de folie avant de basculer dans la guerre civile ouverte. Le 14 mars, la Phalange est déclarée hors-la-loi et la plupart de ses dirigeants, dont José Antonio, sont incarcérés à la prison Modelo de Madrid. L’Espagne sombre dans un chaos sanglant. Si l’on s’en tient aux chiffres dont Gil Robles a fait état devant les Cortès le 16 juin 1936, le bilan des quatre premiers mois du Front populaire est de 269 morts et de 1.287 blessés, 160 églises détruites, 113 grèves générales, 228 grèves partielles, 146 attentats à la bombe et 10 journaux saccagés. Entre le 16 juin et le 13 juillet, les choses vont encore empirer.

Revenu à Madrid au printemps 1936, Ledesma parvient à rendre visite à José Antonio en prison et se réconcilie avec lui. Au même moment, de nombreux signes témoignent d’un revirement de la droite à l’égard de la Phalange. Son dynamisme fait confluer vers elle des conservateurs par milliers. Conscient des risques d’une dérive droitière, José Antonio a donné des instructions écrites aux cadres de la Phalange, dès le 21 février : « Cet accroissement nous met en danger, si nous lui permettons de submerger nos cadres ». Face au chaos sanglant, la question d’un coup d’État militaire se fait désormais pressante. Or, au sein de la Phalange, le ralliement à un tel projet ne fait pas l’unanimité. Pourtant le mouvement et l’Espagne sont dans une situation désespérée. Malgré la méfiance que lui inspirent les militaires, José Antonio ne peut compter que sur l’armée pour tenter de renverser le cours des événements. Un accord secret avec les conjurés est conclu à la fin du mois de juin. Le chef de la Phalange est alors loin de se douter que le coup de force débouchera sur une guerre civile aussi longue que sanglante.

Le 13 juillet 1936, Calvo Sotelo, porte-parole de la droite parlementaire, est enlevé et abattu par des membres de la Garde d’assaut, police politique du Front populaire. Cet assassinat fait basculer le général Franco, jusque-là réticent. Le soulèvement militaire, plusieurs fois reporté, est fixé au 18. Ce même 18 juillet, Ledesma Ramos se cache à Madrid au domicile de son frère Juan Manuel, mais le 1er août, à la suite d’un contrôle d’identité, ils sont tous les deux arrêtés par des miliciens communistes. Ledesma ignore qu’Onesimo Redondo a été tué, le 24 juillet, à la tête d’un groupe de phalangistes. Dans la nuit du 29 octobre 1936, vingt-cinq prisonniers sont désignés pour être transférés. C’est du moins ce qui leur est annoncé. Ledesma est le quatorzième de la liste. On les attache deux par deux avec du fil de fer. Quand vient le tour du fondateur des JONS, celui-ci s’élance vers un milicien pour s’emparer de son arme : « Moi, vous me tuerez où je veux et non quand vous voulez ! », s’écrit-il avant de recevoir une balle dans la tête. Quelques jours plus tard à Alicante, José Antonio comparaît devant un tribunal du Front populaire. Condamné à mort, il est fusillé à l’aube du 20 novembre 1936 dans une cour de la prison.

► Jean-Claude Valla, Nouvelle Revue d’Histoire n°62, 2012.

• Notes :

- 1. Arnaud Imatz, José Antonio et la Phalange espagnole, Albatros, 1981, réédition Godefroy de Bouillon, 2000.

- 2. Tomas Borras, Ramiro Ledesma Ramos, Editora Nacional, Madrid, 1971.

- 3. Bartolomé Bennassar, Franco, Perrin, 2000.

• du même auteur (1944-2010) : Ledesma Ramos et la Phalange espagnole, 1931-1936 (Cahiers Libres d'Histoire n°10, Librairie nationale, 2002) dont l'article ci-dessus est tiré. Présentation : Après la fusion des JONS et de la Phalange espagnole en février 1934, Ledesma Ramos va réussir à exercer une influence déterminante sur José Antonio, son aîné de deux ans, amenant ainsi cet aristocrate à rompre peu à peu avec les préjugés de son milieu social et à se démarquer totalement du conservatisme. Malgré une brouille de quelques mois, ils se réconcilieront avant que l’Espagne ne plonge dans la plus terrible des guerres civiles, et tomberont tous les deux en martyrs, à quelques semaines d’intervalle.

Ramiro Ledesma Ramos : Entre réaction et marxisme, le rêve foudroyé d’une Troisième Voie

• Recension : Ledesma Ramos et la Phalange espagnole, 1931-36, Jean-Claude Valla, Cahiers Libres d'Histoire n°10, Librairie nationale, 2002.

• Recension : Ledesma Ramos et la Phalange espagnole, 1931-36, Jean-Claude Valla, Cahiers Libres d'Histoire n°10, Librairie nationale, 2002.

[Ci-contre : Ramiro Ledesma Ramos représenté avec les emblèmes de la Phalange, tels qu’il les a imaginés]

De la Phalange espagnole, on ne connaît plus guère aujourd’hui que le nom de José Antonio Primo de Rivera, fusillé peu après le début d’une insurrection “nationaliste”, qui devait donner le pouvoir à un clan militaire, clérical et bourgeois, incapable d’instaurer comme de maintenir l’État dont avaient rêvé quelques jeunes gens impatients de détruire un vieux monde sans grandeur et sans poésie. Mais on ignore jusqu’au nom de Ramiro Ledesma Ramos, qui avait la vocation d’un “éveilleur de peuple” et fonda le mouvement national-syndicaliste en 1931, avant de participer à la création de la Phalange en 1934. Certains ne comprennent pas encore pourquoi il refusa de suivre José Antonio quand il s’était rendu compte que le “Jefe" risquait de devenir la caution de la réaction sociale. Il n’en trouva pas moins la mort du soldat dès 1936, à peine âgé de 31 ans, dans un camp qui n’était pas tout à fait le sien.

L’Espagne de Ramiro Ledesma Ramos ne fut peut-être que le songe d’un esprit aventureux et même chimérique. Mais elle était totalement révolutionnaire, héroïque et prolétaire. Sa courte vie d’idéologue comme de militant méritait de n’être pas oubliée aujourd’hui et il est utile qu’un historien comme Jean-Claude Valla lui consacre un petit livre d’une belle densité, restituant à chacun des participants d’un combat, dont peu devaient voir surgir la victoire “au pas allègre de la paix", le rôle qui fut le sien pendant les brèves années d’une lutte implacable contre les ennemis de leur peuple, ceux de gauche comme ceux de droite.

Ramiro Ledesma Ramos est né le 23 mai 1905 à Alfaraz, dans la province de Zamora, où son père était un simple instituteur. La famille n’étant pas riche, Ramiro devra entrer dans l’administration des postes à 17 ans, pour payer ses études supérieures, alors que ses parents font déjà de gros sacrifices pour élever ses trois frères et ses trois sœurs. Il travaille à Barcelone, à Valence et à Salamanque, avant de faire son service militaire. En 1927, rendu à la vie civile, il devient étudiant en lettres et en philosophie à Madrid. Il a appris le français et aussi l’allemand qu’il maîtrise parfaitement. Aussi lit-il dans le texte Georges Sorel et Oswald Spengler. Il découvre vite qu’il est surtout nietzschéen, ce qui est fort singulier dans une Espagne où l’influence de l’Église est omniprésente et le germanisme inconnu. Agnostique et anticlérical, il n’en croit pas moins à la nécessité du sacré, incarné pour lui dans son peuple et dans sa terre.

À 19 ans, il a déjà écrit un premier roman El sello de la muerte (Le sceau de la mort), dédié à Miguel de Unamuno, l’auteur du Sentiment tragique de la vie. L’année suivante, il rédige un essai : El Quijote y nuestro tempo (Don Quichotte et notre temps), où il s’affirme révolutionnaire, volontariste et croyant à la double vertu de la force comme de la foi. Bien entendu, les milieux catholiques ne tarderont pas à l’accuser de paganisme. En 1930, à 25 ans, ce jeune Espagnol germanisant voyage en Allemagne, où il est impressionné par le parti national-socialiste, alors lancé dans une dure lutte pour la conquête du pouvoir. De retour dans sa patrie, il collabore à diverses revues, dont la Revista de Occidente, créée en 1923 par Ortega y Gasset. Il y assure les rubriques philosophique et scientifique, car il n’est pas seulement un littéraire. Quant à la politique, elle l’intéresse de plus en plus.

Avec quelques amis, pour la plupart étudiants, il lance, le 14 mars 1931, un hebdomadaire qu’il nomme La Conquista del Estado (La conquête de l’État), dont il rédige le manifeste. Tout en affirmant les valeurs hispaniques, il défend le syndicalisme ouvrier et demande le partage des grands domaines fonciers entre les municipalités et les paysans. D’emblée, il affirme ce qui sera chez lui une constante : ne pas rechercher le grand nombre de partisans, mais rassembler une phalange de quelques jeunes hommes décidés. Quant aux moyens, le principal lui semble tout simplement l’insurrection. Les militants devront cultiver le goût du risque, l’emploi de la violence et l’esprit de sacrifice. À 26 ans, Ledesma n’est pas tant un théoricien qu’un activiste, impressionné finalement tout autant par la Russie soviétique que par l’Allemagne hitlérienne. Ce qu’il abhorre par dessus tout, ce sont les démocraties bourgeoises, libérales et parlementaires. Par bien des côtés, il est assez proche des nationaux-bolcheviks germaniques, mais il déteste le marxisme et le cosmopolitisme. Il admire, parmi ses compatriotes, les anarcho-syndicalistes espagnols de la FAI et de la CNT. Sa vision est avant tout héroïque, qu’il se réfère aux conquistadors partant à la poursuite du soleil, aux rebelles des campagnes et des faubourgs dressés contre Napoléon ou aux militants prolétariens de toutes les révoltes paysannes et ouvrières. Ledesma Ramos est désormais totalement engagé — corps, intelligence et âme — dans un combat qu’il va sceller de son sang cinq ans plus tard, au seul service d’une Espagne tout ensemble « impériale et révolutionnaire ».

La République espagnole a succédé, depuis la mi-avril 1931, à la monarchie d’Alphonse XIII. Malgré un début de persécutions religieuses, l’Église s’est ralliée au régime républicain. Ledesma Ramos se soucie assez peu de la disparition de la monarchie comme de la mise au pas de l’Église. Il accepte le nouveau régime sans état d’âme, mais récuse le système démocratique pour prôner un État fort, populiste et collectiviste. Il est brièvement arrêté une première fois en juillet 1931, alors qu’il préparait une manifestation contre les séparatistes catalans, basques et galiciens. Pourtant, ce “jacobin” reconnaît qu’il existe « plusieurs peuples en terre ibérique », mais il souhaite leur union volontaire et indissoluble. Son journal est interdit par le autorités et ne pourra reparaître qu’au mois d’octobre 1931. Ce sera pour annoncer la création des Juntas de Ofensiva National-Sindicalista ou JONS. Faute d’argent, l’hebdomadaire La Conquista del Estado disparaît après son 23e numéro. Tous les efforts sont consacrés au nouveau mouvement, dont les partisans portent une chemise noire et une cravate rouge. Les JONS ont choisi comme emblème le joug et les cinq flèches des rois catholiques qu’ils inscrivent au cœur du drapeau rouge-noir-rouge des anarchistes. Tout un symbole !

Ledesma Ramos est alors rejoint par Onesimo Redondo, un garçon de son âge, catholique pratiquant et nationaliste intégral. Cet ancien élève des jésuites, d’origine rurale, germanisant lui aussi, est assez séduit par le national-socialisme et les aspects antisémites de sa doctrine. Visionnaire, il imagine déjà une guerre future où l’Allemagne et les puissances européennes, converties à l’ordre nouveau, devraient faire face à une future alliance des Américains et des Soviétiques ! Redonda dirige alors à Valladolid un organe de combat, auquel il a donné le nom de Libertad. Après avoir rallié les JONS, il sera contraint à l’exil au Portugal, à la suite du complot militaire du général Sanjurjo, tandis que Ramos sera arrêté une seconde fois, pour un mois, même s’il réprouve tout "pronunciamento réactionnaire’’, ce qui préfigure quelque peu sa position de 1936 et sa méfiance à l’égard de Franco et des généraux.

Après une année 1932 fort mouvementée, l’année 1933 voit la création d’un nouvel organe de presse, la revue JONS (qui publiera onze numéros avant d’être interdite). En décembre 1933 paraît le manifeste des Juntas, alors que Ramos vient d’être arrêté pour la troisième fois. Ce manifeste s’adresse à tous les travailleurs d’Espagne et s’affirme aussi antibourgeois qu’antimarxiste, dénonçant « le capitalisme international et financier »… Les JONS rassemblent alors un demi-millier de militants, dont quatre cents à Madrid presque tous étudiants. Trois d’entre eux sont déjà tombés sous les coups de leurs adversaires et ont donné leur vie pour la cause du national-syndicalisme.

C’est par l’aviateur Julio Ruiz de Alda que Ramiro Ledesma Ramos et José Antonio Primo de Rivera vont se rencontrer. Fils de l’ancien dictateur de 1923, cet avocat, de deux ans l’aîné du fondateur des JONS, est un catholique fascisant, assez marqué cependant par ses origines aristocratiques. Il a été reçu par Mussolini au début du mois d’octobre 1933 et va traduire en espagnol le livre du Duce La dottrina del fascismo. Certes, Ledesma Ramos le trouve quelque peu conservateur, mais le fils du modeste instituteur découvre en cet héritier des classes privilégiées un homme courageux, un poète, un orateur, même s’il se méfie de ses longues relations de jeunesse avec les milieux patronaux, militaristes et cléricaux. Le 29 octobre 1933, au Teatro de la Comedia, à Madrid, il est présent avec quelques camarades des JONS quand José Antonio Primo de Rivera lance l’idée d’une Falanga Espanola. Incontestablement, il est séduit par la personnalité du fils de l’ancien dictateur et par l’ambiance de ferveur juvénile de l’assistance, dont les applaudissements saluent la fin du discours de ce jeune avocat madrilène : « Notre place est ailleurs, même s’il nous arrive de transiger et de nous prêter pour un temps à cette comédie [ndlr : électorale]. Notre place à nous est avec le chevalier, les armes à la main, sous la voûte étoilée. Laissons ces gens à leur festin. Pour nous, veilleurs fervents et attentifs, notre joie secrète nous laisse déjà pressentir la clarté de l’aube ». Ces paroles graves et viriles n’empêcheront pas José Antonio de se présenter à la députation sur une liste conservatrice et d’être élu dans des Cortès encore dominés par la droite parlementaire. Le 7 décembre 1933, il lance un nouvel hebdomadaire FE, ce qui est à la fois les initiales de la Phalange Espagnole et signifie aussi Foi. Tout un programme.

Il est question d’une fusion avec les JONS, dont les éléments responsables se réunissent à la fin du mois de février 1934. Seul l’ancien communiste Montera Diaz, de Galice, partisan d’une autonomie des provinces à forte personnalité identitaire, vote contre. Tous les autres suivent Ledesma Ramos, qui rejoint José Antonio. Le nouveau mouvement est créé le 13 février 1934 et porte le nom de Falanga Espanola de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, ou, en abrégé, FE de la JONS. Finalement, Ramos a réussi à imposer le terme de “national-syndicaliste”. Il va recevoir en conséquence la carte n°1 du nouveau parti, José Antonio la carte n°2 et Ruiz de Alda la carte n°3. Le premier souci du théoricien de La Conquesta del Estado est que le mouvement qui vient de naître ne se confonde jamais avec les groupes de droite, monarchistes et confessionnels, ce qui le fera souvent considérer par les éléments conservateurs comme une sorte de “national-communiste”, doublé d’un païen résolu.

Il règne déjà un climat de pré-guerre civile et nombreux sont les phalangistes qui seront assassinés dans les mois qui viennent, notamment lors des ventes à la criée de leur journal FE, finalement interdit en juillet 1934. Leurs camarades hésitent à pratiquer des représailles, malgré l’impatience du capitaine Juan Antonio Ansaldo, qui sera exclu des instances du mouvement comme activiste. Déjà, naît la rumeur d’un futur coup d’état trotskiste dans les Asturies. En ces heures terribles, la Phalange se doit de n’avoir à sa tête qu’un seul chef. José Antonio obtient au conseil national du mouvement 17 voix contre 16 à Ledesma Ramos. Le fondateur des JONS s’incline, même s’il estime que le “Jefe” ainsi désigné n’a pas l’étoffe d’un meneur révolutionnaire, ce qui ne l’empêche pas d’imposer à ses militants le port de la chemise bleue des prolétaires, brodée de cinq flèches écarlates. À la fin de l’année 1934, la FE de las JONS compte environ cinq mille membres, dont les deux tiers ont entre 18 et 21 ans. Jamais mouvement n’a été si jeune, derrière des chefs d’une dizaine d’année seulement leurs aînés. Malgré la camaraderie de la lutte et les dangers courus, le fait que José Antonio ait été élu député ne plaît guère à l’antiparlementarisme de Ledesma Ramos, que le fils de l’ancien dictateur considère un peu de son côté comme une sorte de démagogue révolutionnaire, fort peu catholique de surcroît.

Le 4 janvier 1935, c’est la rupture, finalement inévitable. Onesimo Redondo suit d’abord Ledesma Ramos, puis se rétracte quand les “gauchistes” sont exclus par José Antonio. Ramos lance alors, sans grand succès, un nouveau journal La Patria libre. Le créateur des JONS décide de publier un essai en forme de manifeste : Discurso a las Juventudes de Espana, dans lequel il affirme, entre autres, que la Castille est à l’Espagne ce que la Prusse est à l’Allemagne. Son seul espoir est alors l’action directe contre l’esprit bourgeois. En novembre 1935, il fait paraître un nouveau livre Fascismo en Espana ?, dans lequel il reproche à José Antonio son scepticisme et son hésitation devant la violence. Pourtant le “Jefe” envisage de plus en plus l’hypothèse d’un coup d’état militaire, tandis que la Phalange compte ses morts : vingt-quatre militants “fascistes” sont tombés depuis 1931 Cara al Sol (Face au soleil). José Antonio va “intégrer” de plus en plus les idées révolutionnaires de Ledesma Ramos, sans récupérer pour autant sur sa gauche ce qu’il perd sur sa droite. Les élections de juin 1936 sont un échec pour les républicains conservateurs et le Frente popular arrive au pouvoir. Face à ce péril, le chef de la Phalange reste toujours aussi nationaliste, mais de plus en plus socialisant. Le mouvement est dissous, la plupart de ses dirigeants emprisonnés, tout comme deux mille militants, tandis que se multiplient les désordres, les attentats et les règlements de comptes. Ledesma Ramos, licencié de son emploi de fonctionnaire des postes, rend visite à José Antonio, incarcéré à la prison Modelo de Madrid, et se réconcilie avec lui. Est-ce sous son influence que le “Jefe” publie un dernier article dans le journal phalangiste clandestin Ni importa (Ça n’a pas d’importance) dans lequel il demande à ses partisans : « Gardez-vous à droite. La Phalange n’est pas au service de la réaction » ? Ledesma Ramos parvient, de son côté, à publier un premier numéro de l’hebdomadaire Nuestra Revolucion. Il n’y en aura pas de second.

Après l’assassinat du porte-parole de la droite parlementaire, le député Calvo Sotelo, éclate, le 18 juillet 1936, le soulèvement militaire, qui aura bientôt à sa tête le général Franco. La capitale reste aux mains des républicains. Ledesma Ramos tente de trouver un refuge pour échapper à ceux qui le recherchent, mais il est arrêté, en pleine rue, par des miliciens communistes, le 1er août. En prison, un prêtre tente de le convertir :

— Il faudrait que tu changes ta Weltanschauung, lui dit-il.

— Je n’en ai plus le temps, répond Ledesma Ramos.

Pourtant, il recevra plus tard l’absolution d’un autre prêtre, lui aussi détenu. Dans la nuit du 26 octobre 1936, lors d’un transfert de prisonniers, Ramiro Ledesma Ramos se précipite sur un milicien, en essayant de lui arracher son arme. Il est aussitôt tué d’une balle en pleine tête. Ce nietzschéen, qui avait toujours voulu vivre dangereusement, venait de trouver la mort du soldat.

Tandis qu’Onesimo Redondo était tombé dès le 24 juillet, José Antonio Primo de Rivera sera fusillé le 19 novembre 1936. Son successeur à la tête de la Phalange, Manuel Hedilla, très marqué par les idées sociales de Ledesma Ramos, sera emprisonné par Franco, condamné à mort par le Caudillo, gracié in extremis, mais ne jouera plus aucun rôle politique, tandis que s’opère la fusion obligatoire des révolutionnaires phalangistes et des traditionalistes carlistes. La vision du fondateur des JONS n’avait plus sa place dans l’Espagne soi-disant “une, grande et libre”.

► Jean Mabire, Terre et peuple n°16, 2003.

Franco et José Antonio

Franco et José Antonio

Ce sont les deux figures centrales et contrastées de l’Espagne nationaliste. Tout les opposait, hormis les hasards historiques. Retour aux sources.

[Ci-contre : Portrait canonique de José Antonio Primo de Rivera en chemise bleue, avec l’étendard de la Phalange. Ses emprunts au style fasciste des années 30 restent superficiels. Le jeune chef de la Phalange était un idéaliste, étranger aux servitudes de la politique]

Francisco Franco, le “Caudillo d’Espagne par la grâce de Dieu”, comme disaient ses hagiographes de l’époque, et José Antonio Primo de Rivera, “l’icône révérée du régime franquiste”, sont deux des personnalités politiques les plus controversées du XXe siècle. Deux vies, deux destins aux antipodes, qui pourtant restent liés par l’histoire. Dictateur pendant près de quarante ans (1936-1975), Franco meurt dans son lit à l’âge de 83 ans après une agonie abusivement prolongée par ses médecins. Jeune avocat madrilène, fondateur et chef de la Phalange (1933-l936), “José Antonio” meurt fusillé à l’âge de 33 ans après une parodie de procès. La longévité de la vie politique de l’un et la brièveté de celle de l’autre sont frappantes. Mais les différences qui les opposent ne s’arrêtent pas là.

Les biographies de Franco sont aussi abondantes que passionnées et contradictoires. Plus de trente ans après sa mort. L’intérêt suscité par le vieux Caudillo ne faiblit pas. En Espagne, les livres, les articles qui lui sont consacrés, ne se comptent plus. Le dossier des archives du Monde (Vie et mort du général Franco), republié en novembre 2005, avec un « recadrage », permet de mieux appréhender l’hostilité que réveille encore le “generalisimo”. L’article d’André Fontaine, « Franco, despote, violent et rusé », donne le ton : « C’était l’archétype du monstre froid, convaincu que la morale politique n’a rien à voir avec la morale tout court, et que la grandeur de l’État non seulement permet mais commande d’être implacable ». Obnubilé par la « peur des rouges », « il déclencha la guerre civile » et son règne fut « l’un des plus sanglants » de l’Histoire. Il afficha « une neutralité de façade » pendant la Deuxième Guerre mondiale et agita le « spectre du communisme » durant la guerre froide, pour mieux réprimer toute forme d’opposition : « Si jamais la pitié, le remords ou le doute ont effleuré cet autocrate taciturne au visage médiocre, presque mou, et à la silhouette courtaude, il ne l’a pas laissé paraître ». La charge est sans nuance. Certains ajouteront encore qu’il fut un militaire incompétent, un tacticien médiocre et un stratège nul, qu’il voulait maintenir son pays dans l’inculture, la misère et le “Moyen Âge”, qu’il déclara la guerre à la liberté et à la justice, à la culture, à la pensée et à la parole… et qu’il était détesté de tous les Espagnols.

Après la philippique, passons à l’hagiographie. L’ancien culte de la personnalité est tout aussi excessif. Franco…, cet homme !, livre publié à Madrid en 1964 à l’occasion du 25ème anniversaire de la victoire du camp national, en est un bon exemple. Le Caudillo « sentinelle de l’Occident », y est décrit comme prudent, austère, probe, intègre et droit : « Un homme qui finit toujours par avoir raison […], un homme vraiment humain qui n’a jamais joué au demi-dieu […], un homme habité par le désir de servir » dont « la victoire totale, n’est pas marquée par la douleur de vaincus mais par la joie de tous ». Échappons à l’apologie comme à la diatribe pour en revenir aux faits.

[Ci-contre : Portrait par Ignacio Zuloaga (1942) du général José Millán-Astray, fondateur de la Légion espagnole pour la guerre du Maroc en 1920. Le futur général Franco sera l’un de ses poulains préférés. Il avait perdu un œil et un bras au combat. La seule main qu’il avait conservée n’avait plus tous ses doigts. Fêté dans les meetings comme un héros de la cause nationale après le soulèvement de juillet 1936, il répliquait aux ovations par le cri de guerre de la Légion : “Viva la muerte” (Vive la mort) ! Ayant entendu ce cri, le philosophe Miguel de Unamno, bien que rallié à la cause nationale, s’en indigna, prenant au pied de la lettre ce qui n’était que le cri de défi d’un militaire peu porté sur la philosophie et qui avait affronté la mort autrement que sous forme de concepts]

[Ci-contre : Portrait par Ignacio Zuloaga (1942) du général José Millán-Astray, fondateur de la Légion espagnole pour la guerre du Maroc en 1920. Le futur général Franco sera l’un de ses poulains préférés. Il avait perdu un œil et un bras au combat. La seule main qu’il avait conservée n’avait plus tous ses doigts. Fêté dans les meetings comme un héros de la cause nationale après le soulèvement de juillet 1936, il répliquait aux ovations par le cri de guerre de la Légion : “Viva la muerte” (Vive la mort) ! Ayant entendu ce cri, le philosophe Miguel de Unamno, bien que rallié à la cause nationale, s’en indigna, prenant au pied de la lettre ce qui n’était que le cri de défi d’un militaire peu porté sur la philosophie et qui avait affronté la mort autrement que sous forme de concepts]

Franco est né en 1892 dans une famille de militaires, second de cinq fils. Les disputes et la séparation des parents le marquent profondément. Il est élevé par sa mère, dans le respect de quelques principes forts. La religion, la monarchie, la loi, l’amour de la patrie et la protection de la propriété privée sont les repères qui orientent sa vie. Élève de l’Académie d’infanterie de Tolède, nommé officier, il fait des efforts tenaces pour obtenir une affectation au Maroc. En 1920, Millán-Astray le choisit pour commander la première bandera du Tercio de la Légion étrangère. Blessé grièvement dans le Rif, son élan ne faiblit pas. En treize ans, de 1912 à 1925, il conquiert tous les grades. À 33 ans, le sous-lieutenant devient le plus jeune général d’Europe. Décoré de la Légion d’honneur par la France, il est nommé directeur de l’Académie de Saragosse. Les régimes changent mais Franco obéit avec discipline. Seule compte pour lui l’unité de l’État et de la Nation. Sous la République, on ne lui connaît pas le moindre geste de protestation. En octobre 1934, le ministre radical, Diego Hidalgo, lui demande de prendre la direction des opérations contre l’insurrection socialiste des Asturies. Le commandement direct est confié au général Lopez Ochoa mais les décisions d’état-major sont planifiées par Franco. En quelques jours, les décisions du futur Caudillo, avalisées par la coalition gouvernementale des radicaux et du centre droit, suffisent à disperser les révolutionnaires. Franco apparaît comme le défenseur de la légalité, le sauveur de la République.

Au lendemain du premier tour des élections de février 1936, afin de garantir le bon déroulement du deuxième tour, Franco insiste auprès du chef de gouvernement et du président de la République pour qu’ils proclament l’état d’exception, ce que refusent les deux hommes qui s’en rapportent à Azafia à qui ils confient le pouvoir. Très vite, les désordres s’aggravent. Plusieurs officiers supérieurs s’impatientent et se concertent. Ils souhaitent pouvoir compter sur Franco mais celui-ci hésite. Le 23 juin 1936, Franco écrit au président du Conseil, ministre de la Guerre, Santiago Casares Quiroga. Sa lettre de mise en garde l’invitant à consulter d’urgence les officiers supérieurs, « les seuls qui puissent empêcher la catastrophe », reste sans réponse. Pour Franco, la question est tranchée. Il s’agit désormais de sauver l’Espagne du chaos. Le 5 juillet, il avertit le général Mola qu’il peut compter sur lui. On est à treize jours du soulèvement.

Après le semi-échec du coup d’État militaire, l’Espagne sombre dans la guerre civile. L’armée s’est montrée aussi divisée que la société. À droite comme à gauche, le peuple se mobilise. Les deux camps sont prêts à s’affronter, les armes à la main. Le 29 septembre 1936, Franco est élu par ses compagnons d’armes à la tête de l’armée et de l’État. Il dispose des pleins pouvoirs. Son autorité ne connaîtra bientôt plus de limites.

Franco n’est ni phalangiste, ni carliste, ni fasciste, ni libéral, ni démocrate-chrétien. Ce n’est pas un idéologue mais un militaire conservateur et monarchiste, favorable au retour de la branche alphonsine. Sa tactique repose sur son prestige personnel. Elle consiste à s’entourer de représentants de toutes les familles idéologiques de son camp et à arbitrer leurs conflits sans jamais souscrire personnellement à aucune tendance.

Sa conception de la société et de l’État repose sur la pensée de Jacques Balmés, Donoso Cortés et Menéndez Pelayo. Elle remonte aux grands juristes et penseurs espagnols du XVIe siècle. Il est probablement l’un des derniers chefs d’État européens qui ait voulu créer un État et le gouverner en accord avec les anciens principes de l’Église catholique. L’anti-marxisme constitue l’autre grand pilier de sa politique. Franco considère insensée la guerre mondiale qui oppose les peuples de la vieille Europe au seul profit de l’Union soviétique. Il lui parait qu’il y a deux guerres : une, légitime, celle de l’Europe contre le bolchevisme (ce qui explique l’envoi de la Division Azúl en réponse aux Brigades internationales), l’autre, illégitime, entre les Alliés et l’Axe.

Les erreurs que l’on peut reprocher à Franco sont connues. La dureté de la répression et de la censure dans l’immédiat après-guerre, la méconnaissance des justes aspirations des peuples catalan et basque, la volonté de se cramponner jusqu’au bout au pouvoir sont autant d’exemples rebutants et critiquables. Mais il y a également trois raisons fondamentales qui rendent sa figure haïssable aux yeux de ses adversaires : premièrement, il a vaincu la révolution des marxistes extrémistes à deux reprises, en 1934 et en 1936-1939. Plus tard, en 1944-1949, il a repoussé l’invasion du maquis révolutionnaire constitué en France. Deuxièmement, il a eu la sagesse de maintenir l’Espagne en dehors du conflit mondial évitant ainsi un nombre de destructions et de victimes encore plus grand pour son peuple et d’énormes difficultés pour les Alliés. Troisièmement, il est mort en laissant un pays doté d’une large classe moyenne, un pays modernisé, prospère, placé au 9ème rang des nations industrialisées, ce qui a constitué une base solide pour implanter la démocratie libérale. On sait, en comparaison, dans quel état se trouvaient les “démocraties populaires” des pays de l’Est après plus de quarante ans de socialisme marxiste.

À l’heure du bilan, les uns insistent sur les progrès économiques et sociaux, les autres affirment qu’un autre système aurait fait mieux sans répression ni censure. Que Franco n’ait pas été un enfant de chœur, on s’en doute. Fut-il pour autant plus cruel que Negrin, Churchill, Roosevelt, Truman, Mussolini, Lénine et tant d’autres ? On peut en discuter. Churchill disait qu’il était reconnaissant au régime de Franco d’avoir prêté « un immense service […] à la cause des nations alliées » (déclaration du 24 mai 1944). De Gaulle admirait le Caudillo pour avoir su maintenir l’indépendance de l’Espagne dans l’alliance avec Washington comme il y était parvenu dans l’alliance avec Hitler (1).

Pour ma part, je n’ai jamais oublié un entretien avec le politologue, ex-ministre de Franco, Gonzalo Fernández de la Mora, en présence de ma femme, à l’automne 1986. Nous roulions tous les trois en direction de Madrid, lorsque de la Mora nous dit ceci : « La plupart des gens imaginent Franco en dictateur orgueilleux et autoritaire, qui n’écoutait que lui. Rien de plus faux ! J’ai assisté à de très nombreux Conseils des ministres, et je puis vous assurer que je ne l’ai jamais vu arriver en disant “J’ai décidé que…” Non ! La méthode était invariable. Il invitait ses ministres à débattre. Il demandait leur avis. Puis, très démocratiquement, il suggérait que l’on vote. Enfin, lorsqu’une majorité se dégageait, il optait toujours pour elle. C’en était agaçant. Il était patient, lent, réfléchi, scrupuleux. Mais lorsque la décision était prise, il l’appliquait coûte que coûte, sans jamais revenir en arrière ». Puis, fixant ma femme, l’ancien ministre ajouta, non sans un sourire gêné : « Je puis vous dire que si votre mort avait été décidée, vous étiez morte ! ».

En comparaison de Franco, le cas de José Antonio Primo de Rivera est tout différent. « José Antonio, ce méconnu », tel fut le titre opportunément choisi par la rédaction du Monde, pour un article que je publiai dans ce journal en octobre 1983. Plus de vingt ans après, le mot juste serait plutôt : « ignoré ». José Antonio est devenu le véritable tabou de l’historiographie espagnole de droite comme de gauche. Victime de la manipulation idéologique qu’en firent les franquistes, honni et vomi par les auteurs post-marxistes, il est passé sous silence par la majorité des journalistes et des historiens.

Ses Œuvres complètes, éditées en pleine transition démocratique par l’Institut d’Études politiques de Madrid (1977), ont été intégralement détruites. Les conférences programmées sur son nom par les universités sont régulièrement annulées, sans raisons avouées. La RTVE censure et interdit toute émission qui lui accorderait un peu d’importance. Lorsqu’un journaliste s’obstine, l’émission est supprimée. Dans le meilleur des cas, on le décrit comme un esprit contradictoire, ambigu, qui aurait cherché dans le fascisme la solution de problèmes personnels et affectifs.

Pourtant, les actes, les discours et les écrits de José Antonio ne correspondent guère à cette légende. Le philosophe libéral Miguel de Unamuno avait vu en lui « un cerveau privilégié, peut-être le plus prometteur de l’Europe contemporaine ». Le prestigieux historien libéral, Salvador de Madariaga, l’avait défini comme une personnalité « courageuse, intelligente, idéaliste ». Des hommes politiques aux sensibilités de gauche, voire d’extrême gauche, comme Indalecio Prieto, Félix Gordón Ordás, Teodomiro Menéndez, Diego Abad de Santillán, ou des intellectuels renommés comme Gregorio Marañón, Álvaro Cunqueiro, Rosa Chacel, Federico García Lorca, Bertrand de Jouvenel, Gustave Thibon ou Georges Bernanos ont tous rendu hommage à son honnêteté et à sa sincérité. Des personnalités aussi opposées que Fidel Castro, Adolfo Suárez ou José María Aznar ont été séduites dans leur jeunesse par la pensée du fondateur de la Phalange.