-

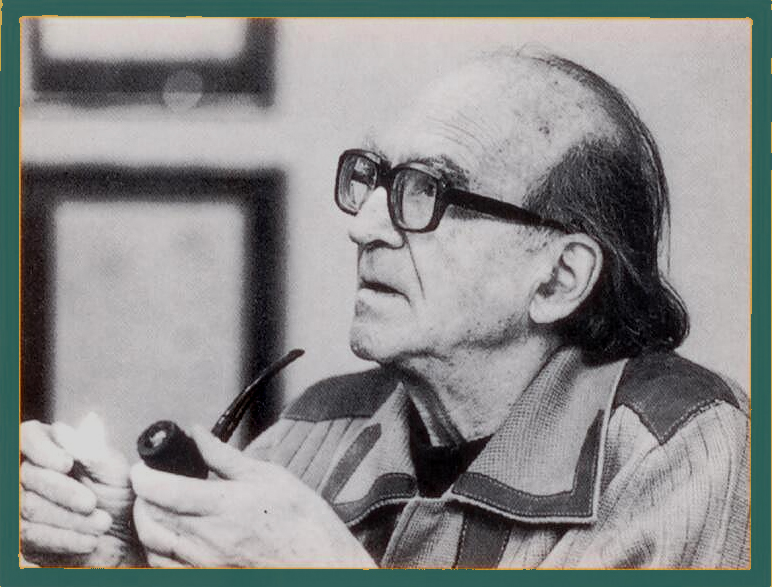

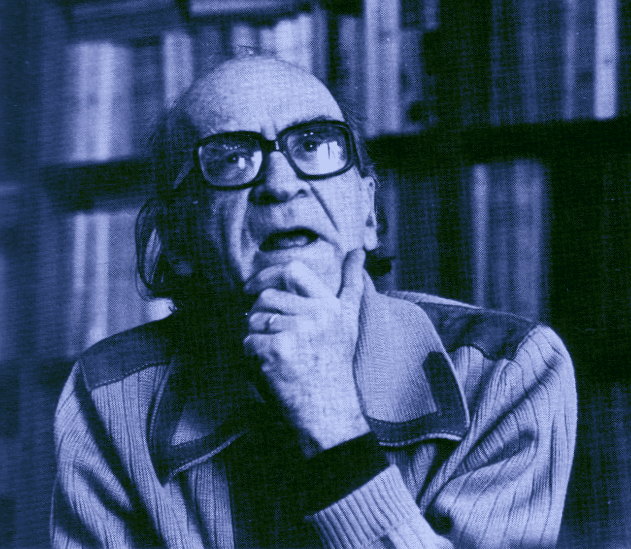

Hommage à Mircea Eliade (1907-1986)

Hommage à Mircea Eliade (1907-1986)Le 22 avril de cette année, Mircea Eliade est décédé à Chicago, à l’âge de 79 ans. Cet homme était un intemporel qui prétendait appartenir à « l’avant-garde de l’humanité de demain et d’après-demain ». C’était aussi un talent à facettes multiples, à l’aise aussi bien dans la sphère des belles lettres que dans le domaine rigoureux de la philosophie. Mais il était essentiellement un observateur scientifique des religions de l’humanité. Né à Bucarest en 1907 dans une famille d’officiers et de fonctionnaires, Mircea Eliade a servi pendant quelques temps son pays dans la diplomatie. S’il n’a pas suivi la tradition familiale, c’est partiellement à cause de la prise du pouvoir par les communistes en Roumanie et c’est surtout la conséquence de ses dons particuliers.

Parmi les impressions premières qui ont d’emblée déterminé la pensée de Mircea Eliade, il y a la profonde religiosité paysanne de sa patrie (1). Là, des traditions cultuelles immémoriales se mêlaient au christianisme, générant ainsi un syncrétisme créateur qui n’a jamais cessé de fasciner Eliade. À cette expérience existentielle première se superposèrent les souvenirs d’un voyage aux Indes, entrepris lors de sa ving-et-unième année. Eliade a étudié à l’Université de Calcutta puis s’est penché sur la spiritualité archaïque de cet immense pays, spiritualité richissime que lui ont communiqué très directement des maîtres de Yoga dans l’Himalaya. Le savoir qu’il emmagasine alors là-bas a servi de matériau pour sa thèse sur le Yoga, dont la version française de 1936 (2) a consacré sa renommée scientifique au-delà des frontières roumaines. Dès cet ouvrage, nous découvrons déjà toutes les méthodes d’investigation et les présupposés de la démarche éliadienne, qui seront exploités et systématisés dans les travaux ultérieurs (3). Eliade a toujours eu le souci d’éviter deux écueils qui guettent immanquablement la science qui prend les religions comme objets de ses recherches : soit s’essayer au déploiement d’une crypto-théologie soit ne pas prendre trop au sérieux les objets mêmes de l’investigation. Il a échappé à ces deux difficultés grâce à sa « saisie morphologique ». Eliade laisse à tout phénomène religieux sa dignité propre, car il considère chacun d’eux comme une “ hiérophanie” [manifestation du divin] originale, sans pour autant renoncer à un principe organisateur, qu’il appelait soit la « sur-historicité » soit la « non-historicité de la vie religieuse ». Il voyait, à l’instar de son prédécesseur Rudolf Otto, le “sacré” comme un “tout autre”, comme une catégorie indépendante, comme une grandeur non déductible d’une grandeur supérieure. Ainsi, Eliade pouvait considérer chaque manifestation du sacré comme égale en valeur et en dignité, que ce soit la vénération d’une “colonne du monde” ou les danses des Soufis musulmans, la parole extatique d’un chamane sibérien ou la scolastique de Thomas d’Aquin. Dans plusieurs travaux systématiques comme Les religions et le sacré (1949), Le sacré et le profane (1957) ou dans des études plus spécialisées comme, par ex., celle consacrée au chamanisme (1ère éd. 1951) [Le chamanisme et les techniques archaïques de l'extase, 1968, 2e éd.], Eliade a brossé les grandes lignes de cette interprétation globale des phénomènes religieux (4).

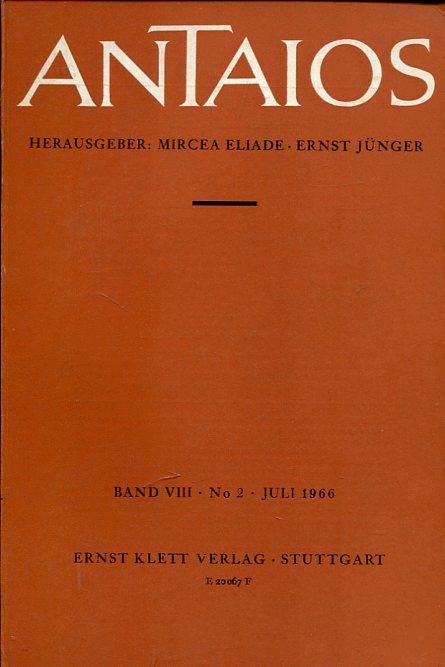

Il est par ailleurs ailleurs significatif que, dans cette quête, il soit entré en contact avec CG Jung et Ernst Jünger mais n'ait jamais pu trouver le moindre terrain d’entente avec une quelconque de ces théologies officielles occupées à détruire systématiquement les traditions spirituelles sur lesquelles, généralement, elles reposent. Avec cet échec de dialogue, Eliade a fini par comprendre qu’il existait une étroite relation entre le phénomène contemporain de sécularisation et l’incapacité des représentants attitrés des religions à conserver l’héritage qui leur a été confié. C’est la raison essentielle qui a motivé son désir de doter la science des religions d’une “fonction royale”, celle de rassembler le savoir religieux de l’humanité et de sauver ces acquis de l’emprise d’un monde sans foi. Et si Eliade, dans les dernières années de sa vie, a succombé progressivement au pessimisme, il n’a toutefois jamais abandonné son espoir en une “nouvelle humanité” (5). Sa vision était animée d’une conviction solidement enracinée : celle qui affirmait que la religiosité appartenait à la plénitude de l’être-homme et qu’après une ère de “voilement du sacré”, cette religiosité retrouverait sa dignité originelle.

L’image qu’Eliade se donnait de l’avenir montrait une profonde analogie avec les formes propres aux cultures traditionnelles et à leur mode de croyance. L’impression qui demeure en Eliade, après qu’il ait existentiellement approché le “christianisme cosmique” des paysans roumains et la spiritualité de l’Inde, c’est une solide et inébranlable confiance, une confiance qui sait que l’on peut réactiver le “mythe de l’éternel retour”. Cette confiance est aussi un rêve, celui qui voit un nouveau retour de l’homme dans le cycle que sempiternellement l’histoire détruit pour, ensuite et sans cesse, ré-inaugurer de nouveaux commencements, où la nature et le sacré se voient restaurés et réunis.

La part apportée par la Roumanie à l’histoire spirituelle européenne est encore largement méconnue. Mircea Eliade, qui a passé plus de la moitié de sa vie en exil en France ou aux États-Unis, doit être considéré pourtant comme un des représentants les plus originaux, les plus profonds et les plus féconds de ce paysage intellectuel roumain si peu exploré. En tant que professeur d’histoire des religions à l’Université de Chicago, il a marqué du sceau de son esprit des générations et des générations d’étudiants. Après sa mort, ses livres nous lèguent un colossal testament spirituel. Un testament, un héritage, pourtant encore incomplet quand on sait que son Opus Magnus, l’Histoire des Idées religieuses commencée en 1976, demeure inachevé. Souvenons-nous comment le journal Le Monde a annoncé la mort d’Eliade : en titrant « Le philosophe du sacré est mort ».

► Karlheinz Weißmann, Vouloir n°30, 1986.

♦ notes en sus :

1. Lire à ce sujet « La religiosité cosmique de la Roumanie » (B. Radulescu, 1997).

2. Il en donnera une version vulgarisée dans Techniques du Yoga (1948). Voir aussi ses deux études : « Le problème des origines du Yoga », « Chamanisme et technique yogiques indiennes », in : Yoga, science de l'homme intégral, Jacques Masui (dir.), Les Cahiers du Sud, 1953.

3. Cf. La nostalgie des origines : Méthodologie et histoire des religions (1971) : Les travaux de Mircea Eliade sont le produit d’une monumentale digestion d’ouvrages d’ethnologie, d’histoire, de philologie et de phénoménologie. Ici, il se penche sur ce substrat de sa pensée et, pour une fois, fait œuvre critique, tout en s’adressant à l’honnête homme plus qu’au spécialiste (p. 14). L’histoire des religions est l’objet principal de la suite d'essais qui constituent cet ouvrage. Une clé (sans doute pas la plus grande) de l’étrangeté de la conception de l’histoire des religions chez Eliade nous est donnée ici lorsque nous comprenons qu’en anglais comme en français, Eliade désigne par “histoire des religions” ce que recouvre le terme de Religionswissenschaft (p. 17) : histoire comparée des religions, mais aussi ethnologie, phénoménologie et sociologie, comme en témoigne le chapitre “L’histoire des religions de 1912 à nos jours” (p. 37-84). Ce survol qui embrasse les principaux auteurs de sciences humaines des religions en arrive à tirer de “l’histoire des religions” un enseignement essentiellement relativiste et universaliste : relativiste, parce que toute expression religieuse est conditionnée par son époque ; universaliste à cause du débordement qu’il suppose au-delà des religions connues. Mais le temps a, en définitive, peu de rapports avec cette historicité culturaliste ou phénoménologique, selon les perspectives : en tous cas, il revient à l’historien des religions, non de rassembler des faits selon une certaine chronologie, mais de les interpréter dans une perspective transhistorique (p. 147-48). Des autres essais, on retiendra surtout “mythe cosmogonique et histoire sainte”, où l’auteur confronte sa pensée à quelques auteurs dont Lévi-Strauss, auxquels il reproche un comparatisme trop étroit. Par ailleurs, M. Eliade s'intéresse au mythe non dans sa structure, mais dans la manière dont il renvoie à la « totalité primordiale » (p. 165). Mais où situer cette “totalité” ? Aux origines, certes, mais aussi à une eschatologie religieuse ou sécularisée. D’où les développements sur le mythe paradisiaque dans l’« American Dream », futur prodigieux et aussi paradis perdu. Mentionnant seulement le chapitre sur « l’initiation et le monde moderne » (p. 222-48), on remarquera à nouveau l’impact lévi-straussien sur le dernier chapitre : « Remarques sur le dualisme religieux : dyades et polarité » (p. 249-336). Mais chez M. Eliade le caractère opératoire de la dualité fait place à une typologie des rapports dualistes. (François-A. Isambert, Archives de sociologie des religions n°33, 1972).

4. Cf. L'“Homo religiosus” et son expérience du sacré : Introduction à une nouvelle anthropologie religieuse, Julien Ries. Cerf, 2009.

5. Cf. David Cave, Mircea Eliade's Vision for a New Humanism, Oxford University Press, 1993.

Mircea Eliade et la Redécouverte du Sacré (documentaire de Paul Barba Negra pour France Régions 3, 1987)

Mircea Eliade et la Garde de Fer

• Analyse : Claudio Mutti, Mircea Eliade e la Guardia di Ferro, Ed. All'Insegna del Veltro, Parma, 1989, 57 p.

[◘ Trad. fr. : • Mircea Eliade et la Garde de Fer, chez Ars Magna, Nantes, 2005 ; cf. aussi Les Plumes de l'archange, Quatre intellectuels roumains face à la Garde de Fer : Nae Ionescu - Mircea Eliade - Emil Cioran - Constantin Noica, éd. Hérode, coll. Les Deux Etendards, 1993, 144 p.] [Ci-dessous : Claudio Mutti]

Au-delà des mythes de signes contraires qui circulent sur la Garde de Fer, au-delà des apologies ou des démonisations, on peut affirmer que le mouvement de Codreanu était profondément lié à la culture et à l'âme de la Roumanie ; tentant de se mettre au diapason de cette culture et de cette âme, d'en épouser toute la complexité, cherchant à s'identifier à elles, le mouvement de Codreanu luttait pour faire sortir la nation roumaine de son état de décadence, de ces conditions d'existence jugées inférieures et propres aux pays balkaniques marqués par l'esprit levantin. La Roumanie était sujette aux influences extérieures les plus disparates, qui aliénaient ses racines les plus anciennes, niées purement et simplement par une certaine culture de tendance “illuministe” qui s'incrustait dans une société roumaine aux réflexes largement ruraux et intacts. L'action de la Garde de Fer, dans cette perspective, apparaît comme une entreprise titanesque, parfois velléitaire, vu la disproportion entre les forces en présence (les ennemis de la Garde de Fer détenaient le pouvoir absolu en Roumanie). Les légionnaires voulaient faire renaître leur peuple en très peu de temps, par le biais d'un activisme radical, portant sur de multiples niveaux : existentiel, éthique, spirituel, où la politique n'était, finalement, qu'un instrument de surface, utilisé par une stratégie d'une ampleur et d'une épaisseur bien plus vastes et profondes.

Au-delà des mythes de signes contraires qui circulent sur la Garde de Fer, au-delà des apologies ou des démonisations, on peut affirmer que le mouvement de Codreanu était profondément lié à la culture et à l'âme de la Roumanie ; tentant de se mettre au diapason de cette culture et de cette âme, d'en épouser toute la complexité, cherchant à s'identifier à elles, le mouvement de Codreanu luttait pour faire sortir la nation roumaine de son état de décadence, de ces conditions d'existence jugées inférieures et propres aux pays balkaniques marqués par l'esprit levantin. La Roumanie était sujette aux influences extérieures les plus disparates, qui aliénaient ses racines les plus anciennes, niées purement et simplement par une certaine culture de tendance “illuministe” qui s'incrustait dans une société roumaine aux réflexes largement ruraux et intacts. L'action de la Garde de Fer, dans cette perspective, apparaît comme une entreprise titanesque, parfois velléitaire, vu la disproportion entre les forces en présence (les ennemis de la Garde de Fer détenaient le pouvoir absolu en Roumanie). Les légionnaires voulaient faire renaître leur peuple en très peu de temps, par le biais d'un activisme radical, portant sur de multiples niveaux : existentiel, éthique, spirituel, où la politique n'était, finalement, qu'un instrument de surface, utilisé par une stratégie d'une ampleur et d'une épaisseur bien plus vastes et profondes.Dans les faits, la plupart des militants du mouvement s'exprimaient dans un style volontariste, entendaient témoigner de leur foi, faisaient montre d'un activisme fébrile, parfois aveuglément agressif : lumières et ombres se superposent inévitablement dans le phénomène légionnaire. Cependant, la force de ces militants profondément sincères a attiré la sympathie des intellectuels attachés à la patrie roumaine, à sa culture nationale et populaire, à sa substance ethnique ; parmi ces intellectuels : Mircea Eliade, un jeune chercheur, spécialisé dans l'histoire des religions et du folklore.

Stefan Viziru, est-il Mircea Eliade ?

Récemment, la publication posthume en français et en anglais d'une partie des journaux d'Eliade a jeté une lumière nouvelle sur cette période et sur l'attitude du grand historien des religions. Claudio Mutti a analysé ces journaux, offrant à ses lecteurs, condensées en peu de pages, de nombreuses informations inédites en Italie. Ce travail était nécessaire parce qu'en effet nous avons toujours été confrontés à une sorte de “trou noir” dans la vie d'Eliade, sciemment occulté par l'auteur du Traité d'histoire des religions. Mutti, pour sa part, croit discerner les indices d'un engagement dans l'un des romans d'Eliade, La forêt interdite, aux accents largement autobiographiques, qui se limite toutefois aux années 1936-1948.

Le protagoniste principal de l'intrigue du roman, Stefan Viziru, pourrait, d'après Mutti, dissimuler Eliade lui-même, mais sous un aspect qui, au premier abord, n'est pas du tout crédible. Viziru, en effet, se manifeste dans le roman comme un antifasciste démocratique, bien éloigné des positions de la Garde de Fer, mais qui est néanmoins arrêté pendant la répression anti-gardiste de 1938, parce qu'il a donné l'hospitalité à un légionnaire. Dans un tel contexte, Mutti estime très significatif le jugement exprimé par Viziru quand il s'adresse à un autre prisonnier de son camp d'internement : « Vous et votre mouvement accordez une trop grande importance à l'histoire, aux événements qui se passent autour de nous. La vie ne mériterait pas d'être vécue si, pour nous, hommes modernes, elle ne se réduisait exclusivement qu'à l'histoire que nous faisons nous-mêmes. L'histoire se déroule exclusivement dans le Temps, et, avec tout ce qu'il a de meilleur en lui, l'homme cherche à s'opposer au Temps […]. C'est pour cette raison que je préfère la démocratie, parce qu'elle est anti-historique, je veux dire par là qu'elle propose un idéal qui, dans une certaine mesure, est abstrait, qui s'oppose au moment de l'histoire ». Sous bien des aspects, nous retrouvons, dans ce jugement de Viziru, tout Eliade, avec son refus d'un devenir linéaire, absolu, quantitatif, totalisant.

Justement, Mutti nie que l'identification Viziru-Eliade puisse être poussée au-delà d'une certaine limite. Pour appréhender la position réelle d'Eliade vis-à-vis de la Garde de Fer — on a affirmé qu'il lui avait été totalement étranger — il faut lire le volume posthume de ses mémoires, concernant les années 1937-1960, où Eliade dément effectivement que le héros central de La forêt interdite est son alter ego, tout en donnant d'intéressantes précisions pour comprendre quelles furent ses positions politiques et idéologiques à l'époque. Eliade nous livre en outre d'intéressantes informations sur le climat qui régnait en Roumanie à la fin des années 30, au moment où le mouvement légionnaire connaissait un véritable triomphe. L'historien des religions nous décrit le sombre tableau des répressions gouvernementales contre la Garde de Fer : le roi et l'élite libérale-conservatrice au pouvoir cherchaient, par tous les moyens, à arrêter les progrès du mouvement légionnaire. Pour éviter toute provocation, Codreanu avait choisi la voie de la non-violence, mais le gouvernement, vu l'insuccès électoral des listes qui le soutenaient et vu l'augmentation continue du prestige légionnaire — comme l'écrit Eliade — opte pour le recours à la force : des milliers de membres de la Garde de Fer furent emprisonnés, à la suite de procédures d'une brutalité inouïe, qui semblent propres aux gouvernants roumains de toutes tendances, comme l'a prouvé encore l'histoire récente.

Mircea Eliade, assistant de Nae Ionescu

Pendant la répression de 1938, plusieurs intellectuels qui avaient adhéré au mouvement de Codreanu furent arrêtés, tandis que le Capitaine était assassiné, la même année, par des sicaires du régime. Parmi les intellectuels embastillés, il y avait Nae Ionescu, un professeur d'université célèbre, dont Eliade était l'assistant. À propos de cette arrestation, il écrit : « De manière directe ou indirecte, nous étions tous, nous ses disciples et collaborateurs, solidaires avec les conceptions et les choix politiques du professeur ». Cette « syntonie » a duré — même si Mario Bussagli a dissimulé une divergence de vue précoce entre les deux hommes — car Eliade a prononcé le discours funèbre aux obsèques de son maître en 1940.

Pendant la répression de 1938, plusieurs intellectuels qui avaient adhéré au mouvement de Codreanu furent arrêtés, tandis que le Capitaine était assassiné, la même année, par des sicaires du régime. Parmi les intellectuels embastillés, il y avait Nae Ionescu, un professeur d'université célèbre, dont Eliade était l'assistant. À propos de cette arrestation, il écrit : « De manière directe ou indirecte, nous étions tous, nous ses disciples et collaborateurs, solidaires avec les conceptions et les choix politiques du professeur ». Cette « syntonie » a duré — même si Mario Bussagli a dissimulé une divergence de vue précoce entre les deux hommes — car Eliade a prononcé le discours funèbre aux obsèques de son maître en 1940.Au cours de la répression anti-gardiste, Eliade lui-même a été interné dans un camp de concentration, mais pour une période assez brève. Il refusa de signer une abjuration pré-rédigée du mouvement légionnaire, malgré les fortes pressions qui étaient exercées sur les prisonniers (et face auxquelles un certain nombre d'entre eux cédaient). Eliade affirme dans ses mémoires : « Je jugeai qu'il était inconcevable de me dissocier de ma génération en plein milieu de la terreur, quand on poursuivait et persécutait des innocents ». Une année auparavant, répondant à une question posée par le journal légionnaire Buna Vestire, Eliade avait déclaré : « Le monde entier se trouve aujourd'hui sous le signe de la révolution, mais, tandis que d'autres peuples vivent cette révolution au nom de la lutte des classes et du primat de l'économie (communisme) ou de l'État (fascisme) ou de la race (hitlérisme), le mouvement légionnaire est né sous le signe de l'Archange Michel et vaincra par la grâce divine […]. La révolution légionnaire a pour fin suprême la rédemption du peuple ». Dans cette phrase, transparait une adhésion au projet global de la Garde de Fer, qui n'est pas purement épidermique, de même qu'une mentalité bien différente de celle du personnage Stefan Viziru.

Après avoir consulté d'autres sources, Mutti soutient qu'Eliade a été candidat sur les listes électorales du parti de Codreanu et aurait été élu député peu avant la répression de 1938. Cette affirmation nous apparaît étrange, parce que si tel avait été le cas, si, effectivement, Eliade avait occupé un poste officiel et public, on l'aurait su depuis longtemps, sans même avoir eu besoin de recourir aux informations parues dans des publications jusqu'ici méconnues et rédigées par des légionnaires en exil, publications auxquelles Mutti pouvait accéder. Parmi les diverses mises au point présentées dans ce petit volume, signalons la partie visant à démontrer qu'Eliade était antisémite, ce qui est un mensonge et ne peut servir qu'aux détracteurs fanatiques de sa pensée. Toutes choses prises en considération, le travail de Mutti est équilibré quant au fond, en dépit de certains extraits qui idéalisent outrancièrement la Garde de Fer. Nous pouvons considérer que ce livre est une première contribution — qu'il s'agira d'approfondir — à l'étude d'un segment de la vie d'Eliade, tenue par lui-même dans l'ombre, pour des raisons somme toute bien compréhensibles. D'un segment de vie étroitement lié à l'une des plus tragiques périodes de l'histoire roumaine.

► Giovanni Monastra, Orientations n°13, 1991. (tr. fr. : RS)

♦ Sur ce sujet, on pourra aussi consulter : la 3ème partie de Mythologies du XXe siècle : Dumézil, Lévi-Strauss, Eliade Septentrion, 2008 de D. Dubuisson comme exemple de déni d'apport d'Eliade à l'histoire des religions (alors que c'est pour sauvegarder les différents sens du sacré des peuples, patrimoine de plus en plus menacé, que celui-ci a investi cette discipline comme collecte descriptive exhaustive, à la manière des Frères Grimm avec la culture orale des contes). Lire la recension de Marc Cels plus bas. Signalons son précédent réquisitoire paru en 2005 : Impostures et pseudo-science : L'œuvre de M. Eliade.

Voir aussi : « Un mythe moderne, Mircea Eliade », P. Borgeaud in Exercices de mythologie, Labor & Fides, 2004 ; 4 lettres d'Eliade à Evola dans Dossiers H - Evola (L'Âge d'Homme). Voir aussi cet article en anglais de Guido Stucco, Eliade and Evola, et de C. Mutti traduit en roumain : "Capitanul si Italia".

pièces-jointes :

Un mythe moderne, Mircea Eliade

L’œuvre d’Eliade, on peut s’en rendre compte, est considérable. Et tout autant sa réception dans le domaine des sciences humaines. Même si ses travaux sur le Yoga ont fait date, je ne crois pas que les indianistes le reconnaissent comme un des leurs. Pas plus que les anthropologues spécialisés dans l’étude des religions australiennes. Quand au chamanisme, l’autre domaine où l’on cite souvent Eliade comme une autorité, il s’agit d’un chamanisme décrit de manière comparatiste, et tout entier construit autour de la notion, transculturelle et a-historique, d’extase (à savoir, pour Eliade, une expérience humaine primordiale et universelle). Alors même qu’elle semble évoluer sur le tard en direction d’une enquête de plus en plus respectueuse des contextes, l’œuvre d’Eliade demeure celle d’un philosophe qui interroge, en s’appuyant sur les données d’un comparatisme encyclopédique, ce qu’il nomme l’homo religiosus, un curieux bipède écartelé entre le sacré et le profane. Pour essayer de saisir le noyau conceptuel du système, je propose de m’arrêter un instant sur l’état le mieux connu de sa pensée, en dirigeant mon attention sur ses travaux de l’époque française, que je lis à travers le commentaire que représente, pour moi, l’enseignement que j’ai eu l’occasion de suivre à Chicago.

Un des meilleurs accès à cette pensée demeure Le mythe de l’éternel retour, son livre le plus programmatique. Eliade y situe d’emblée le lecteur au niveau de ce qu’il appelle l’ontologie archaïque. À savoir un univers de pensée traditionnel, celui de la pré-modernité, dont les témoins sont recherchés d’abord dans les sociétés anciennes (vieilles civilisations du Proche-Orient et de l’Asie, monde grec présocratique), mais aussi dans les cultures connues par les ethnologues, et dans les strates conservatrices des cultures modernes : christianisme des campagnes, ou spiritualités mystiques et hermétiques. Il y rencontre ce qu’il nomme l’homme archaïque. Ni un fossile, ni un survivant d’un autre âge, mais bel et bien une part de nous-même, la part essentielle.

“Archaïque” semble signifier ici “principiel”, qui relève des archaï (à la fois débuts, et principes arrachés au temps). Tout se joue en effet dans la distinction entre l’être et le réel, entre le sens et la contingence, entre le sacré et le profane. L’homme archaïque ne se satisfait pas de l’absurde contingence du monde où il évolue. Pour lui l’évènement, la chose, n’acquiert du sens que dans la mesure où elle est référée à un modèle exemplaire, sacré. Il vit dans un univers où le symbole, l’image mythique, revêt plus d’importance, plus d’être, que l’évènement ou la chose. Cela vient du fait qu’il est redevable d’une expérience fondamentale, de nature religieuse, qui lui rend évident que derrière le flux chaotique et dangereux des choses, derrière leurs apparitions fortuites et vides de sens, se cache un univers riche et puissant, réel et significatif. Cette expérience, de l’ordre du mystère, lui révèle que le sacré (où se situe le sens) peut se manifester à travers des images, des symboles.

Quand Mircea Eliade parle d’ontologie archaïque, on est invité à reconnaître, dans les religions dites “primitives” ou celles qui sont très anciennes, quelque chose qui ressemble à ce que Lévi-Strauss appelle la pensée sauvage (à savoir une manière concrète d’organiser de l’abstrait) :

« Il est inutile de chercher, dans les langues archaïques, les termes si laborieusement créés par les grandes traditions philosophiques : il y a toutes les chances que des mots comme “être”, “non-être”, “réel”, “irréel”, “devenir”, “illusoire”, et d’autres encore, ne se trouvent pas dans le langage des Australiens ou celui des anciens Mésopotamiens. Mais si le mot fait défaut, la chose est là : seulement, elle est “dite” – c’est-à-dire révélée d’une manière cohérente – par des symboles et des mythes » (Mythe de l’éternel retour).

Tandis que la pensée sauvage, chez Lévi-Strauss, « bricole » de l’abstrait avec du concret, élaborant ainsi, à l’aide des éléments du monde, un langage dans lequel une pluralité de sens pourra être investie (au gré des contextes culturels et sociaux), chez Eliade le langage du mythe n’est pas un simple outil de communication, une matrice logique en soi dépourvue de sens. Une “chose” d’emblée y est dite, « révélée de manière cohérente ». L’image, le symbole, sont définis par un contenu, qu’il appartient à l’analyste (à l’historien des religions) de formuler en termes abstraits. Du sens est présent, perçu d’emblée, dans chaque énoncé mythique. Mais ce sens, pour être pleinement compris, demande à être ramené à une forme essentielle, exemplaire, archétypique. Le contexte où du sens apparaît constitue, autant qu’une condition d’énonciation, un obstacle à la pleine compréhension.

En effet, « les formes historico-religieuses ne sont que les expressions, infiniment variées, de quelques expériences religieuses fondamentales… Si l’on analyse toutes ces expressions, on commence à voir les structures de l’univers religieux : on devine les “archétypes”, les modèles de ces Figures divines qui essaient de se “réaliser” et de “communiquer” entièrement et ne réussissent, cependant, qu’une nouvelle “expression”. Car tout ce qui se “réalise”, c’est-à-dire est exprimé concrètement, est inévitablement conditionné par l’Histoire. Toute expression religieuse n’est donc qu’une mutilation de l’expérience plénière » (Fragments d’un journal, I).

Au fond, les religions archaïques, toutes les religions archaïques, n’auraient qu’une seule théologie idéale, à l’expression de laquelle chacune œuvrerait de manière fatalement inadéquate. Seul l’historien des religions, en définitive, serait capable d’en formuler l’expression adéquate, sous la forme d’une « morphologie du sacré ». Loin d’être le simple produit des diverses expériences religieuses incarnées dans l’histoire, cette théologie idéale serait l’énoncé de ce qui fonde et motive ces diverses expériences, leur origine archétypique :

« Il n’existe pas une forme religieuse qui ne tende à se rapprocher le plus possible de son archétype propre, c’est-à-dire à se purifier de ses alluvions et de ses sédiments “historiques”. Toute déesse tend à devenir une Grande Déesse en incorporant tous les attributs et fonctions que comporte l’archétype de la Grande Déesse. De sorte que nous pouvons enregistrer déjà un double processus dans l’histoire des faits religieux : d’un côté, une apparition continue et fulgurante d’hiérophanies et, par suite, une fragmentation excessive de la manifestation du sacré dans le Cosmos ; de l’autre, une unification de ces hiérophanies par l’effet de leur tendance innée à incarner le plus parfaitement possible les archétypes et à réaliser ainsi pleinement leur structure propre » (Images et symboles).

Tandis que chez Lévi-Strauss le mythe se parle à travers des hommes bien réels, comme une musique qui les dépasse mais à laquelle il appartient à chaque auditeur de donner un sens, un sens pluriel dont cette musique, précisément, constitue la condition de production, chez Eliade le mythe devient l’expression fragmentaire, éclatée, d’un sens (un seul, totalitaire) qui n’appartient pleinement qu’à un homme idéal, arraché à tout contexte, à toute histoire. Dans la mesure où la démarche d’Eliade se veut transhistorique et vise à mettre au jour des structures universelles, elle pourrait se définir comme une théologie de toutes les religions ou, peut-être, une théologie sans religion, puisque le chercheur pour sa part occupe irrémédiablement le lieu de l’exil. Théologie d’une religion arrachée à l’histoire, l’histoire des religions devient, avec Eliade, une quête marquée par la nostalgie de l’origine perdue. Cette quête se fait contre l’histoire, contre le temps considéré comme procès de dévalorisation des archétypes, des images fondamentales dont le chercheur tentera de reconstituer la morphologie idéale.

Transhistorique et transculturel, le projet d’Eliade vise à reconstituer à l’aide du comparatisme (un comparatisme mobilisant une très remarquable érudition), un système de pensée qui n’est au fond celui de personne. Tel est du moins un des versants de cette approche décidément dialectique. L’autre versant, auquel Eliade attache de plus en plus d’importance, c’est celui qui redescend de l’archétype vers l’histoire : partant du même, on va pouvoir appréhender ce que devient l’archétype, une fois déchu, une fois incarné dans tel ou tel contexte, dans telle ou telle circonstance mutilante. De ce point de vue, chaque religion, chaque spiritualité inscrite dans l’histoire pourra faire l’objet d’une monographie, en tant qu’elle représente un effort particulier, spécifique et pathétique, visant à exprimer ce que serait l’expérience plénière, a-historique. C’est cette deuxième perspective, étroitement solidaire de la première, qui oriente l’écriture des trois volumes de l’Histoire des idées et des croyances religieuses. Chaque civilisation y apparaît dotée d’un style particulier, d’une manière propre de s’arracher à l’histoire en visant ce qu’aucune, abandonnée à elle-même, n’aurait le privilège de pouvoir exprimer totalement. Quand il se tourne vers l’histoire, Eliade le fait pour analyser, en fait, des styles particuliers de procès intentés à l’histoire.

C’est ainsi qu’il ne sait trop que faire de la Grèce. Le mot mythe, et la chose aussi, sont grecs. Mais les Grecs, à qui nous devons ce mot et cette chose, ont inventé l’individu, la raison et la littérature (en d’autres termes l’histoire, dans laquelle ils se plaisent). Eliade, par conséquent, quand il interroge la notion de mythe, considère que le meilleur terrain d’observation n’est pas la littérature grecque. L’écriture, pour lui, est une forme de trahison, par rapport à ce qui serait une véritable tradition. Privilégiant l’oralité (ou plutôt : un rêve d’oralité), il préfère se tourner vers ce qu’il appelle l’« archaïque ». Mot fétiche, mais qui désigne à sa manière un fantasme étonnamment partagé, fût-ce sous d’autres appellations : peuples sans écriture, sociétés d’avant l’État, sans histoire ou contre l’histoire, bons sauvages. Le postulat sous-jacent à cette vision des choses s’exprime chez Eliade en une fameuse formule : la nostalgie des origines. Il y a l’avant histoire (in illo tempore), et il y a “nous”. Entre deux, peut-être, à côté du judaïsme dont les prophètes inscrivent Dieu dans l’histoire, le “miracle grec”, marqueur de la séparation, du manque, de la perte.

L’histoire, comme par définition, serait malheureuse. Règne de la contingence et du « jeté-là », elle interviendrait comme une instance de non-sens, de privation de sens. Eliade parle de la terreur de l’histoire, en se référant particulièrement à sa situation d’exilé, par rapport à une Roumanie emblématique, paysanne et conservatrice des traditions, la Roumanie de la Mioritza. […]

« Ce n’est pas autrement, ajoute Eliade, que les Roumains, comme d’autres peuples de l’Europe orientale, ont réagi devant les invasions et les catastrophes historiques. Ce que j’ai appelé ailleurs “la terreur de l’histoire”, c’est justement la prise de conscience de ce fait : que, nonobstant tout ce qu’on était prêt à accomplir, malgré tous les sacrifices et toute espèce d’héroïsme, on est condamné par l’histoire, puisqu’on se trouve au carrefour des invasions… » La référence est faite ici au 4e chapitre du Mythe de l’éternel retour, précisément intitulé « La terreur de l’histoire ». Eliade, dans ce chapitre, oppose l’« homme historique » (celui de la modernité), « qui se sait et se veut créateur d’histoire », avec l’homme des civilisations traditionnelles « qui avait à l’égard de l’histoire une attitude négative », qui savait abolir périodiquement l’histoire grâce à la répétition de la cosmogonie et à la régénération ritualisée du temps ; ou bien, pour le dire d’une autre manière : qui savait donner une signification métahistorique aux événements historiques, afin de leur conférer du sens.

Le mythe, dans une telle vision des choses, devient une défense contre l’histoire. Il tendra ainsi à transformer un personnage historique en héros exemplaire, ou un évènement en catégorie (archétype). Le christianisme, comme religion de l’homme moderne, s’avère religion de l’homme déchu : « L’histoire et le progrès sont une chute impliquant l’un et l’autre l’abandon définitif du paradis des archétypes et de la répétition » 34. Il faut reconnaître que le combat du mythe contre l’histoire, chez Eliade (toute manifestation historique du sacré tendant désespérément à rejoindre la forme pure d’un archétype, toutes les déesses s’efforçant de se confondre avec la Grande Déesse) relève d’une rhétorique très largement partagée à son époque, une rhétorique à laquelle même un Lévi-Strauss, pourtant aux antipodes de l’éliadisme, n’est pas étranger. Lévi-Strauss, pour qui le mythe se définit comme une machine à vaincre le temps. D’abord la temporalité du récit lui-même, mais aussi l’histoire tout court. Les peuples sans écriture, qui constituent la matière de son enseignement, sont des peuples qu’il aimerait imaginer sans histoire. Chez Eliade, toutefois, on ne peut s’empêcher d’avoir le sentiment que l’histoire à laquelle il veut échapper devient, via l’exemple de la Roumanie, une histoire personnelle.

On assiste en effet, chez lui, à une tentative obstinée de ramener sa propre vie à une œuvre, à la fois scientifique et littéraire. Une tentative de fondre en un seul tout l’histoire personnelle, l’enseignement du professeur et l’écriture du romancier. L’autobiographie, de ce point de vue, fait partie intégrante du projet de recherche. Et comme celui-ci, elle semble revenir sur elle-même régulièrement, à la manière d’une spirale, ou mieux encore d’un labyrinthe dont on finit par soupçonner qu’il désire cacher un centre. […]

► Philippe Borgeaud, in : Exercices de mythologie, 2004.

Mal connu du grand public et pourtant célèbre, le roumain naturalisé français Mircea Eliade, qui vient de mourir à l’âge de 79 ans à Chicago, restera comme un des pionniers de l’histoire et de la philosophie des religions.

Né le 9 mars 1907 à Bucarest, il fut pris très tôt par le démon de l’écriture : c’est en effet à 14 ans qu’il publia son premier article, et son œuvre purement littéraire aurait suffi à le rendre fameux puisqu’il ne cessera d’écrire, sa vie durant, un nombre impressionnant de nouvelles et de romans. Étudiant à la faculté des lettres et de philosophie de Bucarest, Mircea Eliade obtient en 1928 son diplôme avec un mémoire sur La philosophie italienne de Ficino à Giordano Bruno. Disciple de Nae lonescu, il s’intéresse très tôt au monde indien : ayant obtenu une bourse du Maharadjah de Calcutta, il choisit de faire sa thèse de doctorat sur l’histoire comparée des techniques de Yoga et s’inscrit à l’université de cette ville. Il restera finalement cinq ans en Inde, effectuant notamment un séjour dans un ashram himalayen, et ajoutant à sa connaissance de l’italien, de l’anglais, de l’hébreu et du persan celle du sanskrit.

De retour en Roumanie en 1932, il enseigne l’histoire des religions et des philosophies indiennes et continue de publier de nombreux articles, des romans (Isabelle, La nuit bengali, Maitreyi), ainsi que des récits d’inspiration fantastique, où la sensibilité de l’âme roumaine a toujours trouvé son climat d’élection, et qui font assez rapidement de lui un auteur à succès.

Il ressort de témoignages concordants *, lui-même ayant été très peu prolixe sur cet épisode de sa vie (on chercherait en vain dans les deux tomes de ses Fragments d’un Journal au titre évocateur, la moindre confirmation de ceci), qu’il fut membre actif de la Garde de Fer, au point d’avoir dirigé le cuib “Axa” de Bucarest, lequel avait pour objectif de rassembler des personnalités du monde culturel et universitaire roumain. Cela lui valut notamment, en 1938, d’être incarcéré au camp de concentration de Miercurea Ciuc où se trouvait déjà, en compagnie d’autres légionnaires, son turbulent maître Nae lonescu. C’est d’ailleurs dans le cadre de ses activités au sein de la Légion de l’Archange Saint Michel qu’il fit la connaissance de Julius Evola, venu à Bucarest pour rencontrer Corneliu Zelea Codreanu (et qui traduisit plus tard en italien, sous le pseudonyme de Carlo d’Altavilla, son ouvrage intitulé Le Chamanisme et les techniques archaïques de l’extase).

Attaché culturel à Londres (1940) puis à Lisbonne jusqu’en 1945, Mircea Eliade s’installe à la fin de la guerre à Paris, où il enseigne comme professeur étranger à l’École des Hautes Études de la Sorbonne, et c’est en français qu’il écrit Techniques du Yoga (1948), Traité d’histoire des religions (1949) auxquels succéderont Le Mythe de l’éternel retour (1951), Images et Symboles (1953), Le Yoga : Immortalité et Liberté (1954), Forgerons et Alchimistes (1956), Mythes, rêves et mystères (1957) et Naissances mystiques (1959).

Il n’en continue pas moins d’écrire, en roumain cette fois, des nouvelles et des romans — et notamment La forêt interdite (1955), qu’il considère comme son chef-d’œuvre — en conservant toujours volontairement une distance avec ses activités d’historien des religions (« L’écrivain en moi, confia-t-il un jour, tint à tout prix à rester libre de choisir ce qui lui plaisait et de refuser les symboles et les interprétations que lui servait, sur un plateau, l’érudit-philosophe »).

C’est en 1958 que, nommé chairman du département d’histoire des religions à l’Université de Chicago, il quitte définitivement l’Europe pour s’installer aux États-Unis où il est mort des suites d’une longue maladie, le 23 avril 1986.

Publié par de respectables maisons d’édition comme Payot et Gallimard — chez qui le grand public commença de le découvrir au travers de courts mais denses ouvrages de vulgarisation comme Aspects du mythe ou Le Sacré et le profane, dans les années soixante —, Mircea Eliade fut assez rapidement “récupéré”par la culture académique, ce qui lui valut d’être fait successivement docteur honoris causa des universités de Yale, La Plata, Ripon College, Loyola (Chicago), Lancaster et Paris.

Dans cette récupération, dont il aurait été la victime consentante, certains ont vu, compte tenu de son engagement passé dans la “Garde de Fer”, un reniement pour ne pas dire une trahison. C’est une vieille querelle que celle consistant à reprocher à des gens célèbres de ne pas avoir mis au départ cartes sur table — oubliant que, trop souvent, c’est justement parce qu’ils ne l’ont pas fait qu’ils sont célèbres !

Dans le cas de Mircea Eliade, plutôt que d’habileté, il vaudrait mieux parler de prudence : qui ne se souvient des mésaventures de !’écrivain, roumain lui aussi, Virgil Georgiu ? Auteur du “best seller”La Vingt-Cinquième Heure, notamment, une critique conformiste et lâche le fit passer du pinacle aux gémonies sur la foi d’une fiche de basse police dévoilant son passé de légionnaire… Par-delà la personne de Mircea Eliade, du point de vue de la Vérité, à quoi aurait servi de dire certaines choses à visage découvert, sinon à déclencher immédiatement un tir de barrage de tout ce que le monde universitaire compte de mafias et d’académies à l’enseigne du confort intellectuel et de la vigilance anti-fasciste ? Avec comme conséquence de disqualifier et de rejeter dans l’ombre une approche du sacré qui n’est sans doute pas sans défauts, d’un point de vue traditionnel, mais qui a amené un certain nombre d’Occidentaux à considérer avec des yeux neufs les “primitifs”et, par contrecoup, le monde moderne et ses “conquêtes”.

Le terrorisme intellectuel est tel que certaines idées doivent parfois être énoncées visière baissée — selon une technique que l’on pourrait assimiler à celle consistant à “chevaucher le tigre” : ne pas s’opposer de front à l’animal déchaîné (en l’espèce, la culture dominante) mais l’utiliser — à la limite, quasiment comme un moyen de transport — en attendant son heure pour le maîtriser…

Quand bien même d’aucuns pourraient se demander si le succès que Mircea Eliade n’a cessé de rencontrer auprès de l’establishment culturel n’est pas dû davantage à ce qu’il n’a pas dit qu’à ce qu’il a dit, on ne saurait minimiser le rôle fondamental joué par le philosophe roumain dans le défrichement de voies où ne s’était jusque-là avent urée qu’une poignée de chercheurs. Parmi les nombreux mérites d’une œuvre qui demeure magistrale, on pourrait notamment citer sa redéfinition du mythe en tant que manifestation du Sacré, que “hiérophanie” ; sa description, ouvrage après ouvrage, de l’homo religiosus, dont les constantes échappent à la fois aux catégories de l’espace et du temps, et font de chacun d’entre nous le contemporain d’un chamane ou d’un chasseur du néolithique ; sa mise en évidence, dans les sociétés traditionnelles, du caractère religieux de toutes les activités humaines — qu’il s’agisse de l’alimentation, de la vie sexuelle ou du travail — en conformité avec des conduites archétypales qui “chargent” celles-ci d’un sens métaphysique ; sa dénonciation, enfin, de l’ethnocentrisme occidental, du préjugé évolutionniste, dont un J.O. Frazer fut le représentant typique — pour ne pas parler des présomptueux décryptages socio-économiques — au nom desquels, dans les mythes, on n’a voulu voir pendant longtemps que les balbutiements d’une pensée “préscientifique”, les tentatives maladroites et attendrissantes d’une explication du monde qu’il convenait de “démystifier”.

Comme le rappelait ici-même Philippe Baillet (cf. Totalité n°8, juillet-août 1979) à l’occasion d’une recension de l’ouvrage de Mircea Eliade L’épreuve du Labyrinthe, il revient également à cet auteur d’avoir permis « aux disciplines dites “traditionnelles” d’obtenir une place à part entière dans d’assez nombreuses universités ».

De cela aussi, quiconque ne nourrit pas systématiquement des préjugés d’autodidacte contre la Faculté ne peut que se réjouir sincèrement.

► Gérard Boulanger, Totalité n°25, 1986.

(*) Cf. notamment l’introduction de I. Marii à l’ouvrage de Ion Moua, L’uomo nuovo, Padoue, 1978, p. 11, et Radu Gyr, AI passo con l’Arcangelo, Edizioni all’Insegna del Veltro, Parme, 1982, p. 61. (Ces citations proviennent d’un article, « Eliade “Nobel” ? », de Claudio Mutti).

Un entretien avec Mircea Eliade

Un entretien avec Mircea EliadeLa disparition de Mircea Eliade, au printemps dernier [1986], a été curieusement passée sous silence dans la presse française. Né à Bucarest en 1907, auteur de romans où une inspiration à la fois mythologique et fantastique se mêle à une intense spiritualité personnelle, Eliade a surtout complètement renouvelé l’approche du fait religieux avec des essais tels que Aspects du mythe ou le Traité d’histoire des religions. En 1979, il avait accordé à Alain de Benoist un entretien qui était demeuré inédit. En voici le texte intégral, présenté par Jean Varenne.

***

Rares ont été les journaux qui donnèrent à la nouvelle de la disparition de Mircea Eliade, au printemps dernier, la place qui lui convenait. Peut-être était-ce dû aux circonstances (les élections !), peut-être aussi à l’éloignement (il vivait à Chicago), peut-être aussi au fait que son œuvre est maintenant acceptée, reçue et si l’on peut dire banalisée. C’est à la fois beaucoup d’honneur et d’injustice. N’oublions pas qu’Eliade, chassé de son pays en 1945, a tenté pendant quinze ans de s’insérer dans le monde universitaire français et que celui-ci, dominé alors par les marxistes, l’a rejeté au grand profit des “colleges” américains qui, eux, ne commirent pas la même erreur…

Eliade fut pourtant celui qui donna, définitivement, une assise scientifique à l’histoire des religions, discipline qui, avant lui, était restée inconsistance et fantaisiste. Tirée à hue et à dia, livrée sans défense aux rêveurs de tous bords, elle servait de caution à n’importe quelle entreprise. Bergson, Frazer, Freud, Weber, etc. : chacun y allait de sa petite théorie sur “les religions”, entretenant le public dans l’idée que l’on pouvait sur ce sujet dire tout et n’importe quoi. Les théologiens romains ne s’en plaignaient pas car cela suggérait que, seule, la religion (chrétienne) échappait à ces fantaisies.

En consacrant cinquante années d’un labeur acharné à “mettre de l’ordre dans la maison”, Eliade a travaillé d’une façon comparable à celle de Georges Dumézil à qui le liait d’ailleurs une solide amitié. Pendant que l’un montrait que nos ancêtres organisaient consciemment leur univers culturel selon les normes d’une idéologie fort complexe, l’autre s’attachait à mettre en évidence le fait que tout phénomène religieux témoigne d’une conception particulière du sacré. Préfaçant le Traité d’histoire des religions d’Eliade, Dumézil disait justement que le mérite de ce livre était de montrer que les religions relèvent du logos (c’est-à-dire de la pensée) et non du mana (cette “force” obscure et aveugle que l’on croyait déceler dans toute religion ― à seule fin, il faut le dire, de la dévaloriser).

C’est ce que disait Eliade à Alain de Benoist dans un entretien qu’il lui avait accordé le 24 février 1979 et qui était resté inédit. Nous avons pensé que le moment était venu de le publier, en hommage au maître disparu. (Jean Varenne)

[En montrant la permanence de certains mythes fondamentaux dans des religions différentes, Mircea Eliade ne visait nullement à minimiser ou à effacer les spécificités culturelles. C’est ainsi que la présence du mythe du “tueur de dragons” dans le légendaire chrétien, tel que le personnifie saint Georges, constitue une “récupération” d’une figure essentielle de la mythologie indo-européenne. Ci-dessous : le “tueur de dragons” vu par Moebius (feu Jean Giraud, 1938-2012), vignette tirée de Ballade (1977), nouvelle graphique inspirée du poème "Fleur" de Rimbaud, parue dans le magazineMétal hurlant]

[En montrant la permanence de certains mythes fondamentaux dans des religions différentes, Mircea Eliade ne visait nullement à minimiser ou à effacer les spécificités culturelles. C’est ainsi que la présence du mythe du “tueur de dragons” dans le légendaire chrétien, tel que le personnifie saint Georges, constitue une “récupération” d’une figure essentielle de la mythologie indo-européenne. Ci-dessous : le “tueur de dragons” vu par Moebius (feu Jean Giraud, 1938-2012), vignette tirée de Ballade (1977), nouvelle graphique inspirée du poème "Fleur" de Rimbaud, parue dans le magazineMétal hurlant]◊ Depuis un quart de siècle, l’étude des religions a fortement évolué. Dans cette discipline, qu y a-t-il essentiellement de nouveau ?

Mircea Eliade : La première modification, c’est que les historiens des religions prennent plus au sérieux le phénomène religieux. On ne se contente plus des explications anciennes, qui faisaient appel à “l’animisme”, au “totémisme”, au mana. On s’intéresse au contraire à l’herméneutique, c’est-à-dire à l’interprétation des croyances et des mythes comme éléments symboliques d’une culture. Par ailleurs, on commence à se rendre compte que l’histoire des religions est une discipline totale, qui a des prolongements du côté de la psychologie, de la sociologie, de l’ethnologie. Cela implique (si l’on ne veut pas laisser ce travail à des chercheurs moins préparés) d’intégrer systématiquement les acquis particuliers dans une vision globale. C’est ce que j’ai tenté de faire en esquissant une histoire générale des religions.

◊ D’un autre côté, il est très difficile de synthétiser toutes les données nécessaires. Heureusement, vous êtes l’un des rares encyclopédistes de ce temps…

Peut-être parce que j’ai une conception plus “hégélienne”, plus “XIXe siècle”, de l’historiographie. Je crois que l’historien, même lorsqu’il ne peut ni tout savoir ni tout lire, doit chercher à acquérir une vue générale.

◊ Georges Dumézil dit qu’il faut “veiller aux carrefours”…

C’est une excellente formule.

◊ À ce propos, que pensez-vous de l’œuvre de Dumézil, sur les religions indo-européennes ? En France, c’est lui qui vous a introduit à l’École des hautes études. Il a également préfacé votre Traité d’histoire des religions, et, à votre tour, vous lui avez permis d’enseigner à Chicago…

L’œuvre de Georges Dumézil est inestimable. En premier lieu, il a réhabilité définitivement la mythologie comparée indo-européenne, qui avait été compromise par les disciples de Max Müller. D’autre part, sa théorie de la tripartition fonctionnelle s’est révélée extrêmement fructueuse. Enfin, sa préparation linguistique est unique : il manie couramment une vingtaine de langues ! Et il faut ajouter à cela l’éclat de sa prose scientifique, qui est digne de Renan.

◊ Votre méthode de travail diffère néanmoins assez fortement de la sienne. Dumézil est ce que l’on pourrait appeler un “généalogiste” : il cherche à établir en même temps l’évolution et la structure spécifique d’un ensemble de croyances. Vous êtes plutôt un “typologiste”, c’est-à-dire que vous faites des comparaisons sur une échelle plus vaste. Quelle est, à votre avis, la méthode la plus appropriée pour une première approche des faits religieux ?

Je pense que c’est la méthode “typologique” (ou “morphologique”). Mais les deux sont évidemment appelées à se compléter.

◊ N y a-t-il pas un risque, avec la méthode “typologique”, d’évacuer ce qui fait la spécificité de certaines croyances ? En comparant des mythes ou des éléments de croyances sortis de la structure organisatrice qui leur donne un sens, on peut en effet aboutir à des conclusions très trompeuses. Quelle est exactement la portée de l’interprétation universelle des mythes ?

Quand on cherche à dégager des points de contact ou de ressemblance, ce n’est pas du tout pour effacer les différences ! C’est même un peu le contraire, car on voit en même temps comment, à partir d’un thème commun, apparaissent toujours de nouvelles valeurs et de nouveaux symbolismes. Prenons l’exemple de l’Arbre cosmique, qui est un mythe que l’on retrouve dans des cultures très différentes. Au Proche-Orient, notamment chez les Babyloniens, on trouve un Arbre cosmique à sept branches, identifiées aux sept cieux planétaires. Mais dans le christianisme, cet Arbre cosmique devaient la Croix, véritable “arbre de vie planté au Calvaire”, par lequel s’opère la communication avec le ciel et le salut du monde. Cette notion de salut reprend et complète celles de fécondité universelle et de régénération cosmique, mais dans un contexte tout à fait différent. De même, dans les rites d’initiation. il y a toujours simulacre d’une mort et d’une résurrection. Mais cela peu prendre mille variantes, depuis les rites de la végétation jusqu’au baptême chrétien. Voyez également comme la notion de sacrifice a évolué dans la tradition indienne. On se trouve donc en présence de deux dimensions différentes. qu’il faut chercher à appréhender simultanément, en cherchant à la fois les points de ressemblance et les points de divergence.

◊ Quelle est la véritable valeur du folklore comme élément auxiliaire de l’étude des religions ?

C’est un domaine passionnant, encore mal exploré. Ce qui a été fait, c’est l’inventaire systématique du contenu des traditionnel des légendes. Mais on attend encore l’historien des religions qui classera cette documentation folklorique selon les acquis de sa propre discipline. À mon avis, ce sera l’œuvre de la prochaine génération.

Quand saint Démétrios prend la place de Déméter…

Au fil des siècles, des croyances remontant aux époques les plus différentes ont été intégrées dans le folklore. Certaines remontent au paléolithique, d’autres au néolithique ! D’autres sont des éléments de religions antérieures au christianisme que l’arrivée de la foi nouvelle a refoulé dans le domaine. mineur, des coutumes populaires. D’autres enfin renvoient à des hérésies, comme le gnosticisme ou le manichéisme. Tout cela correspond à des luttes d’influence, qui ont parfois duré des millénaires. La religiosité cosmique, refoulée par le judaïsme, est toujours là. De son côté, le christianisme a aussi repris à son compte de nombreuses croyances antérieures. Il s’agissait de rendre homologues des univers religieux différents, afin d’unifier culturellement l’œcumène. C’est ainsi que les innombrables héros et dieux tueurs de dragons de la tradition indo-européenne ont été identifiés à saint Georges. De même, en Grèce, après l’incendie du sanctuaire d’Éleusis, en 396, événement qui symbolise la fin du paganisme, un “saint Démétrios”, sacré patron de l’agriculture, prit tout naturellement la place de la déesse Déméter…

◊ Vous écrivez que « le mythe raconte une histoire sacrée, un événement qui a eu lieu dans le temps primordial » (Aspects du mythe, 1963). Vous dites d’autre part que seul peut constituer un mythe ce qui se rattache à des “archétypes” (le mot étant pris au sens de modèle exemplaire, paradigmatique). Y a-t-il des structures mythiques modernes ?

Le seul exemple moderne que l’on puisse citer est, à mon avis, le mythe marxiste-communiste de la fin des temps. La philosophie marxiste de l’histoire transpose ici-bas, de façon assez rigoureuse, la conception judéo-chrétienne d’un début et d’une fin absolus de l’histoire. On y retrouve l’idée une grande “bataille finale” eschatologique, qui sera suivie d’un état paradisiaque (la “société sans classes”), censé restituer l’Éden originel. Ici, c’est le prolétariat qui assume le rôle messianique du Juste soufrant. L’idée qu’il faut tout anéantir pour qu’un monde nouveau apparaisse n’est évidemment pas nouvelle. Le “mythe” du communisme peut ainsi être interprété comme une sorte de parodie profane du mythe de l’âge d’or. Et la raison de l’attraction qu’il exerce tient sans doute au fait qu’il a pris le relais d’un prophétisme millénariste judéo-chrétien.

◊ Dans vos entretiens avec Claude-Henri Rocquet, vous racontez comment vous avez découvert, en Inde, “l’homme néolithique”, c’est-à-dire l’importance du plus lointain passé, et la façon dont il peut s’inscrire dans le présent, par le biais des mythes et des symboles. Cela met en lumière l’importance de la mémoire collective ― cette mémoire à laquelle Platon et Cicéron attribuaient une valeur spirituelle. Aujourd’hui, les sociétés modernes ne sont-elles pas en train de perdre cette mémoire ?

Dans une certaine mesure, oui. Il y a encore un siècle, un paysan roumain, chinois, portugais ou indien, savait que la nature, à sa manière, exprime le sacré. Mais c’est peut-être ici que le chercheur prend le relais. Il y a une fonction cathartique de l’histoire des religions : elle nous aide à surmonter les inhibitions qui nous empêcheraient d’aimer notre histoire et tout ce qui l’a précédée.

◊ Dans votre journal, vous évoquez l’idée d’une fin prochaine de la civilisation occidentale. Mais en même temps, vous affirmez avoir une « confiance illimitée dans le pouvoir créateur de l’esprit ». Qu’en est-il exactement ?

Je ne suis pas pessimiste, car je ne crois pas à un déterminisme absolu. La culture occidentale se transforme aujourd’hui considérablement. Les Européens ont perdu leur complexe de supériorité. J’espère que ce n’est pas pour tomber, à l’inverse, dans un complexe d’infériorité. À certains égards, leur culture a aujourd’hui plus de chances qu’elle n’en a jamais eu de se renouveler. Et puis, on ne sort jamais de l’histoire. On ne s’en évade que par l’esprit.

◊ Enfin de compte, c’est “l’homme éternel” qui triomphe ?

C’est cela. Je crois qu’il y a des étapes, mais aussi une recréation, une éternelle recréation.

► Propos recueillis par Alain de Benoist, éléments n°60, 1986.

◘ Une œuvre encyclopédique

Né à Bucarest en 1907, mort à Chicago en 1986, Mircea Eliade a publié de très nombreux ouvrages (dont beaucoup rassemblent des articles parus dans toutes sortes de revues, accessibles aux seuls spécialistes). Ses maîtres-livres restent le Traité d’histoire des religions (Payot, 1949), Le Yoga (Payot, 1954) et, surtout, l’Histoire des croyances et des idées religieuses (trois tomes parus, chez Payot, sur les cinq prévus). Signalons aussi Le Chamanisme (Payot, 1951) et des recueils d’articles tels que Le Mythe de l’éternel retour (1949), Le Sacré et le profane (1956), Aspects du mythe (1962), etc., tous parus chez Gallimard. On doit penser que plusieurs recueils posthumes pourront paraître dans un futur que l’on espère pas trop éloigné. Eliade était aussi romancier (La Nuit Bengalie, Forêt interdite, etc., tous chez Gallimard), auteur de nouvelles (par ex. Les Bohémiennes, aux éditions de l’Herne, 1978). Il tenait un journal (deux tomes parus, chez Gallimard) et, dit-on, écrivait des poèmes. Là encore on espère des publications posthumes. Signalons enfin qu’un Cahier de l’Herne lui a été consacré (1978), désormais accessible en édition de poche (1985).

Né à Bucarest en 1907, mort à Chicago en 1986, Mircea Eliade a publié de très nombreux ouvrages (dont beaucoup rassemblent des articles parus dans toutes sortes de revues, accessibles aux seuls spécialistes). Ses maîtres-livres restent le Traité d’histoire des religions (Payot, 1949), Le Yoga (Payot, 1954) et, surtout, l’Histoire des croyances et des idées religieuses (trois tomes parus, chez Payot, sur les cinq prévus). Signalons aussi Le Chamanisme (Payot, 1951) et des recueils d’articles tels que Le Mythe de l’éternel retour (1949), Le Sacré et le profane (1956), Aspects du mythe (1962), etc., tous parus chez Gallimard. On doit penser que plusieurs recueils posthumes pourront paraître dans un futur que l’on espère pas trop éloigné. Eliade était aussi romancier (La Nuit Bengalie, Forêt interdite, etc., tous chez Gallimard), auteur de nouvelles (par ex. Les Bohémiennes, aux éditions de l’Herne, 1978). Il tenait un journal (deux tomes parus, chez Gallimard) et, dit-on, écrivait des poèmes. Là encore on espère des publications posthumes. Signalons enfin qu’un Cahier de l’Herne lui a été consacré (1978), désormais accessible en édition de poche (1985).***

De puissants liens d’estime et d’amitié unissaient Mircea Eliade et Georges Dumézil. Fondés sur une méthode différente (généalogique chez Dumézil et typologique chez Eliade), leurs travaux n’étaient pas pour autant contradictoires. Ils étaient en fait appelés à se compléter. Sur ces deux auteurs, lire : Deux explorateurs de la pensée humaine : Georges Dumézil et Mircea Eliade, ouvrage collectif, Brepols, Turnhout (Belgique), 2003.

Julius Evola et Mircea Eliade : une amitié oubliée

Les rapports entre Mircea Eliade et Julius Evola sont encore, pour ainsi dire, peu connus. Extérieurement, ils se limitent à des citations réciproques et sans excès, mais il est évident qu’il y a beaucoup plus entre eux, même s’il me semble que personne n’a encore essayé d’analyser complètement leurs rapports personnels et les éventuelles influences réciproques du point de vue intellectuel. Ce dernier problème a été affronté par bien peu d’auteurs, et je pense à Ioan Culianu, Furio Jesi et Crescenzo Fiore, qui l’ont d’ailleurs fait à travers le filtre d’un préjugé que l’on pourrait bien qualifier d’idéologique, puisqu’ils considèrent presque comme une "faute" le fait qu’Eliade ait entretenu des rapports avec ceux que l’on définit ironiquement comme "les maîtres de la Tradition" (c’est-à-dire Guénon et Evola) et qui par conséquent acceptent chaque fois ce fait acquis comme un élément pour l’excuser ou bien au contraire, ils s’en servent pour lui reprocher certains choix méthodologiques et philosophiques.

Nous tenterons ici un début d’approche à cette question complexe en tenant compte du fait que deux points concrets limiteront notre recherche : le premier est qu’Evola n’a rien gardé de sa correspondance avec Eliade, correspondance échangée entre 1930 et la moitié des années 60 (tout comme d’ailleurs il ne gardera aucune lettre reçue, sauf quelques-unes de Guénon) ; le deuxième consiste dans le fait que l’on devrait savoir ce qu’il existe d’Evola dans les archives américaines d’Eliade. Pour cette reconstruction, nous nous basons d’une part sur ce que les deux protagonistes écrivirent dans leurs mémoires, sur ce que d’autres — surtout Claudio Mutti — ont découvert, et sur un ensemble de lettres d’Evola à Eliade qui proviennent des archives de Mircea Handoca à Bucarest : seize lettres en tout, dont cinq publiées par Handoca lui-même dans le premier tome de la correspondance d’Eliade, qu’il a édité (1). Quatre de ces cinq lettres ont été traduites dans le volume Mircea Eliade e lltalia (2), tandis que le contenu des onze autres lettres, inédites aussi bien en Roumanie qu’en Italie, est dû à la courtoisie et à la disponibilité du Prof. Roberto Scagno.

Mon point de départ est l’annotation que fit Eliade dans son journal, entre le 12 et le 18 juillet 1974, au moment où il apprend le décès d’Evola, survenu le 11 juin (3). Le point de départ suivant est le second volume, posthume, des mémoires éliadiennes, où certains de ces souvenirs sont confirmés et d’autres démentis. À propos de son voyage d’un mois en Italie, à partir du 23 mars 1951, Eliade affirme être allé à Rome, à Naples, à Taormina, à Catania, à Palerme, puis de nouveau à Naples et à Rome, et il évoque une fois encore sa visite chez Evola (4). Il y aurait beaucoup de considérations à faire sur ces deux extraits, mais une surtout. Les mots d’Eliade évoquent une attitude très noble de la part d’Evola, qui, malgré son handicap physique, accueille debout son hôte roumain qu’il n’avait pas vu depuis au moins quatre ans, il lui serre chaleureusement les mains, l’invite au toast habituel (lui marque le plaisir de le revoir à nouveau : donc il l’estimait, il le considérait — doit-on en déduire — comme un ami ; peut-être même comme un "homme au milieu des ruines" ; je dirais même — en me rappelant ses goûts de jeunesse — comme un représentant, un témoin justement de cette "Tradition primordiale" qu’Eliade jugeait "fictive". Evola se trompait, en partie ou tout à fait ; mais cette attitude lui fait honneur. Et il est surprenant qu’un spécialiste des rites n’ait pas compris le sens de ce toast, c’est-à-dire d’annihiler le temps parcouru et de renouveler ce qui avait existé dans une période lointaine.

Mais revenons à ce qu’écrit le savant roumain. Il y a avant tout une discordance entre son journal et ses mémoires en ce qui concerne la date de la rencontre avec Evola à Rome : est-ce qu’il y eut une seule rencontre, en 1949 ou en 1951 ? Ou bien y en eut-il deux, la première en 1949 et la deuxième en 1952-53 ? Je crois qu’Eliade a superposé les deux événements, parce qu’il a dû les reconstruire des années après en se fiant seulement à sa mémoire. En tout cas il y eut une seule rencontre certaine, à Rome, et elle eut lieu après le 11 mai 1952. Celle de 1949 peut être exclue absolument, puisque à l’époque Evola était encore en clinique à Bologne. De plus, si Evola écrivait à Eliade de Rome, cela ne put avoir lieu qu’à partir de mars 1950. Par contre, ce qu’Eliade écrivit dans la première partie du premier extrait de son journal de juillet 1974 (« … ses lettres que je recevais à Calcutta, dans lesquelles il me priait chaudement de ne pas parler de yoga ni de `pouvoirs magiques’, mais seulement de lui raconter des faits précis dont j’aurais été témoin »), correspond exactement à ce qui est dit dans une lettre qu’Evola envoie le 28 mai 1930 au jeune chercheur, au moment où celui-ci se trouvait à Calcutta, sur du papier à lettres portant l’en-tête de La Torre. Inédite en Italie, cette lettre a été publiée dans le premier volume de la correspondance éliadienne, éditée par Mircea Handoca en 1993. En voici le texte intégral :

« Cher monsieur, j’ai bien reçu votre lettre. Je me souviens parfaitement bien de vous. Un de vos amis ici en Roumanie m’avait déjà dit que vous étiez parti en Inde. Je serais très curieux de savoir ce que vous avez trouvé là-bas dans l’ordre des choses qui nous intéressent : celui de la pratique, plus celui de la doctrine et de la métaphysique. Je pensais et je pense encore (vu que je suis sur le point de conclure ce que j’étais tenu de faire en Occident) me rendre en Inde pour y rester. Un de mes correspondants m’a convaincu que cela n’en vaut pas la peine, sauf si l’on va vers le Cachemire ou le Tibet et que l’on a la possibilité de se faire introduire dans quelques-uns des très rares centres qui pratiquent encore la Tradition et qui sont extrêmement méfiants à l’égard des étrangers. C’est pourquoi je vous serais très reconnaissant si vous pouviez m’informer sur ce que vous avez trouvé. Bien entendu : pas du point de vue culturel ou métaphysique. Veuillez trouver ci-joint : un des derniers exemplaires existants de la collection complète de Ur 1928, la collection complète de Krur 1929, mon livre sur les Tantra. Depuis ce dernier livre, j’ai publié : Imperialismo pagano (il s’agit d’une révolte contre la civilisation moderne), Teoria dell'individuo assoluto, Fenomenologia dell'individuo assoluto. Ces deux derniers livres consistent en l’exposition systématique et définitive de ma doctrine. Je dirige actuellement La Torre, dont je vous joins deux exemplaires. Je n’avais dirigé aucune revue avant Ur. En plus de ce que vous recevrez, il ne reste que la collection de Ur 1927, qui est épuisée. Si vous voulez, je peux m’informer si quelqu’un est disposé à vendre ses exemplaires et à quel prix. Je vous remercie de vous être souvenu de moi. Avec mes meilleurs vœux » (5).

Inconnue jusqu’aujourd’hui en Italie, cette lettre, que je n’hésite pas à qualifier d’une extrême importance, d’un point de vue strictement évolien également, est fondamentale parce que c’est à partir de celle-ci seulement que l’on apprend l’intention du penseur de se rendre en Inde, et même sa conviction d"’être sur le point de conclure ce qu’il était tenu de faire en Occident". Il se réfère peut-être à la publication de ses livres philosophiques et en même temps à ses difficultés à mettre ses idées en pratique, comme en témoignait son expérience de La Torre, qui aurait dû prendre fin en juin, soit le mois qui suit la date de cette lettre, parce qu’aucun typographe n’était plus disposé à l’imprimer. Mais cette lettre, à ce qu’il semble l’unique à notre disposition non seulement de toute la correspondance avec Eliade pendant son séjour en Inde, mais de toute la période jusqu’à la fin de la guerre, nous offre des informations significatives et soulève quelques questions. Les informations sont : 1) c’est Eliade qui écrit à Evola de Calcutta ; 2) ils se connaissaient déjà ; 3) ils avaient des amis communs à Rome ; 4) Eliade doit avoir demandé à Evola, qui la lui envoie, la collection de Ur 1928 et de Krur 1929, tout comme de L’Uomo come Potenza qui date de 1926, et des informations que Evola lui donne. Il est très probable que par la suite Eliade a reçu en Inde également les autres livres cités dans la lettre ; ensuite, après son retour en Roumanie, aussi les autres œuvres d’Evola, jusqu’à Rivolta contro il mondo moderno (1934), dont le titre dissimule déjà la définition de Imperialismo pagano que Evola donne dans sa lettre. D’autre part Eliade lut Rivolta et en fit une recension positive dans le numéro de Vremea du 31 mars 1935. Nous pouvons supposer que Evola lui a envoyé également son Mistero del Graal qui sortit en 1937. Se posent alors différentes questions qui ne sont guère faciles à résoudre. Par exemple, comment doit-on comprendre "je me rappelle parfaitement bien de vous" avec lequel il commence la lettre ? Il serait important d’y donner une réponse précise pour comprendre le genre de contacts qu’ils avaient et leur intensité. Eliade affirme qu’il a rencontré personnellement Evola seulement au "printemps 1937" à Bucarest ; d’autre part dans son journal personnel italien, c’est-à-dire dans les articles sur ses voyages en Italie publiés à l’époque sur des quotidiens roumains, et dans les souvenirs écrits par la suite, il ne cite jamais Evola parmi les nombreuses personnalités qu’il a rencontrées à Rome pendant ses séjours depuis avril 1927 à avril-juin 1928. Evola quant à lui, en reconstruisant la rencontre de Bucarest dans des textes écrits après la guerre, ne se le rappelle pas toujours bien la date ; quelques fois il la situe en 1936 (6), mais ensuite il se corrige et indique 1938 (7) . C’est 1938 la date exacte comme on le déduit des articles qu’Evola a publiés en Italie à l’époque et des références directes et indirectes qui y sont contenues, suivant la reconstruction irréfutable de Claudio Mutti (8). Cette rencontre eut lieu exactement en 1938, mais nous en reparlerons plus loin.

Alors, quel contact y eut-il auparavant, et avec quelle intensité ? Il semble que Mircea Eliade reçût et lût Bilychnis, la revue d’études religieuses éditée entre 1922 et 1931 par l’École Théologique Baptiste de Rome (ou bien, autre hypothèse, il a acheté plusieurs exemplaires d’anciens numéros de la revue à Rome an avril 1927). Il connaissait donc la signature d’Evola grâce aux essais que celui-ci y publia entre 1925 et 1926. Et de fait Eliade, à vingt ans, publia sur le numéro de Cuvântul de décembre 1927 un long commentaire sur Il valore dell occultismo nella cultura contemporanea. Peut-on penser qu’il en ait envoyé un exemplaire à Evola ? Qui sait, peut-être y eut-il un premier contact en cette occasion ?

C’est un fait acquis que durant le séjour romain d’avril-juin 1928 Eliade rassembla à la bibliothèque de l’Université de Rome également "une documentation supplémentaire sur l’herméneutique et l’occultisme, sur l’alchimie et les relations avec l’Orient" (9) : leurs sujets sont tous extrêmement proches non seulement d’Evola, mais de tout le "Groupe d’Ur" qui depuis un an déjà publiait ses propres fascicules. Eliade eut peut-être entre les mains certains de ces textes, ou bien a-t-il réussi à entrer en contact avec un des auteurs ? Ou peut-être est-il entré en contact avec des milieux néo-spiritualistes ou théosophiques qui lui donnèrent l’adresse d’Evola ? Il nous reste cependant toujours à résoudre le mystère de la phrase : « Je me rappelle parfaitement bien de vous ». Quand et comment ?

Eliade retourna à Bucarest en juin 1928 et repartit pour l’Inde en novembre. Il est possible qu’il ait écrit à Evola durant cette période de cinq mois et qu’ensuite il s’en soit allé sans rien dire à son correspondant italien ? Ceci peut être une attire solution et alors la phrase d’Evola peut faire référence à ce premier contact qu’il eut un an et demi auparavant. Il y a cependant ce : « Un de vos amis ici m’avait déjà dit que vous étiez allé en Inde ». Un ami roumain ? Italien ? Qui cela peut-il être ? Il est peu probable que cela soit un des grands noms qu’Eliade ait connus (par ex. Buonaiuti ou Gentile) (10) ; il s’agit là sans doute de quelque personnage des milieux magico-herméneutiques qui l’intéressaient et qu’Evola connaissait également. En somme, la lettre qu’Evola reçut de Calcutta n’était pas du tout signée par un nom inconnu. Et cette "étude restée au stade de manuscrit" consacrée à la pensée évolienne et commencée en 1928 (dont parle Eliade dans sa recension de Rivolta), quand a-t-elle été écrite ? Quoi qu’il en soit, cette nouvelle révèle titi intérêt pas seulement superficiel du jeune chercheur de 20 ans pour son collègue italien de 30 ans. Je dirais que cela présuppose l’existence d’une estime personnelle. Preuve en est la recension citée de Rivolta, où Evola est décrit comme « un des esprits les plus intéressants de la génération de la guerre » et où l’on donne cette image précise et générale de son œuvre : « Tout contribue à l’isolement d’Evola dans le cadre de la pensée et de la culture modernes : la rigueur de ses analyses philosophiques, son esprit critique et son courage à soutenir malgré tout une science `traditionnelle’, qu’il oppose à la science laïque, fragmentée, atomisée. Evola est ignoré des spécialistes, parce qu’il dépasse leur cadre de recherches. Il est inaccessible aux dilettantes, parce qu’il fait appel à une érudition vraiment prodigieuse, et en même temps il ne fait aucune concession lorsqu’il expose ses idées (c’est une façon de parler, parce qu’Evola n’a pas d’idées qui lui soient `propres’) ». Eliade explique en outre : « La position d’Evola est simple : selon cette idée qu’aucun idéologue n’a adoptée, il affirme et réaffirme les valeurs `traditionnelles’. Par ce terme cependant, il parle de chaque valeur créée par une civilisation qui ne fait pas de la vie un but en soi, mais qui considère que l’existence humaine est uniquement un moyen pour arriver à une réalité spirituelle, transcendante ». Eliade avait aussi des positions particulières d’interprétation : tout en disant que dans Rivolta il y a « une explication du monde et de l’histoire d’une grandeur fascinante », il le considérait un livre « à la fois anti-chrétien et anti-politique, et aussi adversaire des communistes et des fascistes » (11), ce qu’il n’est pas, si on le compare aux œuvres de Spengler, Rosenberg, Gobineau et Chamberlain ; ce qui est erroné, sauf si l’on ne considère pas ces auteurs — avec Massis, Huizinga, Keyserling, Guénon — dans le cadre de la "littérature de crise" (12) , comme on l’a définie.

Alors que dans le cadre de "certains voyages en Europe" (13) Evola décida de se rendre à Bucarest en mars 1938 pour y rencontrer Corneliu Codreanu, on comprend alors pourquoi il fit référence à ceux qu’il définit une fois les "amis roumains" (14) et une autre fois "un Roumain avec lequel il était déjà en relation, parce qu’il s’intéressait aux études traditionnelles" (15) — et que Claudio Mutti, après une série de recherches et de croisements entre différentes sources, identifie avec Vasile Lovinescu alias "Geticus" et avec Mircea Eliade (16). Eliade aurait été présent à la rencontre entre Evola et Codreanu (17). Mais ce dernier détail n’est pas si important que cela en réalité. Est important par contre le fait qu’il y eut une connaissance et une estime propres à pousser Evola à faire référence justement à Lovinescu et à Eliade. Estime et considération qu’Evola a conservées intactes pendant longtemps, à tel point qu’il souhaita reprendre les contacts avec le chercheur roumain après la guerre ; estime dont il fit preuve par la manière dont il accueillit Eliade à Rome, même si celui-ci ne semble pas en comprendre le sens profond. Evola devrait avoir écrit à l’Hôtel de Suède, où Eliade résidait, mais cela, pas avant mars 1950 ; il semble cependant que leur rencontre ne puisse pas s’être déroulée auparavant : comme on l’apprend des lettres qu’il a envoyées au poète Girolamo Comi à cette période(18), Evola rentra en Italie vers la mi-août 1948 ; son retour définitif à Rome eut lieu probablement en avril 1950. Evola écrit à Comi ni le 30 mars 1950, du "Centro Putti" de l’Ospedale n. 46 di Bologne : « Il y a dix jours environ, j’ai fait un saut à Rome après tant d’années d’absence ; j’y ai renoué un tas de contacts et j’y ai vu un tas de gens (…). Ensuite je suis reparti de nouveau pour Bologne ». Si Evola écrit qu’il est revenu à Rome seulement à ce moment-là, « après tant d’années d’absence », il est évident qu’avant cela il était à Bologne, et que Mircea Eliade ne peut pas l’avoir rencontré en 1949, sauf s’il s’est rendu à l’Ospedale n. 46, ce qui ne ressort pas de la première lettre écrite après la guerre par Evola au chercheur roumain et connue en Italie, celle du 15 décembre 1951, qui en tout cas ne doit pas être la toute première après la reprise de leurs contacts. Evola en effet la commence ainsi : « Cher Monsieur, il s’est écoulé un certain temps depuis que j’ai reçu votre dernière lettre, et notre relation s’est rétablie après la guerre » (19).

En raison de la perte de ses cahiers, Eliade se rappelle mal et confond donc les années, ou bien il superpose deux visites rapprochées. Je crois pourtant qu’il s’agit d’une seule visite, parce que, aussi bien dans son journal personnel que dans ses mémoires, il ne s’en souvient que d’une et il en donne une description similaire. Donc, d’après les lettres inédites d’Evola dont les originaux se trouvent dans les Archives de Handoca, cette rencontre peut être située de manière très précise : d’après les dates et les lieux de provenance des lettres, le penseur italien se déplaçait encore à l’époque avec une certaine facilité, grâce à différents amis, pour aller passer des périodes de repos dans diverses localités ou peut-être aussi pour des visites de contrôle au "Centro Putti". C’est ainsi, qu’ayant su qu’Eliade serait arrivé à Rome le 5 mai 1952 pour une conférence, il lui écrit de Bologne le 6 avril : « J’espère vous voir à l’occasion de votre passage à Rome, si vous restez quelques jours après la date de votre conférence (le 5 mai) ; du fait que je crains de ne pas être de retour à Rome avant le 11 mai ». Il lui écrit encore le 19 avril, toujours de Bologne : « Quand vous serez à Rome, écrivez-moi un petit mot, je vous en prie, à mon adresse — Corso Vittorio Emanuele 197 — pour me communiquer votre numéro de téléphone. Je vous avertirai tout de suite dès mon retour. Mon numéro de téléphone à Rome est le 562123 ».